今年9月,《三悦有了新工作》播出后,不少人喜欢上了它温暖治愈的卡通片头,后来大家发现这其实是一个8岁小女孩所画——但是打住,这并不是一个绘画天才的故事。

妈妈Doris说,8岁的Dora其实只是「很普通的小学生」,更具体点,是一个「非常普通且造句组词经常交空白卷的小孩」。

文|祁佳妮

编辑|姚璐

图|受访者提供

1

陈思羽小朋友今年8岁,英文名叫Dora,读小学三年级,扎两条麻花辫,说话总是乐呵呵的。她有7个好朋友,如果发生了灾难需要逃走,她会带走自己画的画、熊本熊和她的日记本。

Dora什么都画,家里的红沙发,阳台上的金冠鹦鹉,街边的小野猫,《天使爱美丽》里的Amelie,都跃然于她的画纸上。这些画的形貌往往不是那么写实,乍一看上去怪怪的,小动物和人的脸都变了形,但神态却活灵活现:Amelie崎岖的脸上一双大眼睛灵动又狡黠;凯旋门上的浮雕「马赛」胡须如海藻,眉毛拧成八字,双眼却是忧思重重。

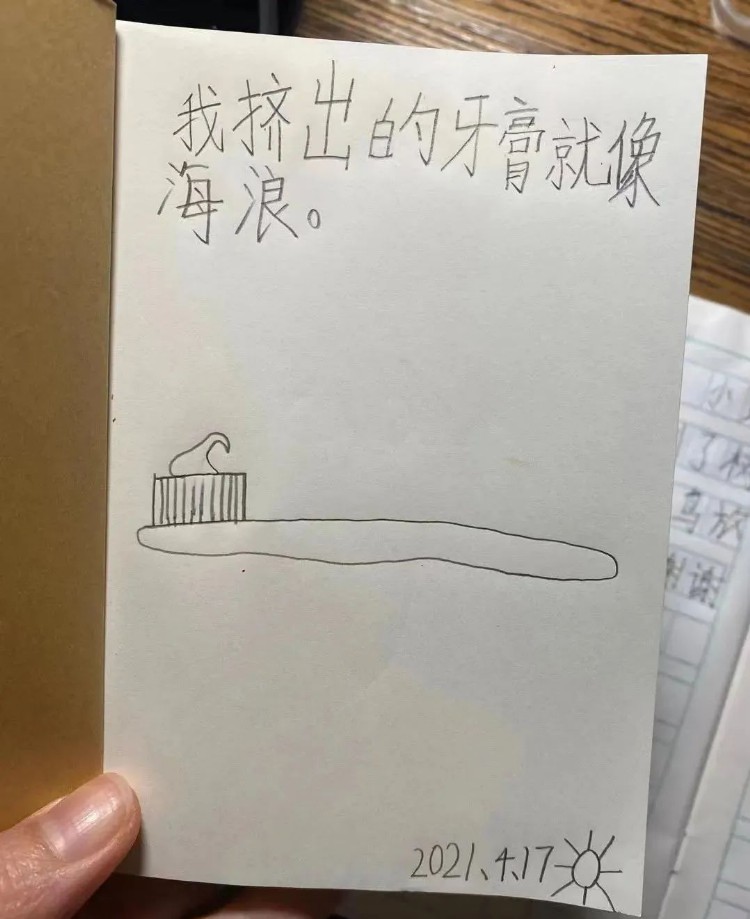

Dora的日记本则是一个只比手掌大一点儿的MUJI记事本。某天清晨,准备刷牙的Dora挤牙膏时,发现那抹牙膏简直「像海浪一样」,她立刻跑到妈妈跟前告诉了她这一重大发现。Doris一看,真的很像海浪啊!

「这很有意思啊,你可以把图形画下来,以后回忆起来就知道海浪长什么样子了。」她和Dora说完,很快从家里翻出了两本有些泛黄的记事本。有一本做成了孕期日记,另一本还没用过,正好给Dora画日记。对女儿这样「老波节」(上海话,意为节约)的小孩,朴素的、能写字的本子就很好了。

就这样,Dora郑重其事地给发现海浪牙膏的那天标上了日期与天气,「2021.4.17」,后面再跟一个小太阳。第一篇日记完成。

Dora的第一篇日记

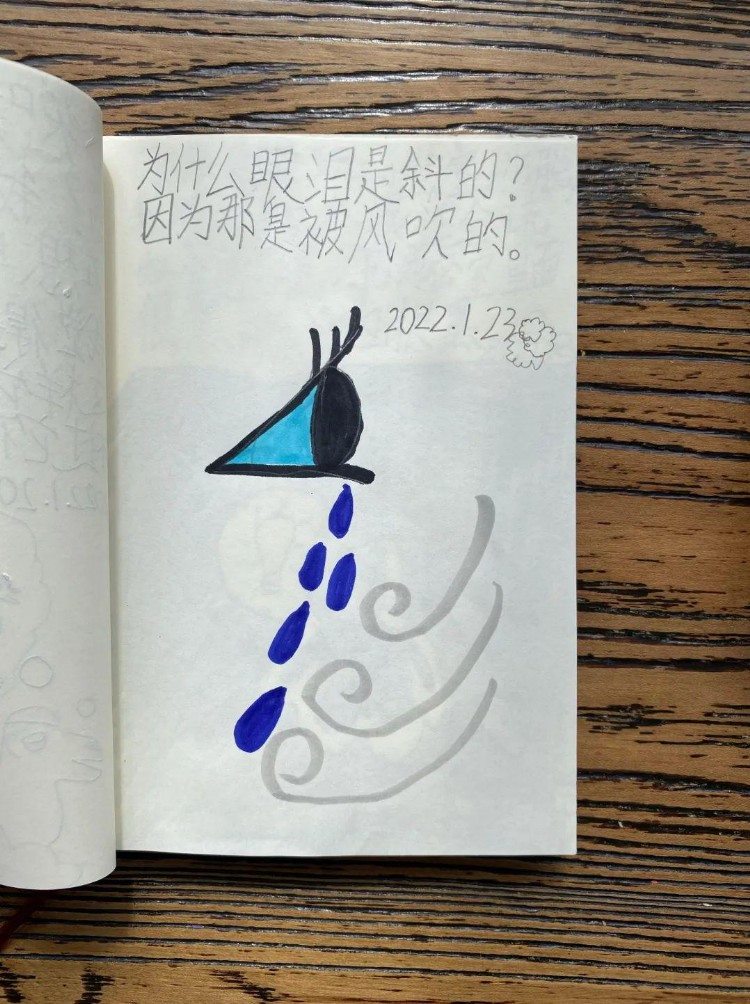

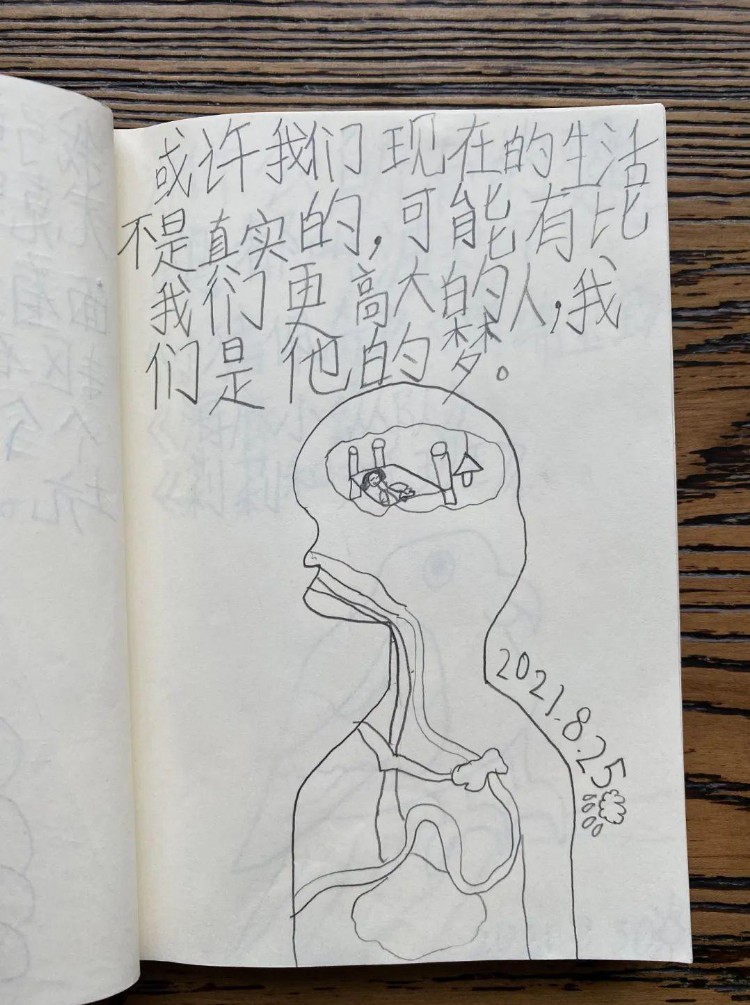

说是日记其实有些正式了。这里面没有什么需要向大人隐藏的秘密心事,对Dora来说,她看到了好玩的东西,脑袋里偶尔冒出一些稀奇古怪的想法,就会把它写写画画记下来,再添上日期,似乎也只能用「日记」形容这些句子。毕竟,这可是她一天中最宝贵的、灵光乍现的瞬间——

我穿的这件衣服就像斑马的条纹,蚊子看到不会叮我,因为它会犯晕。

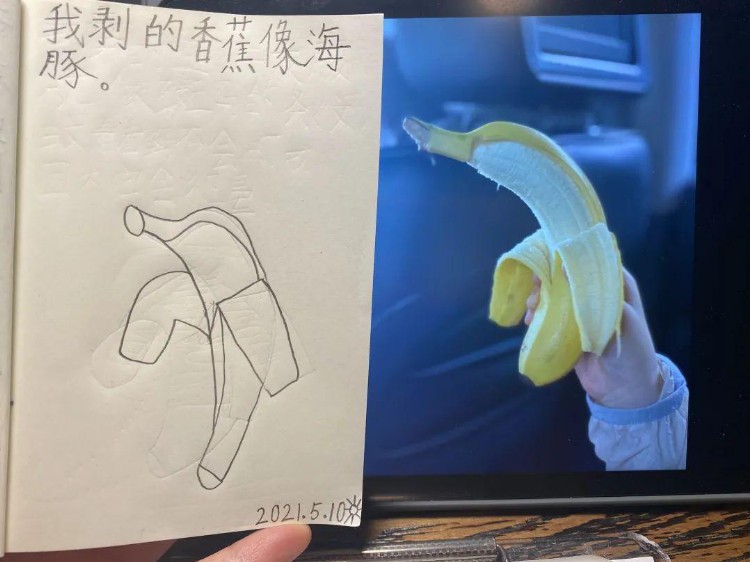

我剥的香蕉像海豚。

我们的一大步就相当于蚂蚁的一次旅行。

我正在努力的拉屎,妈妈听到了我「噗通」「噗通」的声音,问我是不是拉出来了,我说「我正在高空抛物」。

我最想去的国家是法国,因为我最喜欢的浪漫主义诗人是唐代李白,我想感受一下浪漫的感觉。

我今天写了一首对称诗,日落映落日,人近月近人,星河满河星。

妈妈Doris将女儿的日记和画发到社交平台后,收到了许多关注。有网友说从她的画里「看到了毕加索和马蒂斯的影子」,还有人说,「你的孩子是个诗人」。

Dora的日记和画

2

在网上看到了Dora的画和日记后,《三悦有了新工作》的制片人向Doris发来了邀请,希望Dora能为这部讲述遗体化妆师的电视剧画上卡通片头。电视剧的故事都与死亡有关,故事里的人却饱含温情。片方想找到这样一位小孩,以稚拙的笔触画出ta对死亡的理解。Dora正是他们眼中的完美人选。

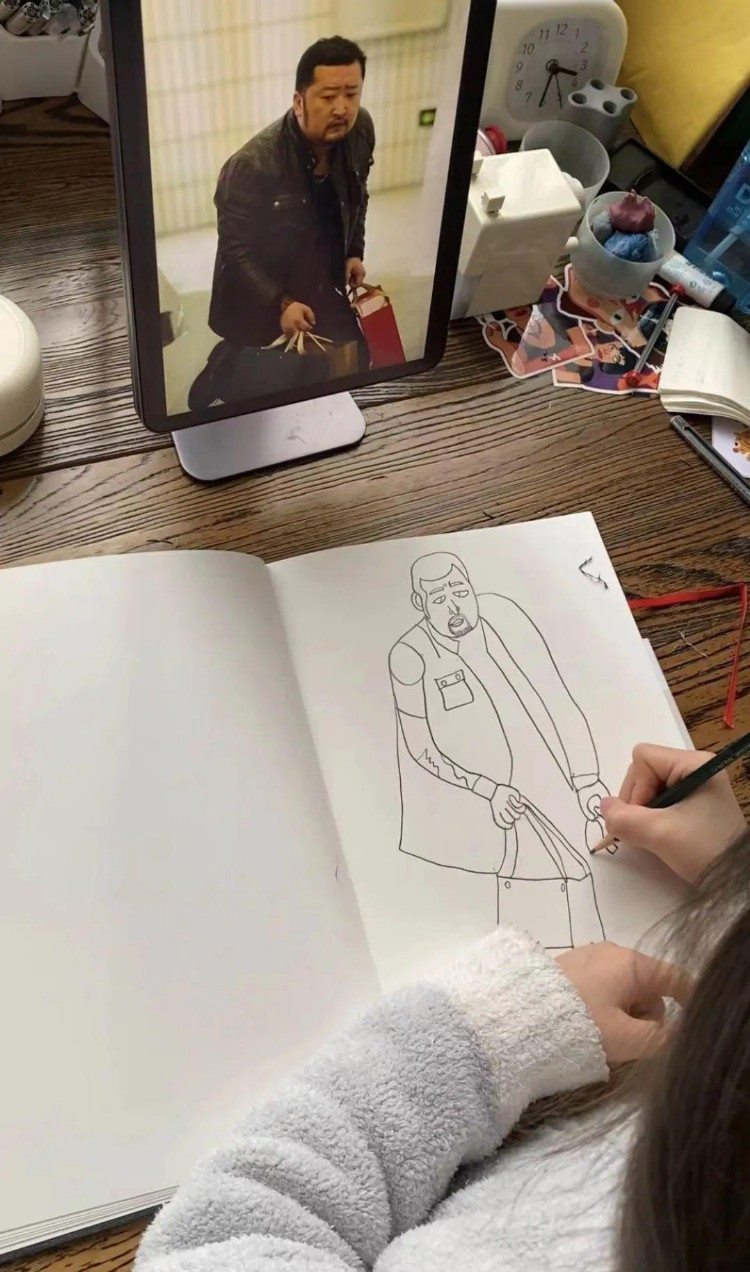

绘画工作从去年11月开始,一直持续到今年4月。Doris陪着Dora在书桌前画画,从刚穿上毛毛衣到披上薄衫,画完了剧中14个人物。那时电视剧正在拍摄中,Dora是最早一批观众。片方会将一些刚拍好的片段发过来,供她从中挑选具有表现力的画面,单独拎出来描摹。

片段视频只有几分钟,但需要捕捉人物个性,为他们画出相应剧照。在剧中,患有白血病的男孩小斌希望能见一次宇航员,生命的最后一刻,女主角三悦装扮成宇航员模样去病房看望小斌,还带他坐了摩天轮。Doris给女儿讲解这段情节时,不聊死亡,而是聊梦想。Dora从小到大的梦想就是想飞,这与小斌有些像。后来,她给这位男孩画上了宇航服,天上的男孩看向身边的流星,眼里有亮晶晶的东西闪烁。

为一位怀抱骨灰盒的阿姨画剧照时,Dora有些犯难,她不知道阿姨捧的是什么,也看不清盒子上的雕花工艺。Doris给她解释完什么是骨灰盒后,她在盒子中央画上了一颗星球。妈妈问为什么画这个,Dora说:「那应该是她的宇宙。」

怀抱骨灰盒阿姨的剧照

Doris那一刻感到有些突然,眼前的小小女儿总是不经意间蹦出一些让她为之惊叹的话语,即使是关于死亡,「也许她的理解比我们更深刻。」

现在看来她的担心可能有些多余了。在此之前,Doris担心,Dora也许还不能面对死亡的命题,一度拒绝了这次合作。更早的时候,Dora为《盲弈》——一部关于盲童棋手的纪录片也画过电影海报。一次是盲人群体,一次是殡葬行业从业者,都是很有意义的话题,但是毕竟Dora还太小了,Doris说:「如果Dora参与的工作都与边缘群体相关,会不会有些过于极端了?她会以为世界完全就是这样的。」

后来剧组和Doris反复沟通,她才略微放松,答应让Dora先试画几张。对这类工作,Doris的态度一贯谨慎,尽力保护着女儿还处于萌芽状态的创造力与想象力。她知道小孩画画和成人不同,不是受过专业训练的结果,「我不能向剧组保证Dora能很好地完成,不可能要求她每一张都画得一样好,这很随机。」

状态好的时候,Dora15分钟就能画一张。有时Doris觉得Dora已经画得很好了,但Dora自己不满意。圆弧不够圆,胡须不够浓,为了这些小细节,她会拿橡皮擦掉整张画全部重画一遍。

Dora画的第一张画是剧中人物曹宣,时隔一年她还记得他围成一圈的黑胡子。剧组看完画,喜欢得不得了,「觉得没有人能够画得比她更好了」。

可到了第二张,Dora不愿意继续画了,她嫌自己的画「太丑了」。剧组只好找Dora爸爸来画,他大学保送到雕塑系,也画得一手好画。但成人笔下的画无论多么精准,依旧不是这种风格。剧组又去找中国美院的老师学生们,照着Dora画的曹宣模仿她的风格来画,最后发现都不行,「没有人可以做到Dora那样,卡通幼稚,但又能把握人物内心情感。」

Dora画的剧中人物曹宣

时隔两月,找遍一圈人后,任务还是只能交由Dora来完成。绘画工作从去年11月开始,Doris只向剧组提了一条要求:画画时间会比较长。她希望Dora每次都是心情好的时候去画这些画,就这样从冬天画到了春天。

今年9月,《三悦》播出后,不少人喜欢上了它温暖治愈的卡通片头,后来大家发现这其实是一个8岁小女孩所画——但是打住,这并不是一个绘画天才的故事。Doris说,Dora其实只是「很普通的小学生」,更具体点,是一个「非常普通且造句组词经常交空白卷的小孩」。

小心翼翼地呵护女儿的想象力,并鼓励她不断去创造,或许Doris在做的一直都只是这件事。

Dora为《三悦》画的人物形象

3

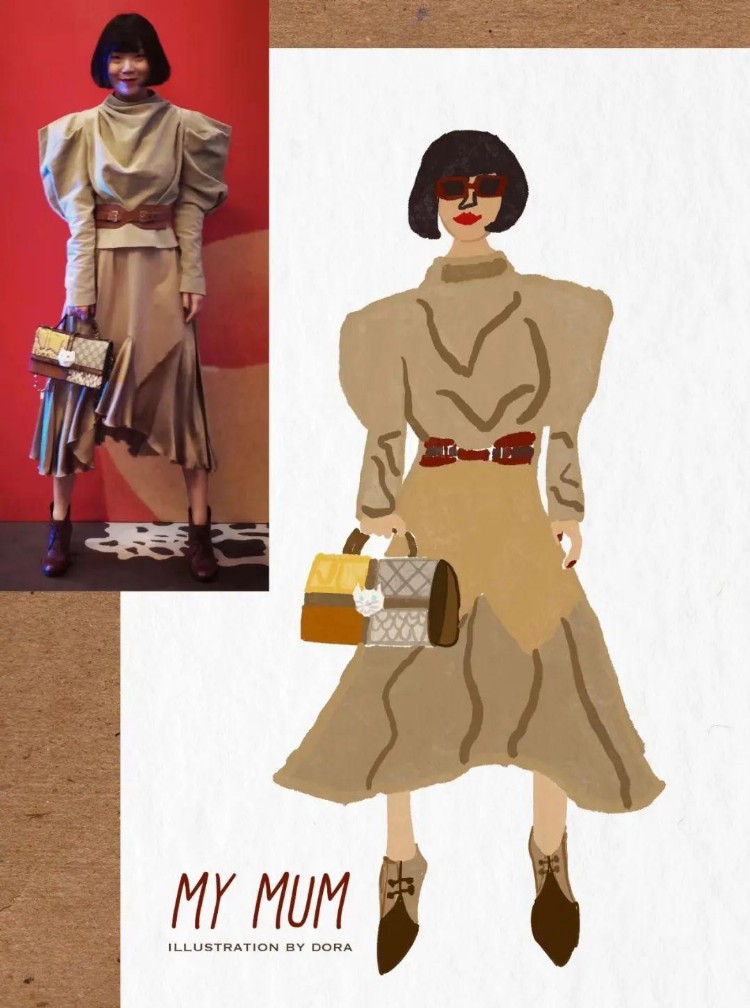

Doris今年35岁,在广告公司做创意副总监,一头微卷的蓬松短发与撞色大胆的穿衣风格让她看上去复古又俏皮。

她是土生土长的上海人,从上海大学的艺术专业毕业后就进入了广告业,日常工作要写创意脚本,设计分镜,思考如何把idea包装成好的故事予以推广。

创意在生活里是如此重要。前段时间Doris在滨江大道看见路两旁的水管灯下各滴了一滴水珠,水珠也是一枚小灯泡。她很惊讶,大学毕业时她的建筑设计就是类似的作品,还拿过第七届亚洲环境艺术学年建筑铜奖。滨江大道上的灯可能是别人的作品,但这至少说明,她10年前的创意如今仍不过时。

Dora画的妈妈

她几乎是在用广告人的思维教女儿观察生活,拥有自己的洞察。女儿在学校是个乖巧的小孩——尽管Doris并不觉得「乖巧」是个好词。Dora总是安安静静坐在座位上,回家后才绘声绘色地给妈妈讲学校里发生的故事。前不久,Dora放学后告诉Doris,今天教室里来了个「不速之客」。她一听来了兴趣,「这个成语用得好呀。」

不速之客原来是只蜜蜂,有三枚硬币那么大。教室里的同学看见蜜蜂从窗户飞进来,每个人的反应都不同,「有的人害怕,他们就尖叫,尖叫声此起彼伏;有的人不害怕,但他们起哄的声音比尖叫声更大;有一些同学想要解围,但没人听他们的;还有同学吹嘘自己非常厉害,可是他们纸上谈兵,只说不动……」Dora给Doris一口气罗列了7种同学的反应。最后还是老师最勇敢,她用语文书「啪」地打死了蜜蜂,一共飞进来三只蜜蜂,她全都打死,「它们全军覆没,所以没有蜜蜂回来复仇。」

和女儿聊天的过程有点类似于研究广告案例,寻找切入点之后不断地发散、延展,而不只是问一句「蜜蜂蜇你了吗」潦草结束话题。俩人经常聊到没边儿的地方,想不起原本要说什么,Doris还打开电脑搜索蜜蜂图片,让Dora指给她看,「原来真的有这么大的蜜蜂」。

Dora喜欢画画,身高不到一米二时,Doris常带她去各种免费博物馆与美术馆,看上海大大小小的艺术展,「蹭门票画画」。她看见什么画什么,有次吃了没煮熟的毛豆,在家又吐又拉,去医院发现是食物中毒,她也要在等医生的时候用iPad画下自己坐小电驴时戴的青蛙头盔。就连去餐厅吃饭,等餐期间也是俩人一起画餐具和桌椅,这是「把等待的时间变得有意义」。

Doris有一次陪Dora和她的同学去博物馆画画,孩子们画企鹅、北极熊和海盗。女儿的画「拙拙的」,不精美,没太多逻辑感,但她喜欢小孩的拙趣。再看女儿同学的画,其实比Dora画得好多了,同学妈妈却一脸惊讶地说,这画得不好啊。

她很疑惑,大家对于画画这件事的要求是不是过高了?毕竟,「毕加索一生都在追求如何像小孩子一样画画啊」。

Doris和Dora

4

Dora从不觉得妈妈教过自己画画。她在两岁时第一次拿起了画笔,这过程非常自然,不过是Doris教她认字时随便涂涂画画,她也「有样学样」地拿起笔模仿妈妈。至于Dora画下的第一幅画,就更简单。「大家对一幅画的期待值是不一样的。有些家长觉得孩子画得既不像又不好,根本不是一幅画。对我来说,如果一根线也能算一幅画的话,那Dora的第一幅画就是一根线。」Doris说。

她总能帮人迈出看似艰难的第一步。Dora有次生病住院,同病房也有小朋友,Doris就让孩子们一起画画。家长连连摆手,说我家孩子从没画过画,她说那没关系的。她让孩子们排排坐下,发完纸和笔,摆一只圆口杯在她们面前。半天过去,小朋友迟迟画不下第一笔,Doris说,「你看这个杯子,上面圆,下面方,由两个图形组成。」小朋友一下就理解了,画出了人生中第一个杯子。她的妈妈也惊讶,我家小孩居然也能画画?

Doris见过不少小孩在胡乱涂画的年纪,「家里人没把ta当回事情」,一些将燃起来的小小兴趣也就此被掐熄。她还记得第一次为女儿的想象力惊叹的那天。她们面对面坐着,三岁的Dora嘴里含着棒棒糖,握着马克笔在草稿本上画了一张脸,脸的眼睛和嘴巴却对着她。

女儿是反着画画的。这很惊人,「如果她画给我看,嘴巴要画在眼睛上面而不是眼睛下面,笑脸要画成哭脸,我看到的才会是笑脸。」这件小事被Doris用视频拍下来,至今留在手机里。

当女儿的创造力和想象力已经生发,Doris要做的,只是小心呵护并耐心等待着它的成长。她有些习惯了这个一天天长大的小人儿时不时冒出奇怪又可爱的想法。Dora会从一盘毛豆炒肉里发现一双「拖鞋」;喝完的酸奶杯壁上竟挂着「台风后的树」;翘起来的香蕉在做仰卧起坐,半天却起不来。不想洗澡的Dora扯坏了旧浴帘,自己重新画了条新的——断臂维纳斯横着身子卡在大英博物馆的石柱上,她取名为「逃浴」。

毛豆炒肉里的一双「拖鞋」

幻想能飞起来的Dora喜欢鸟类,恰逢朋友带了一只叫阿布的鹦鹉来家里做客。Dora给阿布备好鸟食,为它念自己写的日记,看自己的小鸟绘本。有着灰色羽毛、金色羽冠,眼下缀一块圆形红斑的阿布在Dora头上坐一会儿,又飞走了。她想留住它,只好用毛笔、彩铅和油画棒画下不同质地的阿布,「它就能一直陪我啦!」

Doris见状,便动手将Dora画的阿布制作成了帆布袋,她和女儿人手背一个帆布袋去逛公园,「这样走到哪里都能带着阿布了。」

鹦鹉阿布在Dora头上

5

一开始,Doris并不是一个喜欢小孩的人。发现自己怀孕了,惊喜之后是一阵担忧,怎么前两天刚做完X光就怀孕了?孩子不会是畸形吧。她去各大医院检查一圈才舒了口气,自此对宝宝的期待也简单起来:最好是个女孩,健康,不要太丑。这就够了。

没想到的是,「人生从27岁有女儿之后才开始变得精彩。」

Doris是非典型广告人,外表时髦但生活单调,不抽烟不喝酒不熬夜不泡吧,她形容自己是「挺无聊的一个人」。女儿出生后,她想让孩子体验更丰富的生活,陪着她从零开始尝试了很多新鲜事物:冲浪、滑雪、滑板、走秀。这其中或许也包含了对原生家庭的反抗:小时候父母常常出差,她很小就学会做饭,寒暑假也是一个人过。到了女儿这代,即便工作再忙她也要陪伴女儿长大。

春天,上海封控期间,家里只有Doris和Dora两人。爸爸常年在外工作,她们倒也习惯了二人独处的时光。Doris在广告公司上班,有时忙到忘了时间,会收到Dora递过来的纸条「妈妈我è了」,她才想起到了饭点,赶紧去厨房做饭。经常是电脑搁在洗碗池旁开着线上会议,Doris则在灶台边忙碌,不一会儿端出一盘韭菜盒子或是炒芦笋。

不用上网课、给《三悦》画画的时候,Dora几乎都在看书,安静坐在沙发上一读就是5小时,读书才是她的最大爱好。这些书在Doris看来有些「降维」,幼儿绘本居多,因此女儿也比同龄人更幼稚,说话夸张,用词单纯。俩人的生活全然隔绝了短视频与游戏世界,只有读书画画,简单到有些枯燥。

疫情期间,家里的绘本小说反复看都看腻了,彼时还是小区团长的Doris就在微信群问谁家能借书,一下借回几十本书。Dora从小喜欢日本童书作家吉竹伸介的绘本,他的想象力天马行空,画的画简单风趣,多源于生活细节,Doris觉得他的书对女儿潜移默化中也有着很大影响。

成为母亲八年后,Doris发现她俨然给自己生了一个好朋友。大学毕业后她很多年没有画画,因为工作用不到,直到女儿出生之后才重拾画笔,去年过年,她们俩人的画已经可以贴满一整面墙,这是女儿对她的影响。「很多事情都是因为她的存在,我才会坚持做下去。」

母女俩的画已经可以贴满一整面墙

她也常常崇拜眼前这个小人儿,说起话来可比自己有深度得多。听说Dora最近有了喜欢的男孩,她悄悄教女儿现在的男孩都喜欢什么,但没过几天,她又不喜欢人家了。Doris想自己还是别瞎操心了,随便她喜欢谁吧。她们由此聊到爱情观,Dora说,爱情就像李白和杜甫,刚恋爱的时候是浪漫主义,生活的时候是现实主义。再说到男人,女儿有次脚受伤后不让她告诉爸爸,也不让外婆告诉外公,因为「男人总是大惊小怪」。她想起和女儿一起看《脱口秀大会》,Dora最喜欢的是漫才组合肉食动物改编的白雪公主的故事。Doris想,也许Dora也有些说脱口秀的天赋呢。

「梦想」在Dora家是个有些宏大、遥远的字眼。除了想飞,成为画家或作家对她都不具吸引力。但Doris发现女儿似乎对服装很感兴趣。每晚洗完澡,Dora会用不同的浴巾凹造型,照半天镜子都不出来,直到她做成裹胸式,披肩式,用夹子夹成裤装样式,才会款款走出浴室为妈妈走一圈秀。

今年夏天,Doris索性给她报了服装设计主题的夏令营,为期5天,让孩子们独立设计一套服装。Dora喜欢海洋主题,便画了一条蓝色纱裙,数天之后,手稿里的渐变色长裙被她做成一模一样的实物,为了体现大海波光粼粼的美,她还在胸前缀了三层透明塑料片,取名「幽蓝之梦」。

Doris又一次被女儿折服,「她的成品和设计稿几乎是一样的,这点还蛮厉害的。」她陆续给Dora买回人模台和布料,等她有空时继续倒腾自己的小设计。

Dora设计的蓝色纱裙

6

在职场和家庭两头忙碌久了,Doris也会给自己放个假。她的做法是将女儿「外包」给夏令营和冬令营。女儿从服装设计夏令营回家后,Doris又为她报名了寄宿制的逐浪夏令营,教练带孩子们学习桨板、皮划艇和帆船。玩水在她这儿不是问题,「(小孩的)安全包给夏令营了,我就完全不去担心,担心也没用,又不在我身边。」

她则和朋友去云南雨崩徒步了几天,爬上海拔3900米的冰湖。旅行途中想念女儿的方式是穿上她画的丝巾——Doris喜欢女儿画的大力神、维纳斯和马赛,便把它们做成了一条丝巾。

Doris用女儿的画做成的丝巾

有网友评论,「感觉你们不像国内的,下意识觉得这种自由的种子好像在国外才会发芽生长。」

Doris回答,我们其实是非常传统的中国家庭。

女儿并不是外人眼中的完美小孩,时而「发作」的强迫症经常会让Doris「崩溃抓狂」。Dora喜欢规律、稳定甚至一成不变的物品,一盒新画笔,使用之后要摆回原来的顺序;一本新书,必须和同系列其他书籍装帧一致,供她成套收藏。最严重的一次是,Doris买回罗尔德·达尔的新书和女儿小时候读的拼音版本不一样,Dora就在家拼命地哭,边哭边说「这不行的,这本书跟之前长得不一样,我不会看的。买回来我也不会看」。那是上海封控的前一晚,窗外下着暴雨,Doris拗不过她,只能赶在快递站关门前扛着一摞书出门退了货。

即使非常生气,Doris也依旧喊女儿小羽,不过是重音咬得更重一些,从不直呼她的本名。朋友说她把好脾气都留给了女儿。她努力克服、颠覆着与自己母亲那种相视无言的相处模式。童年时代,妈妈对她的家教总是很严,七点之前要回家,吃饭要讲座位礼仪,遇见长辈要有礼貌打招呼。学习上也是如此,妈妈没时间管她学习,但却很在乎她的考试成绩,考不好时她会受到非常严厉的训斥。说起童年,她想起的只有这些,「我其实有点不记得小时候发生了什么,但是感觉妈妈一直在否定我,在对我泼冷水。」

经历过稍显压抑的孩童年代,成为母亲的Doris想改变和女儿的沟通方式。她的妈妈在各种事情上做决定,她永远是对的。但Doris想要做个民主的妈妈,愿意听女儿的意见。她们聊脱口秀、社会话题和两性关系,聊起有坏人拐卖小孩的新闻,Dora问她,那是因为他们没有精子