本尼迪克特·安德森丨不想当小说家的影评人不是好学者

提及民族主义研究、区域研究,尤其是东南亚区域研究,十有八九,我们会想到一个绕不过去的名字:本尼迪克特·安德森。

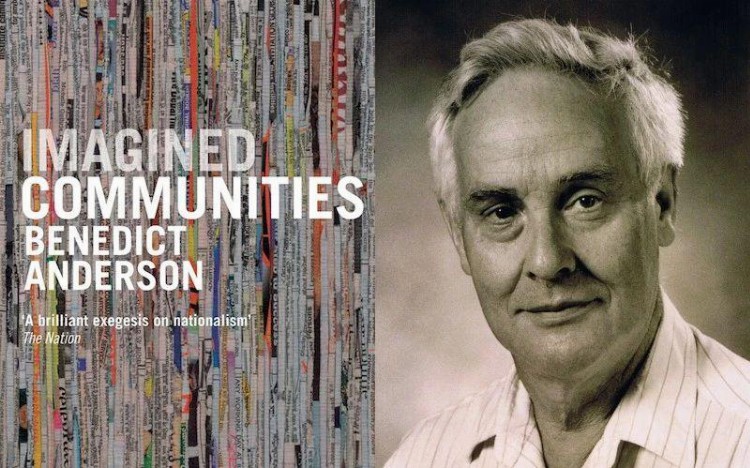

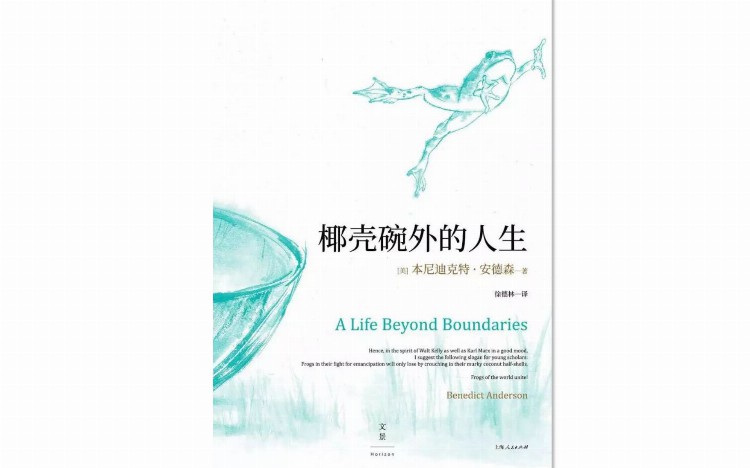

学界和公众对他最熟悉的“标签”,是声名远播的《想象的共同体》。而如今,安德森的自传《椰壳碗外的人生》让我们有机会得以了解一个标签之外的安德森。

《想象的共同体》获得的青睐,或许有些出乎他本人预料,如同2014年受邀访华的盛况一样,学者戴锦华回忆彼时情景,犹记得安德森带着老顽童式狡黠的笑容追问:“啥事情啊?中国的读者为啥如此爱我?”这半是真心半是戏弄的调侃,也贯穿了回忆录《椰壳碗外的人生》的写作。

本尼迪克特·安德森(Benedict Richard O"Gorman Anderson,1936—2015),知名学者,民族主义研究、比较政治学、东南亚研究专家,康乃尔大学荣休教授。1936年8月26日,安德森出生于中国昆明;1953年进入剑桥大学主修西方古典研究和英法文学;1958年赴美国康奈尔大学专攻东南亚区域研究。1983年发表代表作《想象的共同体:民族主义的起源与散布》。安德森的研究为民族与民族主义的研究开拓了新局面,影响遍及几乎所有人文社会学科,是理解当代社会的必读经典。

安德森在书中追忆了自己“移动的成长轨迹”:生于中国;辗转于美国、爱尔兰、英国;而后赴康奈尔大学专攻印尼研究……这些庞杂的迁徙背景,令安德森天然地对民族主义议题充满兴趣。

十多岁的安德森曾梦想成为一名小说家,在回忆录中,我们看到了他“小说家”的一面。他游走在生命故事中俯拾记忆与情感,讲述对学院体制与研究的观察。而退休之后,安德森写出了“小说一般的学术著作”,还发展了写影评的新爱好。

安德森的一生,是典型的学者的一生,但与刻板印象中的“学究”不同,他的一生同时充满了宁静致远的学术思考,与动荡不安的人生选择。他终其一生将自己献给了对未知、智慧与思考的探索,而这背后所需要的,是比看起来要多得多的魄力。如同他的回忆录书名一样,他始终在跳出“椰壳碗外”,保持着随时迎风起航的勇气。

撰文 | 新京报记者 董牧孜

退休之后,本尼迪克特·安德森教授过上了一种自我放飞的跳脱生活。

十几岁时,安德森做过当小说家的梦。很多人做过这种梦,但文学上是否天赋异禀,自己总是易于觉察。他也一度转入经济学系,在“发觉没有天赋”之后果断放弃,重回有拉丁语诗歌、诸神放浪形骸的古典学怀抱。

《想象的共同体》,作者: [美] 本尼迪克特·安德森,译者: 吴叡人,版本: 上海人民出版社 2005年4月。

出版《想象的共同体》

(1983)

时,安德森47岁,坐标美国康奈尔大学。读博以来做田野调查,于东南亚腹地潮湿空气里的数年浸淫,令他在成为“东南亚专家”的道路上一去不复返了。几年之内,《想象的共同体》就使他声名大噪,迅速改写了他的“学术地位”:“二流之辈”的区域研究者安德森,一下子变成了颠覆性的民族主义“理论家”安德森。

此后,安德森出版新书时,出版社的宣传语便称:“写作畅销书《想象的共同体》的作者”。迄今,中文世界对安德森的认知很多情况下仍止步于《想象的共同体》,殊不知他的路子早就越走越宽,越走越野了。

1 说“人”话

基本上,我们可以说,安德森是一个令人喜闻乐见的学者。

很多学者终其一生坚持那种面向“专业人士”的写作信条,被学科术语包围和保护,也受其祝福与诅咒。“学问是很严肃的事业,逸闻趣事和笑话几乎没有学术价值,没有人会对你的‘个人意见’感兴趣”,这是安德森在康奈尔学到的教训,但跟他本人的写作观严重冲突。他在剑桥时早被教授了相反的理念:“写作的时候,‘无趣’是要不惜一切代价避免的东西”。

在回忆录里,他不动声色地讽刺那种囿于学科高墙的乏味写作:“我会偶尔轻浮地想:‘我现在明白传统的中国裹脚是什么感觉了。’”

《比较的幽灵:民族主义、东南亚与世界》,作者: [美] 本尼迪克特·安德森,译者: 甘会斌,版本: 译林出版社 2012年4月。

学者的单调文体要改善,不只是减少无趣,为更广泛的潜在读者打开大门,也是为着让学者自己克服学科藩篱,破除思考和表达的囚笼。相比学者,小说家往往更具创造性,因为他们原本要做的就是冲破传统思想去表达,安德森的好友加藤刚说。而这也是安德森想做的。

安德森的博士论文《革命时期的爪哇》写得规规矩矩,由康奈尔大学出版社“体面”地出版,然而拿到终身教职之后所写的《想象的共同体》,就“原形毕露”,充斥“题外话”和“个人意见”了。他甚至自称“没有把《想象的共同体》视为一部严格意义上的学术书,也从未想过它最终会有广泛的国际读者”。

2 “小说一样的学术著作”

2001年,“学术明星”安德森正式退休,告别学院政务与教学的营营役役,也告别了那种体面、单调而合乎规矩的学术写作。

“解放”之后,安德森觉得要写点从未尝试过的东西,比如,“小说一样的学术著作”。

一直以来,他对无政府主义抱有的强烈的政治同情,但需要一种全新的叙事结构来切入自己心心念念的研究,去破译19世纪末无政府主义活动的全球串联。童年时代的文学本能始终在骚动,而详尽呈现研究资料的最佳方法,就潜藏在19世纪小说家的天赋之中。

19世纪欧洲小说家煞费苦心,为每个章节取一种充满悬念或高深莫测的标题,描写那些快速变幻的场景、阴谋、巧合与书信,将正式与非正式语言、标准语与方言如万花筒般混杂充斥一处。对于掌握近10种语言,长期混迹印度尼西亚、暹罗(安德森更愿意这样称呼泰国)等地的安德森而言,这一波操作妙不可言。

Under Three Flags:Anarchismand the Anti-Colonial Imagination,版本:Verso,2006年1月。

19世纪末,民族主义者和无政府主义者发起的暗杀近乎是一种全球化景观:从纽约的布法罗,到中国东北的哈尔滨,一大波暗杀在上演。民族主义刺客设法除掉“他们自己的”可恨的国家领导人;而无政府主义刺客,既瞄准他们本地的压迫者,也将枪口指向别国臭名昭著的政治领袖。将之并置,安德森侦破了一些意料之外的跨国连结:第一代菲律宾民族主义者,与巴西、法国和西班牙的无政府主义者、古巴民族主义者、俄国虚无主义者、日本小说家和左派自由分子、法国和比利时的先锋派作家和画家的神秘关联,他们被电报等新通讯手段串联起来——如同《想象的共同体》之中,民族主义被大量印刷书籍串联起来那样。

“鹦鹉学舌”般地借鉴19世纪小说,2005年安德森出版了《三面旗帜下:无政府主义和反殖民想象》

(Under Three Flags: Anarchismand the Anti-Colonial Imagination)

一书。它更像报纸连载小说的结构,而不是一般类型的学术性历史著作。书里插入了大量照片,似是致敬19世纪插图遍布的小说。

3

“不务正业”

实际上,安德森的“不务正业”早在“半退休”时就开始了。

90年代末,他在富丽堂皇的康奈尔大学图书馆里勤勉工作,度过夏秋;另外半年,就逃离此地漫长、黑暗的冬天和冰冷的春天,在东南亚的温润天地里“海阔凭鱼跃”,突然觉得“曾经填满了我视野的东西,现在似乎小得多了,远得多了,而且不那么重要了”。

安德森迎来事业第二春,简单来说就是,不想当小说家的影评人不是好学者。

为了好玩,安德森开始写影评。

安德森很欣赏泰国导演阿彼察邦的作品,曾为他的多部作品撰写影评。图为阿彼察邦《热带疾病》剧照。

90年代,亚洲电影的喷井时代就已到来,从伊朗到韩国,从日本到马来西亚和暹罗,还有杨德昌、侯孝贤和蔡明亮为中心的著名的台湾三人组。泰国天才导演阿彼察邦·韦拉斯哈古,尤其令他着迷。他在泰国跟电影制作人一起玩,还加入了阿彼察邦反对曼谷“弱智审查官”的斗争——因为审查的缘故,他的电影从未在暹罗本地正常放映过。

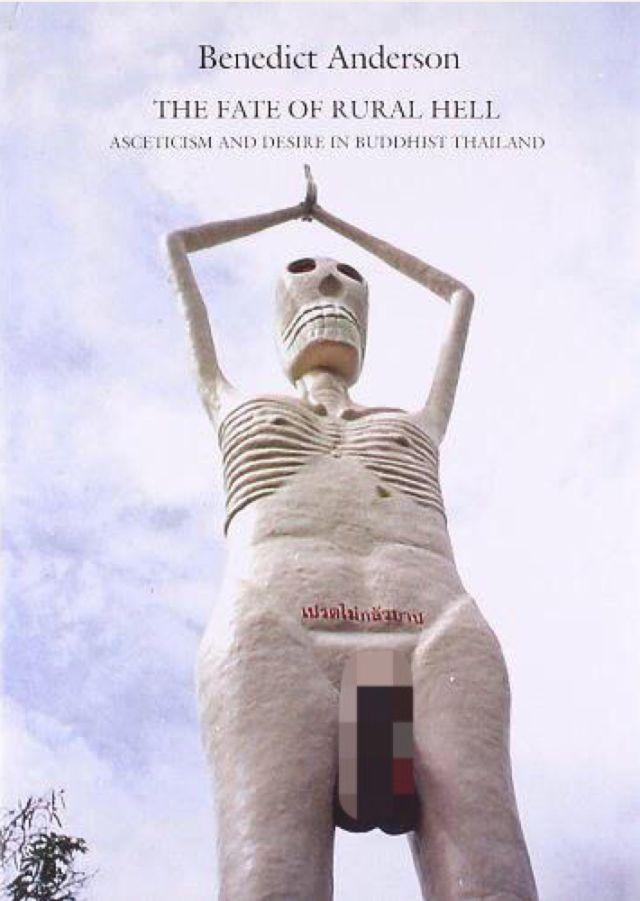

在泰国,安德森还搞了一些不太“正经”的人类学研究。在结识了泰国女知识分子、艺术家和活动家四人组之后,安德森发现他们办了一个“远胜任何其他东南亚公共知识分子期刊的刊物”,名叫《阅读!》,遂为之撰稿。除了影评,还给他们写了篇Vice画风的地狱寺庙见闻录。

在曼谷乡村远郊的一些大型佛教寺院,有些迪士尼一般的微型地狱。那些犯了诸种罪行的恶鬼赤裸受辱,肿胀的生殖器暴露在外,令人瞠目。这地狱原本是老主持为警醒世人所作,后来在其它寺院也流行起来——这些地狱谁都吓唬不到,倒成了青少年和外国游客眼中的暗黑色情雕塑,并给寺院带来了一定的收入。

曼谷乡村远郊的佛教寺院中,用以警醒世人贪欲、色欲恶果所作的雕塑。

实际上,早在1970年代初,安德森已见识过这些诡奇寺院并为之惊呆,但直至退休后才正儿八经当起了业余人类学家,探究资本主义逐渐潜入偏远亚洲乡村后的意外效应。他对那些宗教奇景的分析,最终集结成了《田园地狱的命运:佛教泰国的禁欲主义与欲望》一书,2012年在Seagull出版。

The Fate of Rural Hell: Asceticism and Desire in Buddhist Thailand,版本:Seagull Books,2012年6月(咳,此处书封有打码)

溢出学科边界的“不务正业”,来自旺盛的好奇心和思考的激情。好友吉姆·西格尔有句评价,被安德森视为一种了不起的赞美:“本,你是我的朋友和熟人中唯一一个阅读与自己研究领域无关的书籍的人”。

4 中国罂粟

4年前,安德森受邀来中国访学。在答复清华人文与社会科学高等研究所汪晖教授发来的邀请函时,他一激动加了三个感叹号:“您的来信让我想起上次在中国的时间已经是一九四一年!!!”

安德森的确与中国颇有渊源。他是1936年生在昆明的。

大英帝国日薄西山的时代,安德森生在西南的中国,会说的第一个词是越南语

(他的保姆是位越南小姐姐)

,这一切会发生,很大程度上得益于他奇特的父亲。这位奇男子21岁从剑桥辍学,跑去中国海关当差,指挥快艇小队拦截过诡计多端的华南走私犯,对付过控制鸦片生产和销售的云南军阀,并在中国的边远站点度过了他大部分的服务岁月。他非常喜欢中国和普通中国人,甚至还对中国文学涉猎甚广,算得上自成的语言家。

昆明附近长满了亮粉色东方罂粟的丘陵大山,这后来成了他母亲日后反复述说的记忆。安德森的母亲坚决地支持中国,痛恨日本。直到日本军队轰炸昆明的危险时分,他们全家离开中国,回到了爱尔兰。爱尔兰的家中,满是中国的书卷、图画、布料和服装;经常是为了好玩,他们就穿起中国服装。

佩里·安德森(Perry Anderson),生于1938年9月,英国马克思主义历史学家,新左派理论家和政论家。本尼迪克特•安德森之弟。

安德森来自一个强悍的学霸家族,他自称有个“比我聪明、小得不多的弟弟”,也就是同样为世人熟知的佩里·安德森

(Perry Anderson)

。著名的历史学家、政论家佩里·安德森,被特里·伊格尔顿

(Terry Eagleton)

誉为“英国最杰出的马克思主义知识分子”,主编声名远播的《新左翼评论》。“倘若我没有一个像他那样的弟弟,我都不敢确定自己会如何”,本尼迪克特·安德森后来说。他因为阅读《新左翼评论》而变得更加“国际化”,“不再只是一个印度尼西亚的民族主义者”。

安德森兄弟二人读的是伊顿公学,后来一个进了剑桥,一个去了牛津,看似是典型的英国高富帅人生轨迹。不过他们并非王宫贵胄,而是“奖学金男孩”,也就是靠奖学金升学读书的中产阶级孩子——经受过苦行般的训练,他们近乎世上最勤奋的学生了。

1958年,22岁的安德森。

在精英学校,安德森接受了相当严格的通识教育。课程的核心元素始终是语言——拉丁语、希腊语、法语、德语,以及后来冷战期间的一点俄语。还有同样严肃的写作训练,他们必须练习用拉丁语创作诗歌,将英语翻译成拉丁语,并用不同的语言熟记并公开朗诵很多诗歌。这种教育经过相当保守的设计,旨在复制上层中产阶级传统的传承人,学生未来依然最终有望成为高级公务员、寡头政治成员,或者受人尊敬的老派教师。

然而,一个旧世界行将终结。安德森在其余韵里长大成人,他差不多属于最后一批拥有这种学术训练经验的人,他的百科全书式的欧洲史素养正受益于此。

1958年,21岁的安德森前往美国康奈尔大学求学,投身新兴的东南亚区域研究。20世纪五六十年代,东南亚研究是某种全新的东西,它在美国的崛起透露出世界霸主国家的政治企图;而投入其中的年轻学生和学者,却是带着属于自己的政治热情一头扎入,如同考察未知社会和领域的探索者一般深感兴奋。在东南亚的田野之中,安德森发现了自己的志趣所在。取得政治学博士学位之后,他在此留校任教。

5 在东南亚,“季风就是那样的”

1961年,安德森在印度尼西亚的第一次田野考察是决定性的:“一个人,再也不会感受到完全相同的震惊、陌生和激动。”

“印度尼西亚是我的初恋,印度尼西亚语是我的第二语言,用它流利地写作,带着极大快感。有时,我还会陷入印度尼西亚语的梦境。”他在回忆录中如是记录。

第一次在黑暗中着陆雅加达的情景,安德森记忆犹新。1961年的雨季,他搭车进城,出租车车窗全都开着。树与灌木丛,尿液,熏香,烟雾缭绕的油灯,垃圾,尤其是沿大多数主干道而立的小货摊上的食物,混杂的气味扑鼻而来,是属于东南亚的生机勃勃。

到达田野的第二天,一次令人难忘的季风里,他被困在印度尼西亚大学历史系一名学生的家中,那人就是后来著名的印尼专家王福涵。晚餐或绿或红的小辣椒,让人的舌头火烧火燎;第一次使用印尼风格的浴室;夜里蚊子成群,人照旧睡得像死猪——“季风就是那样的,你可能被困在任何地方”。

晚年安德森。

而印尼,的确与安德森熟悉的英美属于完全不同的世界。

在印尼,男孩在公共场合露体并不令人尴尬。那些疯掉的印尼男人和女人,也比欧洲和美国的疯子过得要好些。他们全身赤裸而肮脏,但爱去哪里,就去哪里,社会随便给他们食物,甚至善意地理解他们的“发疯”。在欧美,“疯子”们则经年累月被关在与世隔绝的疯人院里。

在世界范围内,《想象的共同体》仍是安德森最为人熟知的代表作。

1945 年以来,苏加诺革命时期的印尼,与阶级区隔支配、等级森严的英国完全不同。“印度尼西亚对我而言是一个天堂式的社会”,安德森意识到他几乎可以与任何身份的人交谈——革命是一台社会校平仪,攻击了封建传统,大大加强了社会上平等主义的冲动。早在1956年苏伊士运河危机期间,在剑桥,安德森已完成了这种“政治启蒙”,当他替提出抗议的印度人和锡兰人鸣不平,而与他高唱《天佑女王》的英国校友大打出手时,他就已注定不满种族主义和帝国主义,而被马克思主义和非欧洲的反殖民民族主义所深深吸引了。

“政治与学术的不可分离”,安德森始终清晰地意识到这一点。《想象的共同体》并没有系统性地尝试建构一种超学科的视野,但马克思主义永远在那里。他同时意识到有趣的一点,他的印尼研究同伴普遍在不同程度上偏左——因为那正是后革命年代里苏加诺印度尼西亚的风气,相比同时期去泰国的学生则普遍保守得多。“我们是被其左翼政治吸引到印度尼西亚的吗?”安德森怀疑。

6 一个口口声声说“幸运”的人

此后漫长的十余年里,安德森多次出入印尼。直至1972年,他因与朋友写文揭露1965年印尼政变的真相,而被苏哈托政权驱逐入境。被禁止入境的岁月长达27年,直至1998年苏哈托倒台,方才告终。

“我亏欠暴君苏哈托将军一种奇怪的恩情”,安德森在回忆录中不失幽默地说。苏哈托的驱逐中断了他的印尼研究生涯,因为这个原因,安德森被迫多元化。1974年到1986年间他开始研究泰国,1988年之后研究菲律宾。安德森觉得,“倘若我没有被驱逐,我是不可能写出《想象的共同体》的”,“我非常感激他迫使我超越"一个国家"的视野”。

如果说被驱逐也是“好运”的一种的话,安德森一生中的“好运”实在太多。他出生的时间和地点、父母和祖先,他的语言、教育,以及他移居美国和在东南亚的经历,在他看来都是“好运连连”。他那种四海为家的、比较性的人生观,几乎是沿着他的生活足迹而建立的。

1988年,安德森与友人在康奈尔。

几乎没有哪本重要的学术著作,会收录“幸运”这个词条。学界人士虔诚地致力于“社会力量”、“体制结构”、“意识形态”之类的概念,试图为各类现象寻找因果——在如此的智识框架里,几乎没有叫作“幸运”的空间。然而,安德森近乎强调“好运气”是如何干预了我们的学术研究,乃至我们日常生活。对他来说,他随缘的迁徙而造成的边缘位置,是一种有益的感觉。无根的、缺少稳定身份的生活,反过来也意味着拥有多重依恋,对于他这样“偶成”的东南亚专家来说,迷恋并扎根于印度尼西亚、暹罗和菲律宾近乎是一种自然的选择。

印度尼西亚有句俗语,“我在等风”

(印尼语:lagi tjaji angin)

。当有人问你要去哪里,你要么不想说要么尚未决定时,你就这样回答说。运气经常以意想不到的机会的形式来到我们身边。当这样的机会一闪而过的时候,你必须非常勇敢或者莽撞地抓住他。安德森觉得,对真正具有生产力的学术生命而言,这样的冒险精神至关重要”,“好像你是一艘帆船,正在使出港口冲向浩瀚的大海……值得珍视的是等风的准备,以及当风朝你的方向吹来的时候去追风的勇气。”

《椰壳碗外的人生》,作者: [美]本尼迪克特·安德森,译者: 徐德林,版本: 世纪文景 | 上海人民出版社 2018年8月。

安德森如此谙熟并喜爱印尼俗语,以至于他的回忆录《椰壳碗下的青蛙》

(印尼语:katak di bawah tempurung)

也是以此命名的。青蛙蜷缩在椰子壳下面,以为碗里的世界就是整个宇宙。他倡议年轻学者们不做“井底之蛙”:“青蛙们只要不蜷缩在自己阴暗的椰壳碗里,它们的解放之战就不会输。全世界青蛙联合起来!”

“椰壳青蛙”+“联合起来”,不难想见,安德森的民族主义和马克思主义底色是如此清晰地烙印在二十世纪他无可复制的人生际遇之中,这是历史进程与个人命运的耦合。他经历了民族主义和国际主义真正解放的年代,在专业主义和学科区隔兴起之前完成深造的学业,这使得他既有幸免于其形塑,又敏于其变迁对于人的印刻;既明了民族情感走向简单化的危险,又不轻视民族主义和全球化本应有的深刻的历史性解放潜力。他真正地从那个大时代受益良多。

2015年12月,安德森在他“初恋”的国度印尼逝世。他永远跳出舒适区,拥抱一切机缘与变故,一生犹如帆船,随时“捕风”

(印尼语:cari angin)

。

撰文:董牧孜

编辑:余雅琴