留下来的教培人:每天10小时待机,月入8千就烧香,随时等失业

本文来源:时代周报 作者:郭梓昊

HR办公桌前,员工资料堆积成山,打印、盖章、签字,10分钟不到,一张离职证明已经放到汪黎面前。

汪黎并不想离开教培岗位。

为了保障秋季续班率,领导强制性对每一个老师提出了加课要求,这意味着每天的工作要多出几个小时,汪黎拒绝了。也因为这一举动,她和领导起了争执,当晚直接被踢出了公司群。“打工人连呼吸都是错的。”汪黎苦笑。

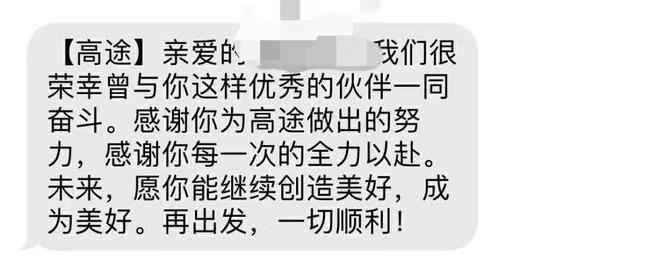

“双减”政策下发的第一个月,焦虑席卷了整个教培行业。为了节约成本、缩减规模,裁员成了各大教培机构最直接有效的手段。8月1日,高途宣布已关闭了全国13个地方中心,裁员涉及范围达到上万人;4天后,字节跳动旗下教育品牌瓜瓜龙计划在8月底前,裁撤50%以上的体验课辅导老师.....一个行业开始接受现实,全国1000万教培从业人员,大半跌回重找工作的人潮。

李晟敏也在刀尖上行走。他所在的k12机构刚刚进行了三批裁员,整个办公室全空了。“当天早上,公司按照裁员名单拉了一个群,董事长简单发表了几句感言,补充下裁员补偿规则,到了中午大多数人就已经卷铺盖走人了。”

据李晟敏统计,包括前两轮在内,公司85%的教培老师都已离职,“剩下的只是为了带秋季班的最后一批学生。”公司里的氛围降至冰点,留下的人都在思考,下一个会不会轮到自己。

拉勾招聘数据研究院的数据则显示,自2021年5月起,在线教育人才需求断崖式下跌。同时,处于“已离职,可快速到岗”的在线教育员工比例高达98.5%。

伴随着今年爆发的最大离职潮,有人匆忙赶往下一个目的地、有人则在走与不走间纠结徘徊,有人至今还陷在与公司的裁员纠纷中......资本潮水退去,教培人无一例外对未来倍感迷茫。

出路在哪里?没人知道。

裁员的艺术

在这场教育行业大震荡中,受伤害最大的不是企业,不是资本,而是那些突然失去工作的员工。

“教培裁员,首当其冲就是各机构辅导老师”。一周前,王美益的名字出现在公司“优化”人员名单中。

HR私下里找到她,委婉表达了“转岗、调离”的建议;开大会时,领导也公然在台上表示,如果要留在公司,只能同意转岗,并积极配合学习岗位知识。同时需要忍受6-8个月低谷期,每月工资只有一千元左右。

“这是在变相裁员”,王美益身边有同事接受了转岗的提议,工作从平时的写文案、编写作业程序,变成了拉人头补课的电话销售。“就像把一个程序员调去做设计,专业都不对口。既然这样为什么不把我转岗到CEO试试”,王美益调侃道。

几天后,王美益发现,接受转岗的同事实际上去了一个已经被裁撤的部门,所谓电话销售岗位仅仅是一个空职。不久,该同事便在内部群上主动申请了离职。

“对于这种事,公司倒是乐见其成,”王美益说,员工主动选择离职就拿不到裁员补偿金,公司从而可以省下一大笔钱。据王美益统计,公司大群之前有超过8000多人,经过人事部的一轮清洗后,目前只留下了5869人。其中,教学部100多名老师离职、500多名老师转岗。

“借转岗之名,行裁员之实。”王美益们向公司提出质疑,却遭到了严厉地回击:“如果谁想不劳而获,得到除工资外更多的赔偿,可以选择花时间去仲裁,公司将站在被告席等他”,管理层更是有人直言:自己在仲裁局有朋友。

曾经广告无孔不入的教培,裁员时落得一地鸡毛

眼见变相裁员手段遇阻,公司开始了暴力裁员的操作。7月30日,王美益所在机构开始陆续约谈机构老师,更多人被卷入这场裁员风波中去。

“最初,公司提出的赔偿方案只有N(即按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付赔偿),但这并不符合法律规定”,王美益说。

第二天当同事想要进行维权时,公司大群已经采取了禁言措施,有些小部门的群聊甚至解散了。“不少老师接到了公司工作人员电话,称即便不接受协议,也将直接中止合同。且公司会干预后续背调,将个人信息公布在官网上。”王美益说。

教培机构暴力裁员并非个例。另一家头部教培机构的员工告诉时代周报记者,他们光是销售岗位便裁掉了三分之二,“不签离职协议,就不发七月份工资,领导还要求我们在离职原因那着重注明:与公司无任何劳动争议。”

裁员风波中,围绕着裁员补偿款,公司与员工展开了漫长的“博弈”,谁都不愿就此放手。

“一切都是徒劳”

被裁者和公司在赔偿款上角力,留下的人都在担心,自己会不会成为下一个。

“双减”出台后,李晟敏旁边的座位空了。离职的老员工边收拾东西边对她说,“去上点阳间的班吧,身体会吃不消的”;课程小组的组长约谈了部门新人,开口就问:以后日子会很难过,你愿不愿意留下来?

刚刚大学毕业、在杭州每月还有2000块的房租,李晟敏活得并不洒脱。即便“双减”出台,已经进行的课程还需完成,离职人员留下的课程班,被公司随意做出的kpi改革后,压到了留下的老师肩上。

为了不成为下一批裁员对象,李晟敏只能更加卖力地干。备教案、预习、讲课,从早上8点到晚上11点,除去休息和吃饭时间,每天10小时的超长待机运作,她的嗓音开始沙哑。可到手的工资并没有因为个人努力而上涨。在资本不断退潮的当下,这个行业带给新人的价值已然不多,“去年每月收入近2万,今年七八千都得烧香。”

李晟敏原本计划在教培行业再呆上一两年,但随着相关政策与细则的每日一变,行业未来发展极不明晰。“现在说什么都没有用了,一切都得跟着政策摇摆,有可能明天走、有可能后天走,谁都说不准。”李晟敏说。

2021年6月4日,北京,在银网中心大厦内,部分培训机构内空无一人

另一方面,教培老师的社会地位也发生了变化。前段时间,安徽一老师在别墅补习被查处的场面像是在打击罪犯;部分地方甚至将补习班列入扫黄打非专项行动中去......

“一个月前还是体体面面的老师,一下子就变了……”李敏晟说,自己的不安感油然而生。李晟敏预计公司后续会转型卖录播课,老师们大概率被迫变成销售,“到那时候,即便没有补偿,我也会申请离职了。”

教培行业正在大撤退,留下来的人多数会有着一种无力感,就像水中浮萍,无法左右自己,只能任凭潮水拍打。

“一切都是徒劳的”,在教培行业打拼4年的文森特说,直到今年7月底,他还是北京一家的k12机构的小领导。

两个月前,公司管理层突然下令,要求文森特所在部门赶在监管政策前,将课程项目落地。计划被打乱,原本配套的视频、课件、习题等需要两个月才能完成的工作量,硬生生被揉在半个月内。文森特不得不成为工作机器,没日没夜地加班、机械般地完成一个个阶段指标。

“日子看不到头。”文森特说,他早已预示到手上项目的结局:即便赶着时间做出来,大概率也会被废弃。这一点,组成员都心知肚明,但没人捅破窗户纸。“你懂那种感觉吗?明明知道这场战争要失败,但还是得强撑着鼓舞所有人。”

挣扎变得无意义,工作还是朝着既定的结局进行着。双减落地的第一周,管理层还在积极想着对策;第二周,一切开始混乱,课程大纲变了又变,再然后,裁员潮开始了。

8月1日,离职的章盖下,对于文森特来说,“这是一种解脱”。可将跑了,兵还在,当中不少新人还是文森特自己招进来的,他至今感觉“有些亏欠”。

潮水的方向

教培老师跃入人海,每个人都在寻找出路。

转行、考公、考研、出国、进公立校……待业在家的汪黎认真考虑过所有选项,但每一个都意味着自己得抛弃这两年的积累,从零开始。

更糟糕的是,教培的高薪困住了年轻人,使他们很难再接受传统意义上的普通薪资。中信证券于2020年2月发布的《在线K12课外辅导行业专题报告》中统计,主讲教师薪酬水平普遍高于18万元一年,薪资20万-40万元一年的居多。

打开某招聘app,王璐投了二十几家企业,最终只拿到了一个offer:电商文案编辑,月薪5千。“我想我需要开始适应,从月入过万到月入3、4千的落差感了”,汪黎自嘲道。

王益美也认为,“教培,曾经给了那些刚刚大学毕业、为金钱感到焦虑的年轻人希望。”

曾经满天飞的教培广告,也给教培从业者带来了不菲的收入

在机构里,王美益的身份是全职老师,但同时,她也只是一个在校实习生。收入最高的一个月,王美益赚到了18000元。和她同组的97年出生的老师,大专毕业,年薪80万,去年已经在广州贷款买了房。

对于教培行业,王益美虽然痛恨它传播焦虑、压榨劳工的黑暗面,但也不得不承认,“离开教培后,再也找不到这样低门槛、高收益的工作了。”

挣脱不开教培高薪塑造的美梦,汪黎最终没能和自己和解。不甘心的她选择待业一年考公,和千万人一起走独木桥。与此同时,还在业内的教培人已经展开了自救行动,“转型,必须转型”。

面向中小学的素质教育和面向成年人的职业教育,成为教培人的救命稻草。新东方在北京、杭州等地推出了“优质父母智慧馆”,转型培训父母;高途则把重点放在了职业教育领域,其官网也已经挂上了成人教育的标签......

但在巨头调转船头之际,教培行业已经是死伤一片。据天眼查数据显示,截至7月31日,2021年教培相关企业注销或吊销的数量共计约15.37万家,较2020年同期增长约34.59%。

潮水最终会涌向哪里,文森特也说不准。

离职当天,文森特开始试水从事公益性质的新媒体授课,但做了近半个月,粉丝量只有55个,部分视频观看量甚至只有个位数,“有些丢人”。他将数据不如意的视频隐藏起来,重新思考,账号的定位、变现手段,越想越茫然。

五年前,新东方创始人俞敏洪与阿里巴巴创始人马云曾有个争论。俞敏洪豪言:100年后教育在,新东方就在;而马云则回怼:100年后教育会在,但新东方未必在……如今,一语成谶。

“我能干什么?我该干什么?”再三考虑后,他决定再次回到教育行业中。如此形势下,从一家教培机构跳到另一家,无异于从一个火坑跳向另一个,但文森特坚信教育存在的必要性。

“这次整顿可能会让一个行业落寞,但教育的内卷并不会因此消失。”文森特说。