易中天说中华史只有3700年,能这么砍吗?

【文/许宏】

1

说起中国人的情感一向是比较复杂的。我是谁、我们是怎么来的、我们站在什么位置、下一步该怎么走……这是每个中国人都在思考的问题。尤其是近年有多部以中国命名的书籍问世,比如说许倬云教授的《说中国》,葛兆光教授的《宅兹中国》和《何为中国》,还有我自己的这两本书《最早的中国》、《何以中国》。有的学者评价,这些书反映了我们国家和民族在经济快速发展和社会转型期的一种整体焦虑,从这个意义上讲,我个人的专攻就是——“中国是怎么走过来的”,这是每个中国人都特别关注的问题,尤其是我们经历了百年的阵痛之后。现在我们的大学设置基本上都是西方化的,我们的教育制度、各种理念,包括衣食住行等等都是深受西方影响的。但是作为中国人,都喜欢往前寻根问祖,这也是人类最基本的一个欲求,换言之,我们为什么要考古、为什么要研究历史?我觉得没必要做高大上的解答,首先就是要满足人类的好奇心。

在这种情况下,我们的祖先在百八十年之前就已经进行过深入的、甚至痛苦的思考了。从民国开始以顾颉刚先生为首的疑古学派,从科学理性的角度,整体颠覆了2000年以来我们深信不疑的三皇五帝的中国历史学话语系统。再往后,像胡适先生当时就说“东周以上无史”,整个中国历史陷于虚无,这对于一个有着悠久传统的族群来说是一个剧痛。在这种情况下,考古学应运而生。因为传统古典文献中记载的东西不太可信,甚至有些要被彻底推翻和颠覆,那么中国历史的真实一面在哪儿?这也是上个世纪20年代傅斯年先生在中央研究院创立历史语言研究所时所面对的问题,他在史语所杂志的发刊词上说了这样的话,“我们不是读书的人, 我们只是上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西……”,不是不读书,而是除了读书本上的书之外还要读“地书”,要寻找中国历史的真实面目。考古学从创立之初就不是所谓的“象牙塔”的学问,而是跟每个中国人都密切相关、要解答大家都非常关心的根本问题的一门大学科。

根据这门学科的特点,我把考古人的工作比喻为两大职业:一个是侦探,我们是在现场利用蛛丝马迹来企图复原历史的真实;第二个就是翻译,我们通过解读无字地书,把这些东西变成大家能读懂的知识。为了找到破译的语言,我们花了几十年的时间在田野中探寻。在一段时间里,我们的学科好像跟大家无关了,大家觉得考古学就是一门绝学,到现在我们觉得可以向大家来交代一下了:拿着纳税人钱的这些人究竟干了一些什么,我们是怎样来贡献于这个国家和这个民族的。

许宏,中国社会科学院考古研究所研究员

大家知道,实证精神和理性精神是科学精神的两大支柱,科学精神是当代学问的认知前提。由于有了科学精神,让我们再看以前的历史,我们会感到很痛苦,特别是我们近代的这一百年,在中国历史上是多灾多难的一百年,最大的问题在于我们失去了以前的高度自尊自信。我们被打得清醒过来,清醒之后又颓废,感觉自己处处不如人。在这种情况下,我们该怎么走?我们该怎么定位?这就是一个很大的问题。所以民族主义不是一个贬义词,是必须有的一种朴素的思想,我们要建构国族认同。但是作为一个学者,在追求史实复原和建构国族认同的过程中,如何处理好这种关系,是百年以来中国学者纠结的地方,我们是否应该把我们的国族认同建构在真实的——相对真实的、破解历史真实的基础之上?结论见仁见智。

不知道有没有同学听过易中天先生的演讲,非常富有煽动性。易中天先生编的《易中天中华史》,开宗明义地讲中华历史,一讲就是从3700年开始,3700年以前基本上无从谈起。有的人质疑易中天先生作为非纯史学专业科班出身的学者,有没有资格来编中国史。任何人,当然也包括各类学者,都有资格来编、来谈、来写自己眼中的中国史,这没有问题,易中天先生当然更有这样的资格。他的具体提法,比如说中华史只能到3700年,是实说还是胡说?作为一个考古学者,在这里我要负责任地跟大家说,易中天先生是吸纳了包括本人在内的考古学者关于中华文明史研究的成果。每个人看问题的角度都不同,他应该是从最狭义的政治实体这个角度来看中国的。这里有一个最大的冲突,就是我们传统教育说中国文明是五千年的文明,他怎么能一下砍去相当一大截呢?这不是“反动”吗?该怎么看这个问题呢?我们说易中天的说法并不矛盾,现在多元的思维是非常正常的,甚至这是我们这个社会进步的一大标志。如果说狭义地看,作为政治实体的中国只能上溯到3700年那个时候,今天我主要就是给大家讲这个问题。

上面的说法是对中国最狭义的解读,它相当于说一个婴儿呱呱坠地,一个人的生命史从婴儿呱呱坠地开始,这是没有问题的。但是你要说那个生命体应该可以上溯到胚胎成型,怀胎十月里面胚胎成型,这个也没有问题。你要说它可以上溯到精子和卵子碰撞的一刹那,也没有问题。甚至你说再上溯,上溯到父方、母方恋爱,甚至父方、母方单独一方的诞生,也是后来婴儿诞生的前提,也没有问题。但是把中国上溯到旧石器时代有意义吗?问题的关键就在这里。

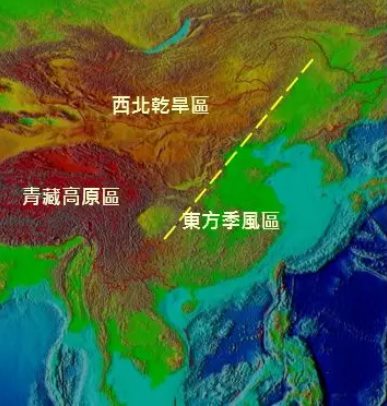

我们所魂牵梦绕的中国,或者是一说起来就非常错综复杂的像地理的中国、政治的中国、文化的中国、古代的中国、现代的中国,究竟该怎么看?其实考古学往往是不擅长解决动因问题的,我们首先是观察到的是现象,即古代中国是怎么出现的怎么起源的。对于我们熟悉的广袤的中华人民共和国这个版图,我更愿意把它用地理的概念称作“东亚大陆”,因为在我所阐述的3000到5000年前是没有一个庞大的“国家”的。在东亚大陆板块里面,最初真正作为核心文化的一个实体,不管是叫广域王权国家,还是叫国上之国,只是产生在被我们称为中原的这样一个狭小的地域范围里边。最初的东亚大陆是满天星斗,为什么到最后只有中原这个地方崛起,后来奠定了中国诞生的基础呢?我们有学者借用生态学“边际效应”这个概念来解释,我们从这里引申出,在我的一本小书《最早的中国》里边曾有过一个小节的标题叫“杂交出高度文明”。我们看这个黄色的虚线,它被称为“胡焕庸线”,即中国第一条人口密度的对比线,是我国著名的地理学家胡焕庸先生在1935年提出来的(图1),就是整个广袤的国土可以以这条线为界,从大兴安岭一直到西南山脉,自古以来,中国东南地狭人稠、西北地广人稀似乎早成事实。大家看这条线,最直观的,线的东南是绿色的,西北是褐黄色的。由此分为两大板块,多雨的地区、干旱的地区,季风区、寒流区,农耕区域、游牧和畜牧的区域,稻作的区域、旱作的区域,此外还有考古学器物鼎、鬲的分布区域等等,都是以这条线为界的。比如说鼎,三足鼎立的“鼎”,它的三足是实的,三个实足叫“鼎”。而三个空足像奶头状的那种烹煮器物,我们管它叫鬲,鬲的分布板块是西北地区,鼎的分布板块是东南地区。这条线的两边在新石器时代都有辉煌的文化,尤其是跟现在一样,东部发达,我管它叫“东方先亮”,东方这边先是社会复杂化了,但是到最后两大板块都没有各自形成高度发达的文明,而是在他们的交汇地带出现了最发达的王朝文明,大体上就是这样一个脉络。

图1 中国人口密度对比线——胡焕庸线

2

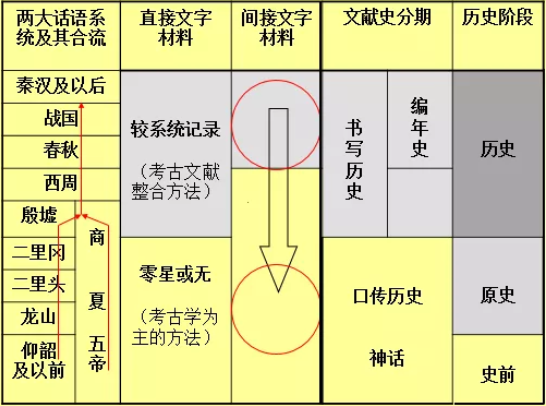

从司马迁的记载开始,三代王朝夏、商、周是华夏族的成丁礼,再之前是悠长的婴儿和少年时期,从这个时候开始成熟起来,然后有了一个比较大的王朝国家。但是究竟是夏还是商,现在还有争议,我们看这个表(图2)就比较清楚。我们一直以来就存在着历史文献学和考古学两大话语系统,这两大话语系统最初是边界明显的:一边是历史文献上的伏羲、女娲、三皇五帝、夏商周王朝;一边是考古学上的前仰韶、仰韶、龙山、二里头、二里岗时代。这两大话语系统的合流是在殷墟。为什么是在殷墟?有一个绝对不可逾越的条件就是,当时有可以证明自己族属和王朝归属的文字材料出现,这才可以把这两大话语系统整合,以后的西周、东周、秦汉魏晋都可以证明,但在那之前没有文字材料,没有史证。在前殷墟时代,如果我们把考古学遗存跟它的族属、王朝归属相对应的话,都只能是推论和假说。就是因为它没有直接性的文字材料,所以在大的历史分期上,我们习惯于把它分成历史时期(history)——有明确文字记载的时期;原史时期(proto-history)——文字开始出现,但还不足以解决狭义的历史问题;史前时期(pre-history),基本上就是这样一个脉络。

图2 史前、原史、历史阶段划分与对应史料

考古人有个职业病,就是在探讨问题时,首先要给出明确的时空框架。我们看对这个大的时间框架,是有不同的话语系统的,大家看(图2)最左边这些是考古学的话语系统,在前文字时代,恐怕这是具有比较大的确切性的。看右边这个,大家知道这是国家级的夏商周断代工程给出的框架,属于历史文献学的话语系统。中间这个是我个人,或者是包括我个人在内的一部分学者这样认为的,就是偏保守的,在甲骨文发现之前我们不清楚夏和商的具体考古遗存,还有待于进一步探究,所以要打一个问号。

百年以来,学者们筚路蓝缕做了大量的工作,正是由于这些探究,中国的考古学才在世界范围内占有一席之地。我们国家在考古学诞生之初,就由本土学者主导考古工作,这在世界范围内都是十分罕见的。大家知道无论是埃及还是两河流域,包括印度,考古基本上是由欧美人主导的,他们强调所谓相对客观的研究,而中国学者是研究自己的祖先,可以说是从学术上的寻根问祖。这样一来,我们就不可避免地要把个人的情感,把自己作为中国人的情感融进去。这当然有好处,这种骨血相通使得我们的甲骨文一旦进入民国大家的眼中,马上就可以通过像《说文解字》这样的桥梁,很快破译成功,而不至于像商博良破译埃及罗塞塔石碑那样,需要不同的文字在一起才能通过那个做桥梁来破译,其中有些已是死文字,到现在完全破译不了,比如说印度河流域出现的文字。但这种情结和情感就导致其融入到我们的研究里边,一方面我们有丰富的历史文化传统,有丰富的文献,同时我们也把证经补史作为上个世纪下半叶中国考古学的一个重要研究目标,有大量的学者参与包括二里头在内的夏和商遗址的发掘和研究,甚至展开论战,这里就不多说了。

刚才为大家展现的是一个大的考古学时空框架。从历史学阐释来讲,大家可能注意到了,我们正在逐渐放弃奴隶社会、封建社会的这样一些概念。比如像封建社会这样的概念,完全是误译和误用,完全不符合中国的历史实际。如果说中国有过封建时代的话,那么它应该指的是秦汉帝国之前西周王朝“封邦建国”的那个时代,它是一种政治的分权化,而不是后来大一统的、郡县制的、中央集权的东西。中国可能出现过奴隶,但是没有什么证据能证明当时存在过一个叫奴隶制的时代。在中国国家博物馆“古代中国陈列”中,开宗明义就说我们已经放弃了这套话语系统,但是在该馆对面的“复兴之路”那个展览上,半封建半殖民地社会这样的说法还有,这实际上也是社会进步比较大的一个表现。我们倾向于用社会发展、用社会组织形态来划分大的时代,邦国时代就是没有中心的多元化时代,王国时代就是有中心的多元化时代。那个时候,比如说二里头出现了,商王朝出现了,顶多是盟主,而不具有像后来帝国郡县制那样绝对的行政统驭权。等到了帝国时代,那就是一统、一体化,基本上是这样三个大的阶段。

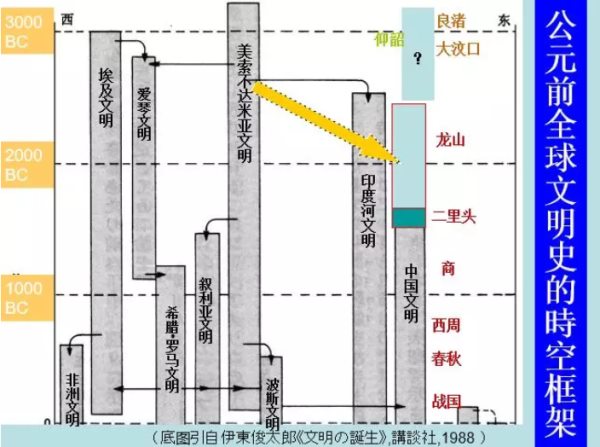

要谈中国问题,中国是不能自外于世界的,在古代也是这样。我们借用日本学者的一张图(图3),目前我们国内还很少有人在全球文明史的视野中来考虑古代中国的问题。所以现在看来,在新中国成立后的前三十年,中国不光是在政治和经济上,跟后三十年有比较大的变化,受社会思潮的影响,在学术界我们也有一段相对封闭的状态。到现在为止,尽管我们改革开放也很长时间了,这个影响还不能说一点都没有。如果我们放眼全球的话,日本学者八十年代初的时候,只把中国文明放到殷墟时期,或者再早一点,相当于郑州商城二里岗这个时期,我们给它加上了二里头,前面还有龙山,再往前还有大汶口、良渚、仰韶这样的文化。五千年前是不是出现了国家这样的政治实体,这还有待于探索;我们五千年的文明是不是出自于大范围的人群认同和悠久的文化传统,都有待于进一步探索。可以做一个比较,像中国文明不是出现得很早,受没受过外来的影响,这个话题在前三十年有些是不能谈的。如果是我们中华人民共和国境内的都好说,我们是兄弟姐妹互相来往;如果是外来的,我们就得考虑一下,我们就有所忌惮。甚至前苏联学者写的关于中国文明起源问题的书,也是被我们作为批判材料翻译过来的。相比之下现在的学术环境是大大地好转了。在这样的情况下,我们应该特别注重中国文明在整个全球文明史范围内,它究竟处于一个什么样的位置。我们最先翻译的著名学者布鲁斯·崔格尔的书是2003年的,这已经是十几年以前的事情了,但对于中国读者还是比较新的。我们看,他在测年上,比我们现在的最新成果已偏旧。所以中国学者是完全可以参与到全球文明史的建构里边去的,在这之前我们的工作做得远远不够,因为我们要把汉语转换为能进入英文世界的东西,此前张光直先生,大家知道做了大量的此类工作,现在我们还在继续做。

图3 公元前全球文明史的時空框架

实际上,这张图我想是可以表现我个人的古史观或者是文明观的,就是中国是不能做无限制的上溯的,就跟刚才讲的一样,一个事物总是有其发生、发展、演变的历史。我们说的国家这种社会复杂化的产物早就有了,在中国之前,从文献中看就是“禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国”,就是大禹会诸侯那个时候已经有一万个国家,当然这是虚数,那个时候就是万邦林立、万国林立这样一种情形,我们把它称为前中国时代。那个时候还没有一个大禹出来治水,这只是象征,但从那个时候开始有社会整合了。现在的中华人民共和国的版图面积跟现在的欧洲差不多,而当时的政治态势跟现在的欧洲几乎也是一样的,那就是邦国林立,而不是说有一个大的政治实体。最初的时候,从东到西有多个区域性的文化或者是文明出现了。那个时候东亚各地居民特别爱玉,玉石加工特别发达,最初就是利用物理变化把玉石做成人工制品。后来青铜产生了,但青铜是怎么来的还有争议,越来越多的证据表明,东亚大陆的青铜技术应该是引进的,是受外界影响出来的。青铜出来之后,就导致整个东亚大陆面貌的改变。大体上在距今四千年前后,有一个大的断裂,从那儿开始,像二里头、二里岗、殷墟文化就是所谓的夏商文化,这样大的中原文明出现了。我现在是二里头考古队的队长,二里头这个遗址既不是最大的,也不是最早的,但它是整个东亚大陆人类群团从多元走向一体,从满天星斗变成月明星稀的这么一个节点,而青铜在其中起到了极大的作用。

所以我们有一个概念就是China before China,如果说二里头是最早的中国的话,那在二里头之前没有哪一个政治实体可以称为中国,因为基本上都是没有突破具体地理的单元,比如一条河流、一个盆地,没有突破这样的框架。龙山时代就是这种状态。如果分区的话,黄河流域和长江流域比底格里斯河和幼发拉底河的两河流域要大得多,考古学家称之为东亚“大两河流域”,就是这样邦国林立的一个态势。

3

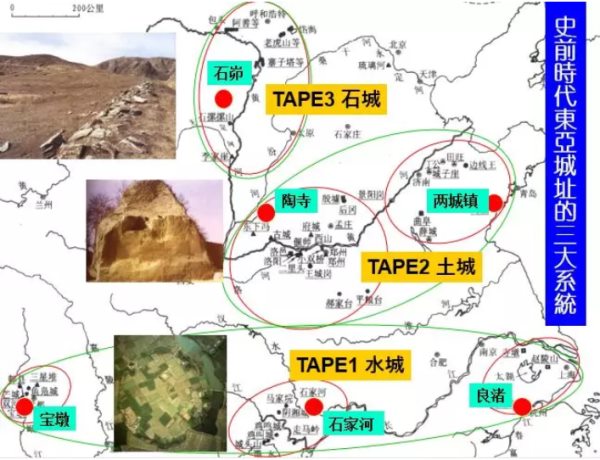

我的一个专攻方向是城市考古。中国是个多灾多难的国家、多灾多难的民族,现在给大家的感觉都是无邑不城,到处都是城址。古城的城墙都有封闭式的堡垒,用于防御,最初就是因地制宜。大家有来自江南水乡的,我们看第一种城址类型水城,那就是长江流域,以环壕为主,城墙就是这种堆筑的。在黄河流域、黄土地带,大家知道直立的这种黄土特别发达,特别适合于版筑,现在山东、河南这边做蔬菜大棚,都是夹两个板,然后把土放进去往上夯,这可以说是土城。再往北,我们看看河套一带、内蒙古中南部那一带,石头特别多,就出现了石城,这些都是因地制宜的产物。这些红点(图4)画的都是当时那些邦国的中心所在地。

图4 史前时代东亚城址的三大系統

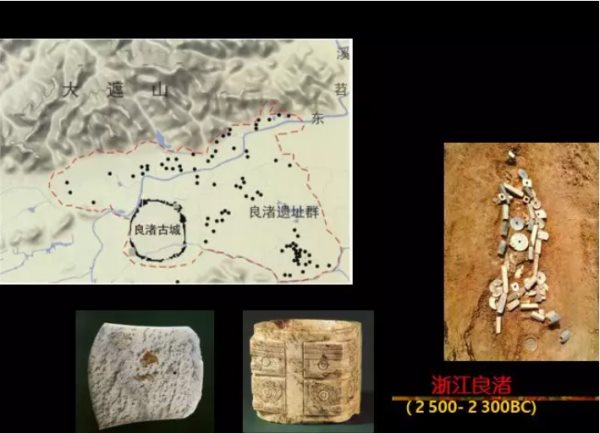

第一种城址类型以良渚文化为例,良渚位于现在的浙江省杭州一带,比二里头早,约公元前3300年到2300年以前,一个高度发达的政治实体发展起来了,用玉的文化和技术非常发达,这就是我说的前中国时代满天星斗中最亮的群星里的一颗,良渚文化有专门的贵族坟山,里面的玉器是非常精美的。(图5)

图5 良渚文化贵族的坟山和玉器

第二种城址类型以山西陶寺为例,黄土版筑的城墙。这里边除了贵族大墓,就是陶器上的朱书文字,这也是最早的文字之一。中国古代礼乐文化盛行,那个大磬,虽然打制比较粗糙,但是它表明当时已经有乐器这样的东西了。这里出土的彩绘龙盘也比较有代表性,龙跟中国文化的关系是很密切的。

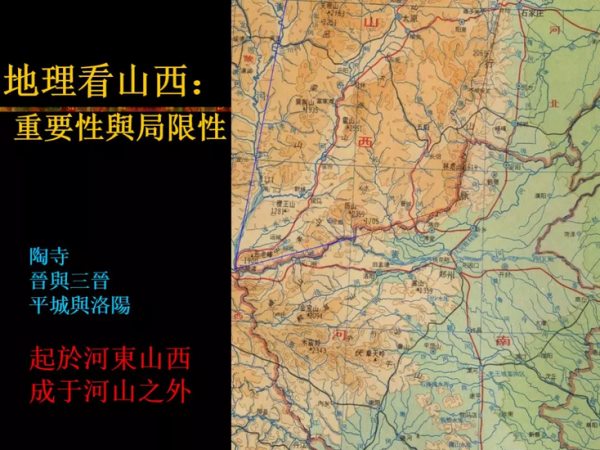

任何历史悲喜剧都是上演在地理这个大舞台上的。山西可以说是一块宝地,是许多文明的发源地,它处于“两山夹两河”的地理位置,在黄河以东、太行山以西,南边有中条山挡着。(图6)所以,其中很发达的东西走不出去。山西陶寺可谓“有大邑未成大国”,陶寺很大,也吸收了好多文化因素,但没有像后来的中原王朝文明那样,向外做大范围的辐射。为什么呢?我们再往后看就很清楚了,比如说在西周时期,晋文化是西周文化的典范,但是它再兴盛也没有走出山西。不过到了战国时期三家分晋时,韩赵魏一旦分家之后,都把自己的都城从山西迁到了河南或河北,从而成就了战国七雄的霸业。我们继续往后看,北魏拓拔鲜卑少数民族是从东北起家的,先是把都城放在大同,但后来孝文帝改革,逼着这些贵族迁到了洛阳,随后成就了统一北半个中国的霸业。这里讲个小插曲,我到山西去,给大家讲最早的中国,但要是光夸河南,怕山西的朋友不高兴,我就说我得有个开场白,得跟山西父老乡亲说清楚为什么是这样,但他们说“不要紧许老师,我们再给你加上两个例子,李唐起兵于太原,在哪儿成就的盛唐霸业?阎锡山模范省长到底还是敌不过蒋公,是吧?”所以说,地理位置是太重要了,一方水土养一方人。我一直在想,我们生活的土地,许多许多文明进程,包括现在、未来,都受制于这个地形大势、地理空间,这有很重要的影响,甚至这就是我们的宿命,我们可以这样看问题。

图6 地理看山西:重要性与局限性

第三种城址类型是石城,以神木石峁为例,在陕北离内蒙古沙漠地区很近的地方,几乎是不毛之地,居然还有史前时期最大的城址出现,是用石头砌成的。大家看这些人物的雕像(图7)有点“非我族类”的感觉。神木石峁的发现有什么重要地位呢?有些学者说它可能是黄帝的遗存,但是重要性并不在这里。当然,黄帝是土生土长的中国人吗?这也是个问题。黄帝号称轩辕氏,最拿手的是“以师兵为营卫”,善用兵车,而车完全是外来的。在青铜时代及之前,在五百年前的大航海时代之前,西北地区才是中国改革开放的前沿阵地,等于说陕北的重要性就在于它是连接欧亚大陆内陆和中原地区的一个纽带和桥梁,这样一看就明白了。

最后发展出来的是中原文明,那么中原一开始就很“高大上”吗?实际上不是,历史文化都有发展的区域不平衡性,据考古学的观察,最初还是“东方先亮”,就跟现在一样,有比较大的文化上的差异。那么中原与其说是一个地理的概念,不如说是一个人文的概念,一定得是文明碰撞、群雄逐鹿,才有了中原文化大发展的际遇。

图7 神木石峁(mǎo)遗址

美国著名汉学家吉德炜教授曾提出过“东部沿海文化因素在后来中原青铜时代文明中是第一位的”这样一个论断。他对中国区域间的文化交流给予了极大关注,并敏锐地注意到公元前3000年前东部沿海的文化因素开始浸入中国北部和西北部。就区域文化而言,我们是带着情感来做学术上的寻根问祖的,全国各地的人,也都对自己所在的乡土有一种自豪感。这样就使得我们国内的优秀学者在论述几千年文化发展的时候,都会尽量淡化各地历史文化发展的不平衡性,一般说各地各有特色,相互交流、共同进步,这样大家都能接受。相反,如果你说这个区域很先进,那个区域很落后,这会引起某些地方学者的不适,这一点非常有意思,他很自然地就把自己跟他的祖先联系在一起了。但是“他山之石,可以攻玉”,我们看吉德炜教授,作为一个国外学者,他的有关分析非常高明和客观。在前殷墟时代,我们可以说不清楚二里头究竟是夏还是商,说不清夏商是怎么回事,那是狭义史学范畴的问题。但是吉德炜教授通过对史前的、生活在东亚大陆人群的研究,勾画出了它们的文化特质,他把华东、华西划分成两大群团。比如说,中西部地区,从彩陶一直到兰州拉面、山西刀削面,都是用大碗来盛,甚至带破碴的那种大碗,吃完面再喝汤,一器多用,这样的风格一直延续到现在。与此形成对比的是,东南沿海地区,做的东西注重棱角,像这种三足器,这些器物一定是先分头做,然后组合起来的。吉德炜教授从器物的组合来推想当时人们思维的复杂化,推想当时的制作是需要有一定的组织与管理,从而可能会导致思维的复杂化,甚至这种合作会导致语言的复杂化。而这种思维和语言方面的复杂化,使得整个东部的中国人在最初的时候是走在前列的,然后大家逐鹿中原,到最后才导致一个更高的文明实体出现。

说到中国的饮食习惯,南北方的主食完全不同、生活习俗完全不同,但是后来由于文字和整个政治架构的因素,被融合在了一起,这其中也有不少问题有待于探究。

考古学者观察到的现象是,在所谓的夏王朝初期,还是一片逐鹿中原的景象。夏王朝一般认为始于公元前21世纪,夏商周断代工程给的年表是公元前2070年,这是一个大致的数据。但是在此前的几百年,一直到所谓的夏王朝早期,各地的文化势力纷纷向中原地区渗透。从二里头出土的东西我们就能看出,有来自山西的、来自湖北的、来自山东的……大家都到这个地方来逐鹿中原,究竟是为了什么呢?这还有待于进一步探究。但至少是在现象上,我们能看出来,那个时候还没有出现一个能被称为王朝的强大的中心。打了几百年,到最后在二里头崛起的前夜,我们看到这些城址林立的小国,他们相隔也就是三十多公里,相当于我们内地的县城与县城之间的距离。无论在山东还是在河南,这些人口相对密集的城址,对资源的利用还是各自为政,甚至还处于相互对立的状态,我们还看不到明确的王朝气象。到二里头文化之前,一个更大的聚落崛起了,这就是新砦大邑,我们感觉有点社会整合的态势。这样一来,跟历史文献相关联,如果做文献本位的考虑话,