今年6月是

第22个全国“安全生产月”

主题是“人人讲安全 个个会应急”

国务院安委会办公室

应急管理部关于印发的

《2023年全国“安全生产月”活动方案》要求——

各地区、各有关部门和单位

要广泛深入开展

应急科普“五个一”宣传活动:

@学校师生

阅读一本安全应急科普读本,

自护自救有方

@每个人

开展一次家庭安全隐患排查,

守护亲人平安

@村干部

组织一次农机安全技能培训,

保护致富成果

@社区工作者

进行一次电动车充电安全自查,

防范小区“杀手”

@企业职工

绘制一张逃生路线图,

摸清求生通道

《2023年全国“安全生产月”活动方案》要求——

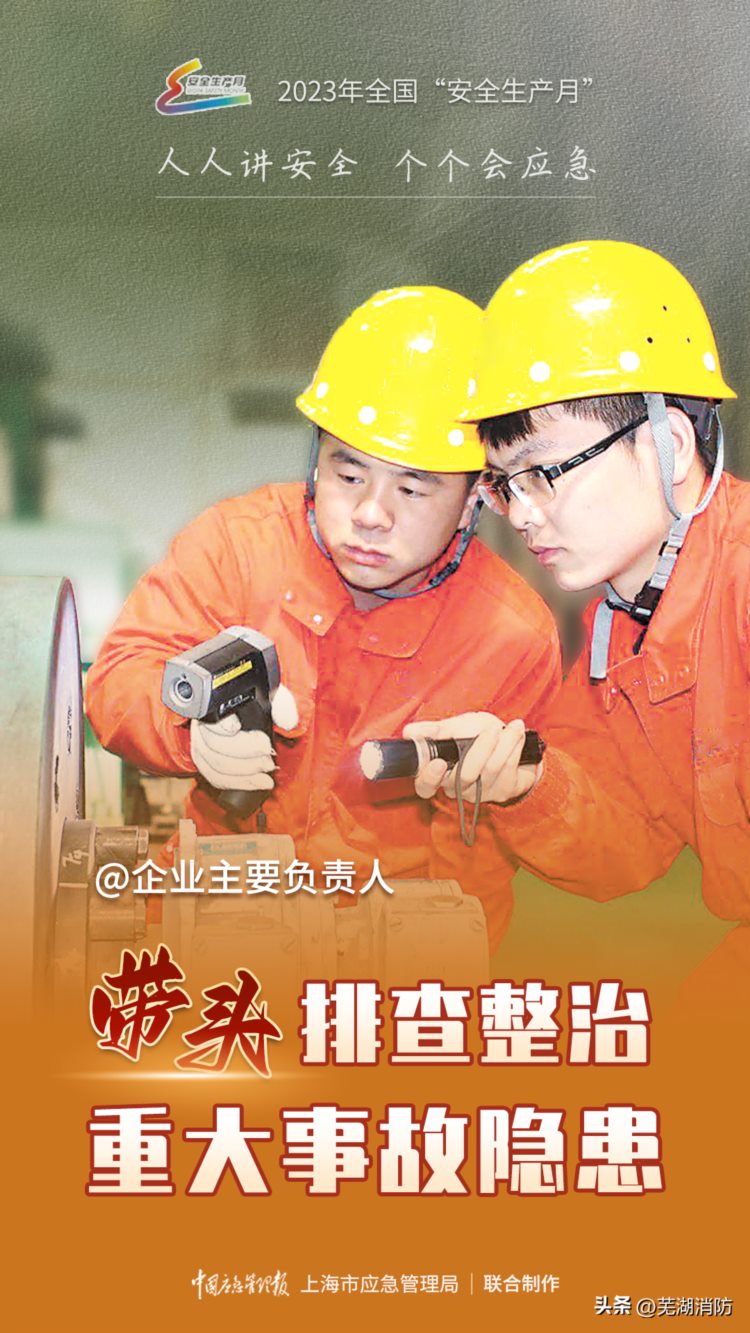

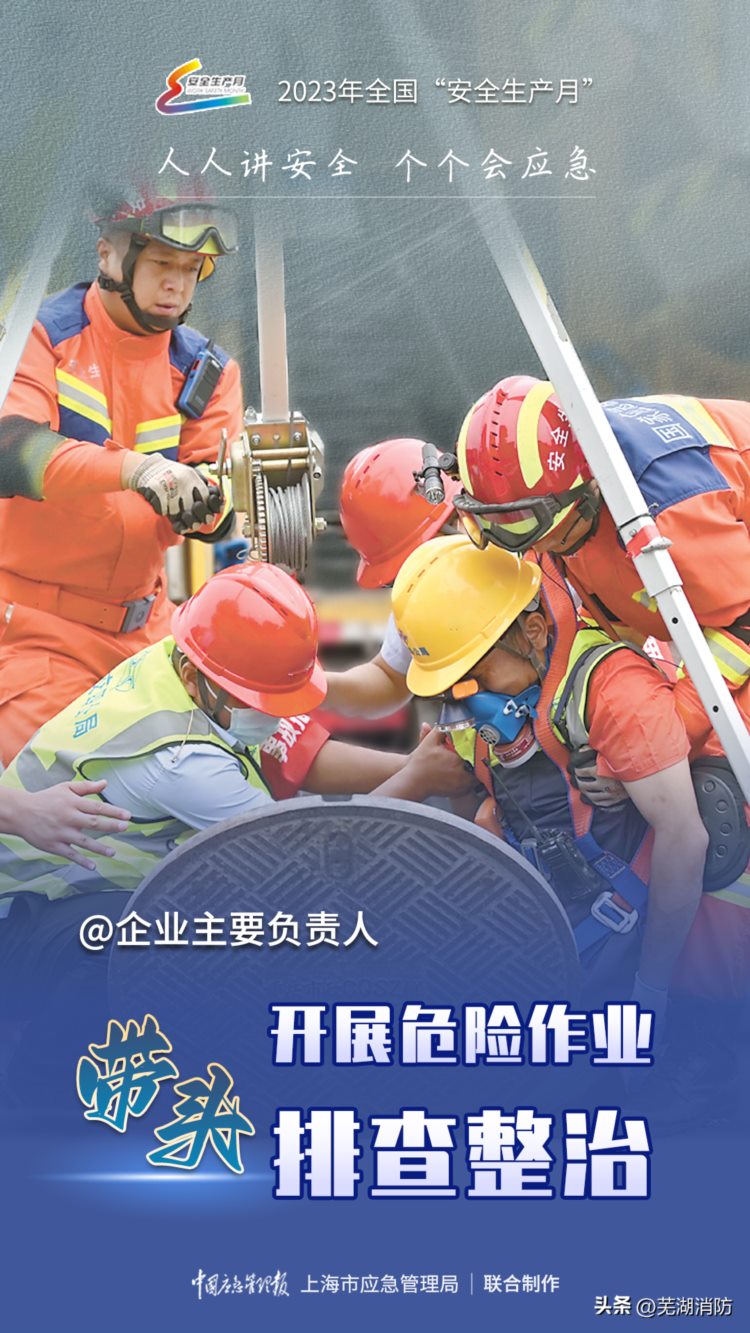

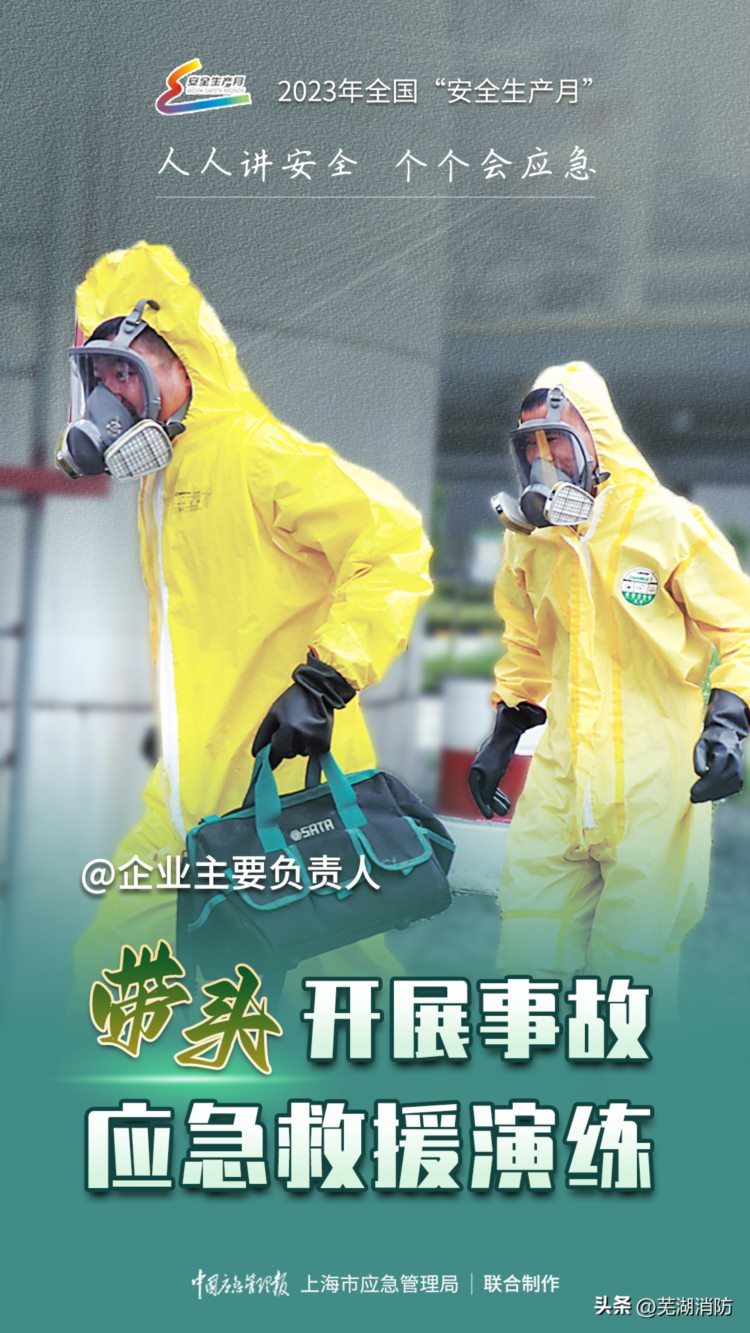

要推动企业主要负责人“五带头”

人人讲安全

个个会应急

科普大礼包助你一臂之力

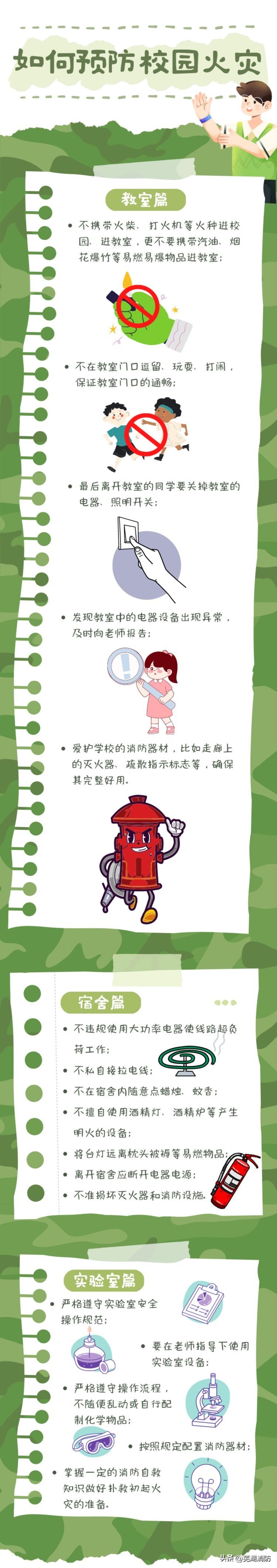

@学校师生

校园安全知识

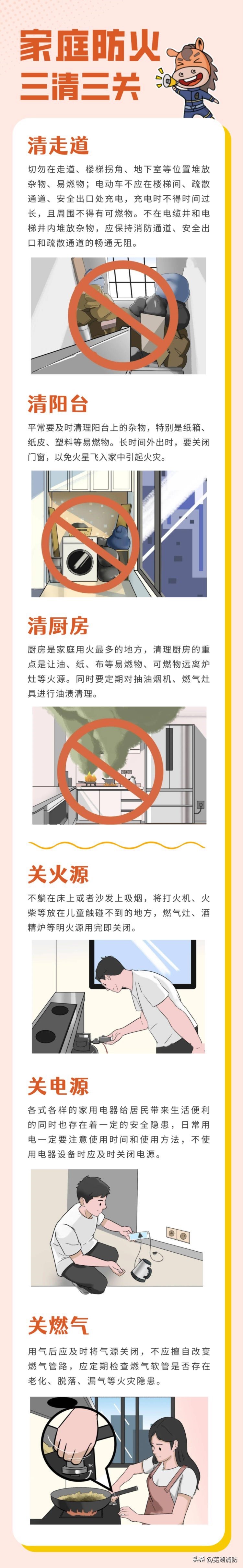

@每个人

家庭防火隐患排查

@社区工作者

电动车安全指南

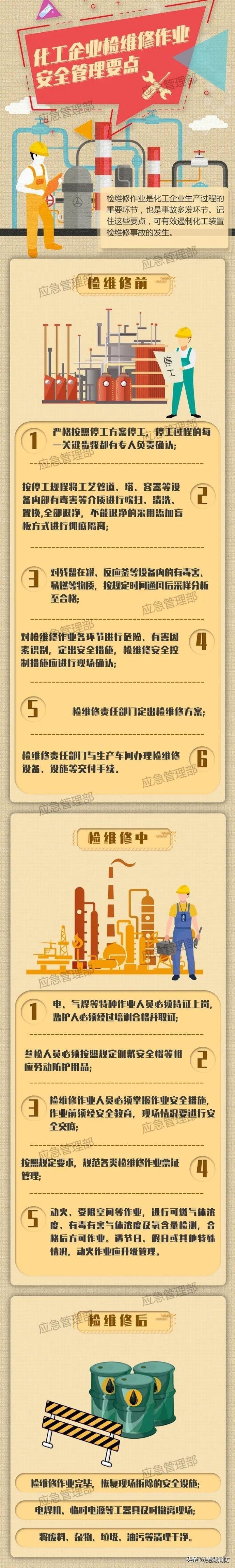

@企业员工

学习安全生产知识

谨防安全生产事故

企业检维修安全管理要点

危险作业注意事项

高处坠落

高处坠落

高处坠落又叫高空坠落,指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。

高处作业事故的预防措施

物体打击

物体打击

物体打击是指失控的物体在惯性力或重力等其他外力的作用下产生运动,打击人体而造成人身伤亡事故。

物体打击事故的预防措施

触电

触电

触电是指当人与电有直接接触时,感受到疼痛或甚至受到伤害的意外事故。

触电事故的预防措施

机械伤害

机械伤害

机械性伤害主要指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。

机械伤害事故的预防措施

坍塌

坍塌

坍塌指物体在外力或重力作用下,超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的伤害、伤亡事故。

坍塌事故的预防措施

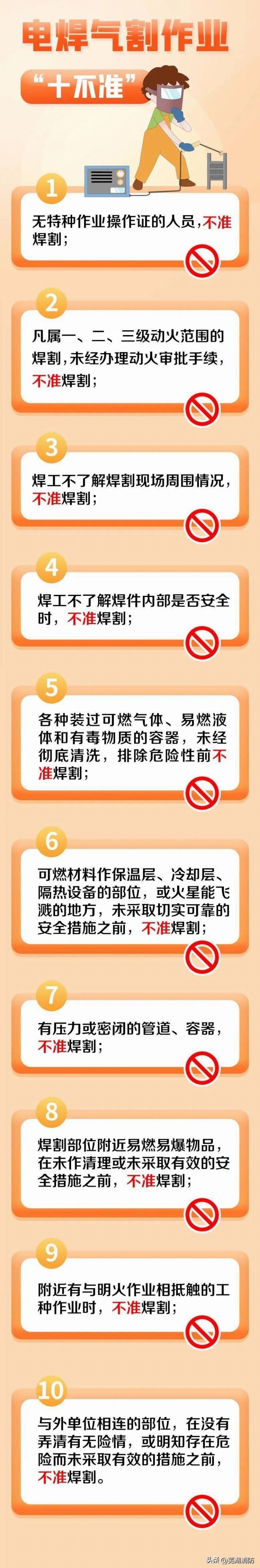

电焊气割“十不准”

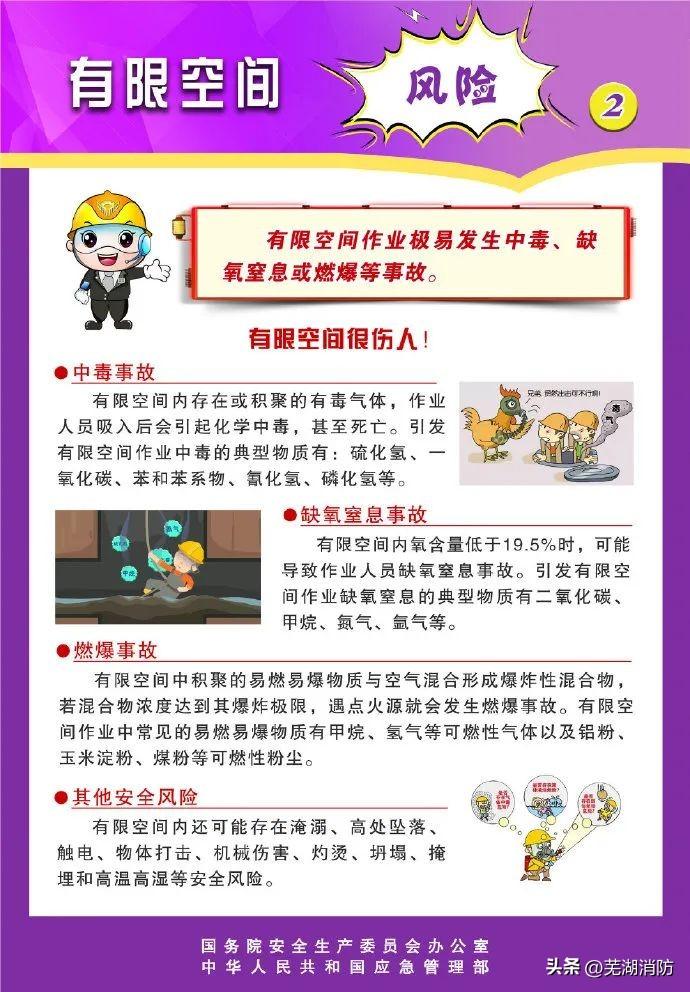

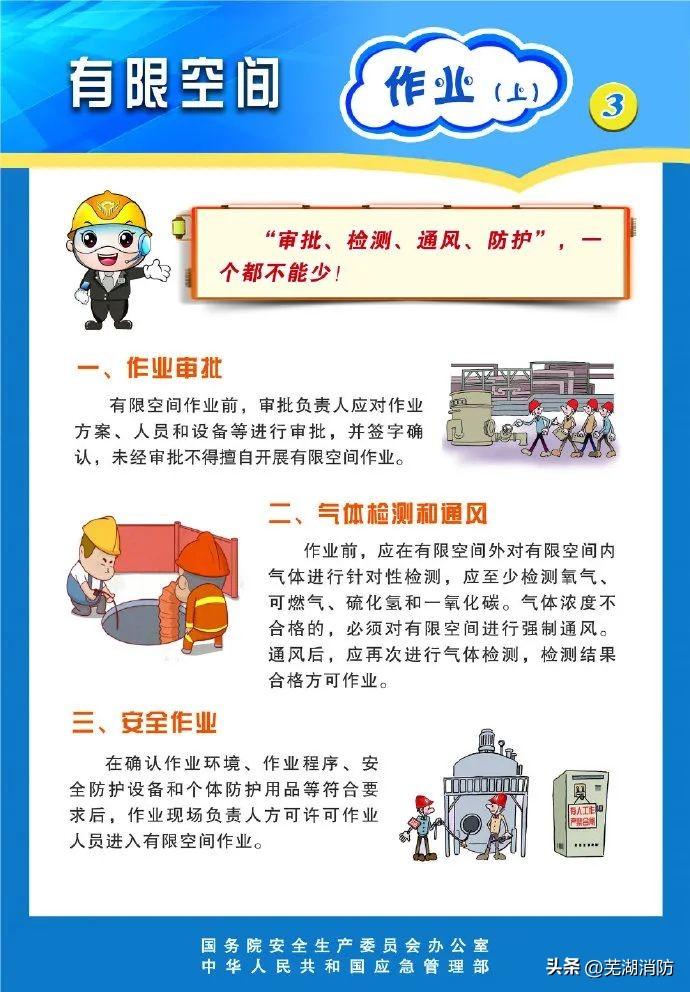

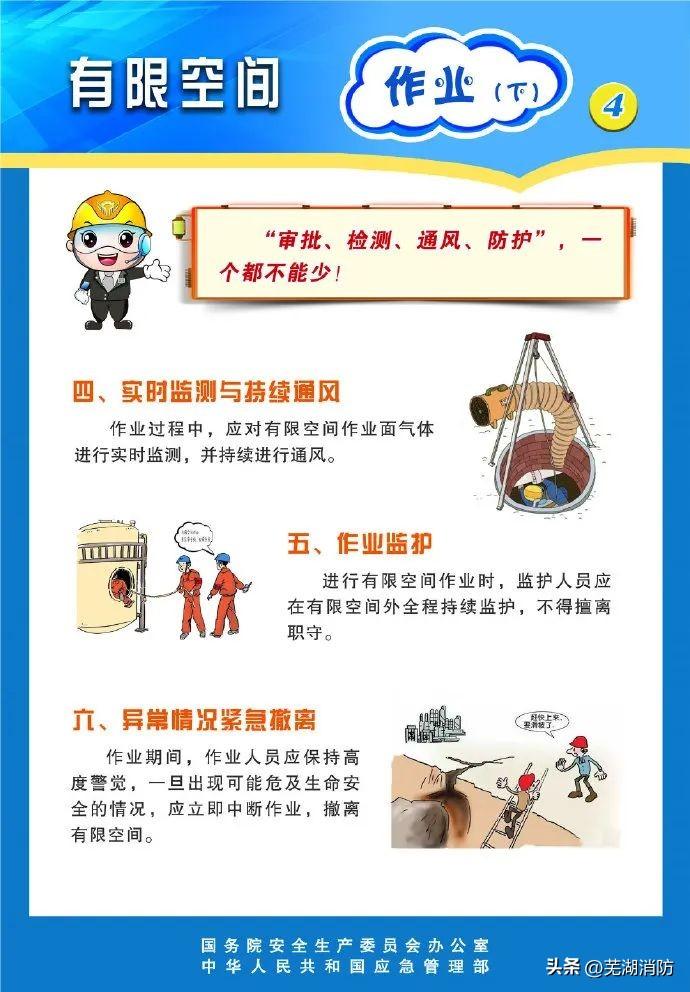

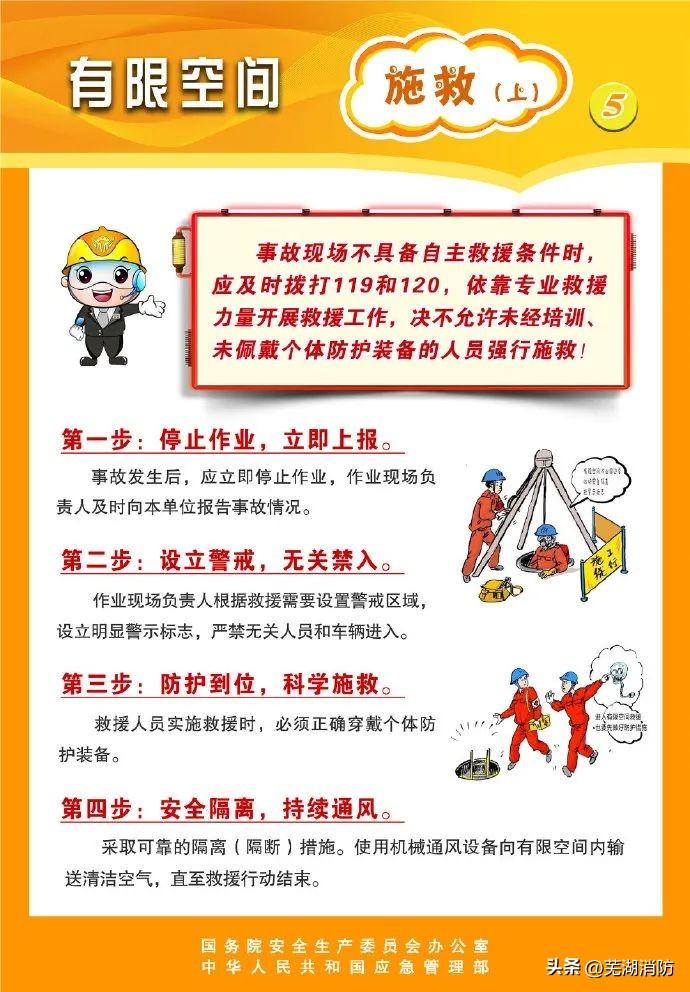

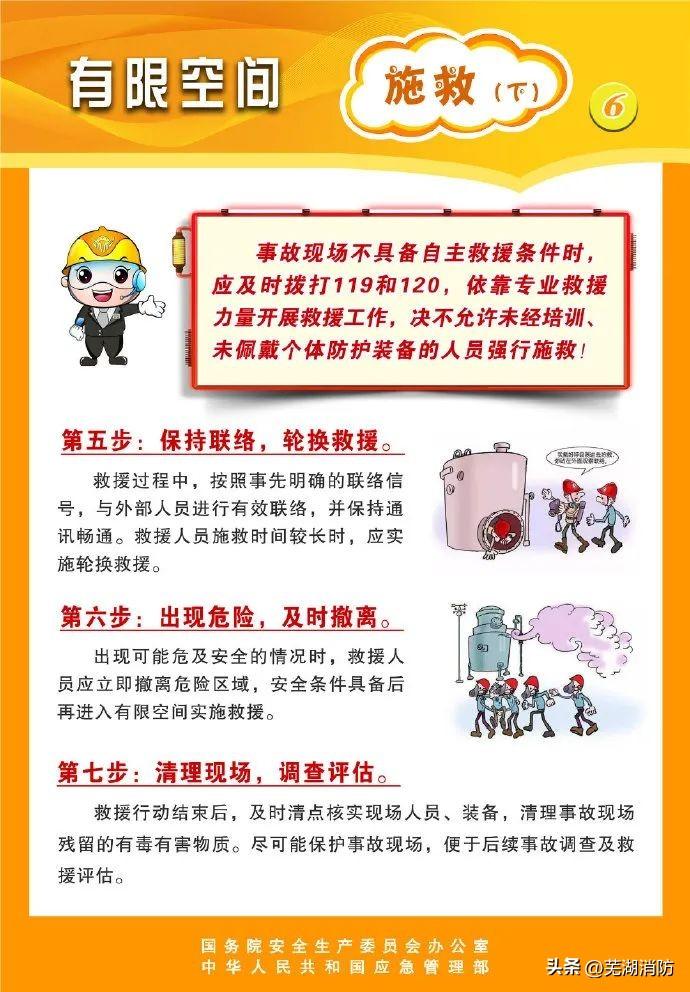

有限空间作业注意事项

@企业主要负责人

如何带头

请牢记以下事项

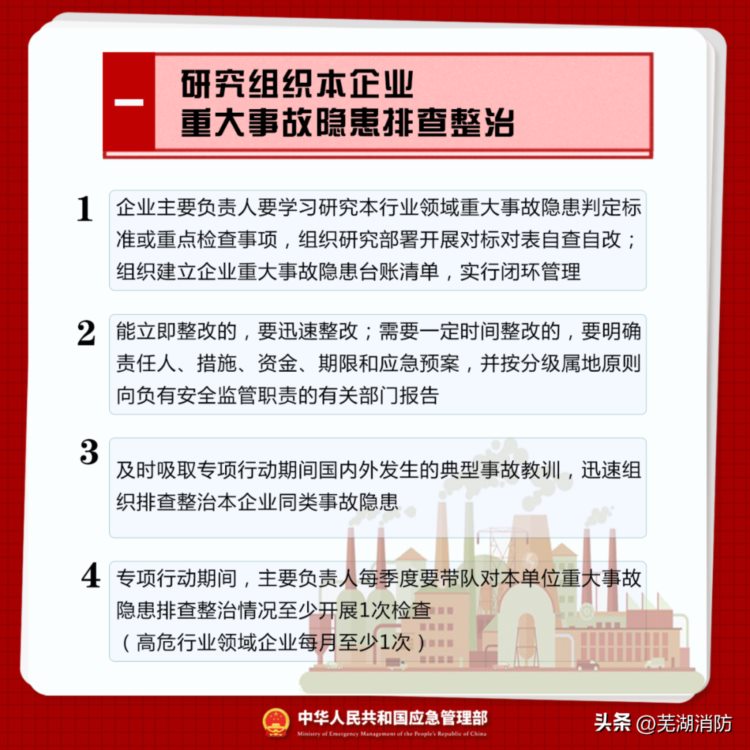

如何开展隐患排查治理

这八步请收好

第一步:建立事故隐患排查治理责任制

1. 定岗位、定人员

2. 定安全责任

3. 定责任考核

第二步:建立事故隐患排查治理规章制度

1. 策划制度框架时,至少包括以下要素:适用范围、安全职责、管理要求、记录表单。

2. 策划制度内容时,依据如下:

(1)现行的法律法规、政府文件、相关技术标准和规范等;

(2)上级单位的通知文件、安全管理制度;

(3)本单位生产经营范围、特点、危险程度、工作性质及具体工作内容。

3. 编制制度内容时,至少包括以下主要内容:

规定组织实施的部门及职责分工,排查范围、内容、方法和周期,事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案等要求。

第三步:风险识别和事故隐患排查重点部位的确定

1. 在风险辨识、评价基础上,通常将风险等级较高的部位确定为事故隐患排查重点部位。

2. 按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),判定为重大危险源的部位,确定为事故隐患排查重点部位。

3. 建立事故隐患排查重点部位台账,经主要负责人批准。

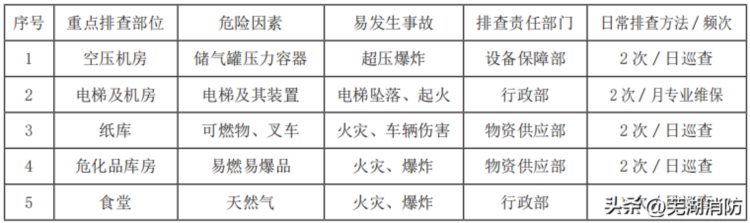

示例:事故隐患排查重点部位台账(格式)

第四步:事故隐患判定标准和常态化的事故隐患排查

1. 事故隐患判定标准

(1)事故隐患判定标准包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。

(2)可参考属地重点行业生产安全事故隐患目录。

(3)没有生产安全事故隐患目录的,参考本行业的安全生产等级评定技术规范。

2. 常态化的事故隐患排查

(1)为便于基层人员排查并判定隐患,可编制重点部位事故隐患排查表。

(2)排查形式和频次:

单位级综合安全检查,每半年不少于1次;

部门级综合排查,每季度不少于1次;

专项安全检查,每半年不少于1次;

季节性和节假日安全检查;

班组长和安全员检查,每周至少1次;

专业技术和管理人员日常检查;

作业岗位人员班前、班中、班后隐患排查。

(3)填写安全检查记录表和隐患整改通知单。

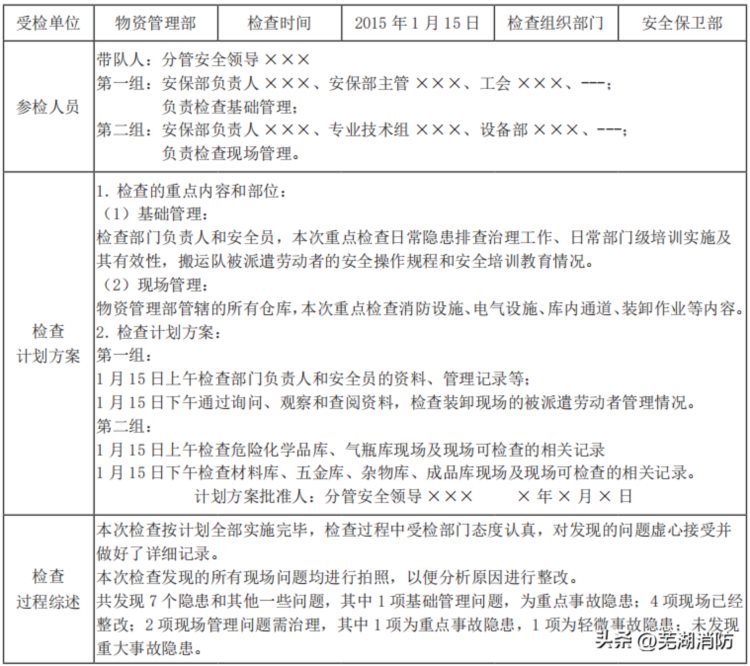

示例:安全检查记录表(格式)

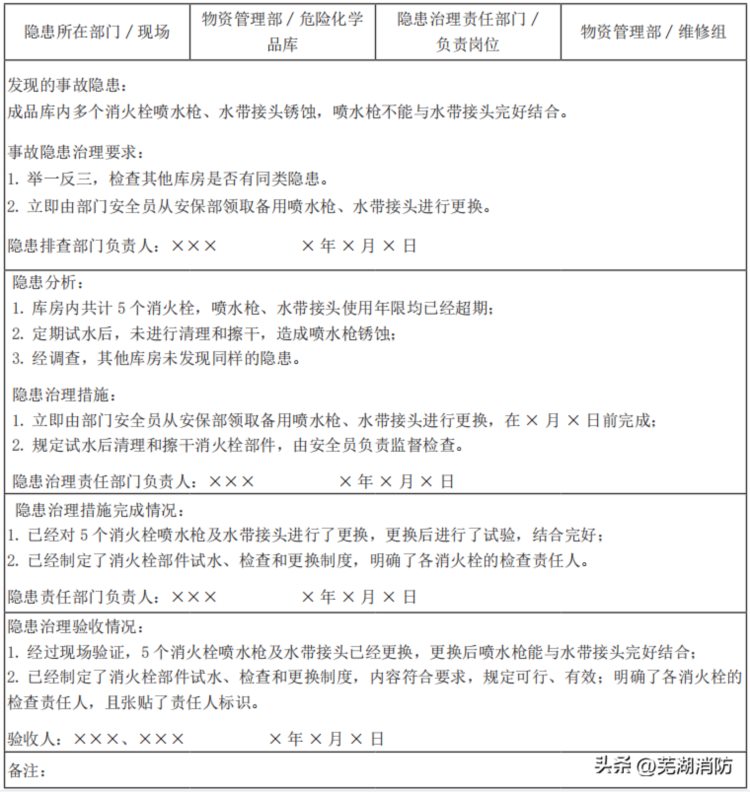

示例:事故隐患治理通知单(格式)

第五步:事故隐患分类、分级和公示、上报

1. 事故隐患分类方法

(1)事故隐患按治理责任:如事故隐患责任部门。

(2)事故隐患按发生频次:初次发生和重复发生。

(3)事故隐患按专业特性。

2. 事故隐患分级方法

(1)可分为一般事故隐患和重大事故隐患,也可将一般事故隐患再进行细分。

(2)重大事故隐患参考相关重大事故隐患判定标准。如《煤矿重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第4号)、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》等。

3. 事故隐患公示

(1)公示频次:至少每月一次。

(2)公示方式:公告栏、信息化平台、事故隐患通报、微信群、会议、班组活动等。

(3)公示内容:包括事故隐患所在部门 / 部位、治理责任部门和治理完成情况等。

(4)对无法及时消除的事故隐患,应当在事故隐患所在位置或场所设立警示标志,及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施及应急措施。

4. 事故隐患上报

有下列情况之一的,生产经营单位应及时向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告:

(1)事故隐患无法及时消除并可能危及公共安全的;

(2)非本单位原因造成或者可能造成事故隐患的。

报告的内容应当包括事故隐患的现状、形成原因、危害后果和影响范围等情况。