大家好,我是身身君。

在去年第二届星空艺术节上,我们展映了由歌德学院引荐的剧目《无可沉默》,带来一场不同残障群体之间关于语言、沟通和“障碍”的对话。今年,星空艺术节与北京德国文化中心·歌德学院(中国)继续合作,即将于7月的两个周六,进行“城市行动与纪录剧场”专题放映,三部来自德国的优秀纪录剧场的影像将会在歌德学院放映,并邀请其创作者与中国观众线上交流。

生活在城市里的人,有哪些共有的记忆?这些记忆是如何发生、沉淀与存在的?纪录剧场如何基于真实素材进行反思与再创作?或者说,剧场艺术这一形式如何与时代、与城市、与真实事件进行交映,作为思想与身体的在场行动?本次为大家推送李亦男老师的这篇《做有用的戏剧》,带大家认识德语国家的“戏剧构作”“应用戏剧学”和“纪录剧场”,综合呈现德国的“社会功用性的戏剧观”,也是对剧场艺术如何纪录与反思时代的一个侧面回答。

做有用的戏剧——

德语国家的“戏剧构作”与“应用戏剧学”

文/李亦男

中央戏剧学院戏剧文学系教授,博士生导师,戏剧策划与应用专业教研室主任

戏剧是否应该(或是否可以)有用? 这个眼下在中国戏剧界仍一直被争议的问题在德语国家似乎并不是什么问题。无论是德语国家的主流戏剧( 即“城市剧院 ”——— Stadttheater) 还是实验戏剧,都充满了反思、批判现实的精神与教化民众的社会责任感。在德国,脱离社会性“为艺术而艺术”的剧场作品或纯粹的商业戏剧都很少见。本文拟对德语国家特有的戏剧构作制度与应用戏剧学作简要介绍。

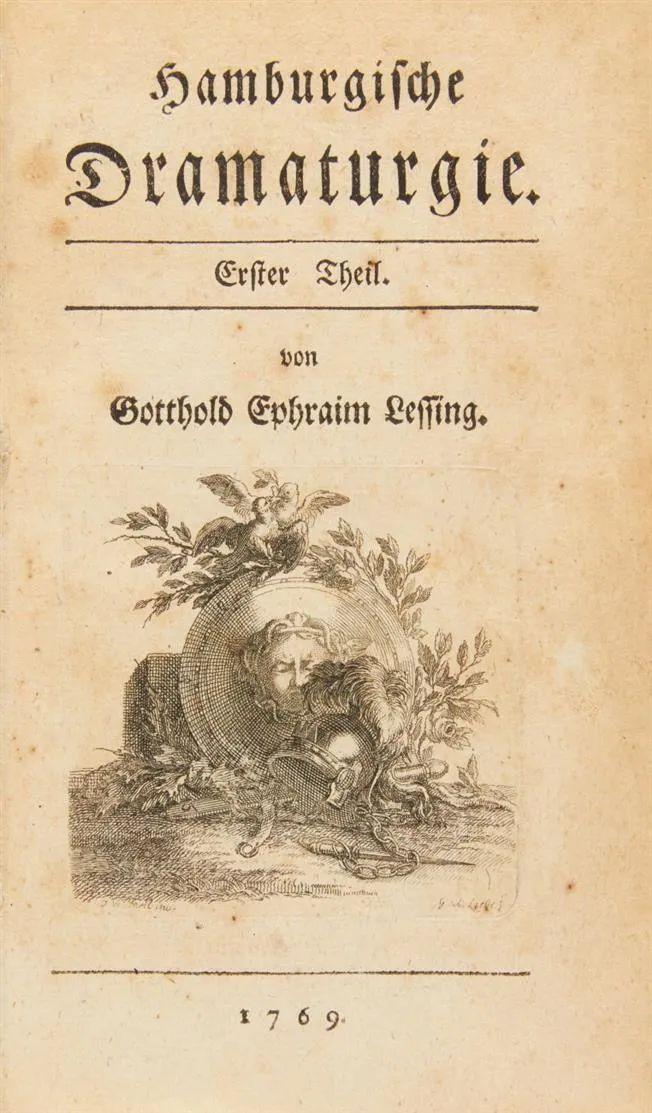

德国戏剧以理性、严肃为特点,充满了反思的政治性。这种特点首先由德语国家的戏剧发展史决定。今天德语国家的城市剧院制度是在18世纪奠基的。启蒙主义时代的戏剧观对于德语国家的舞台创作和剧院制度都产生了极其重要影响。莱辛把剧院看作是某种道德学校,认为通过戏剧可以鞭笞非人性和不公平的社会现象,改善社会关系,移风易俗(即进行“风俗”,die Sitten——“礼”的培养),从而有助于实现治国的人性化与理性化。[1]他的《汉堡剧评》成为了德国戏剧构作(die Dramaturgie)理论的开山之作。而席勒则就把剧院看作为一种“道德机关”(Schaubühne als moralischer Anstalt),认为戏剧是启蒙民众的工具,是“人之为人”的根本,有着不可估量的重要性,其效用甚至比道德舆论、国家法律发挥得更为持久。[2]18世纪以来,从毕希纳、克莱斯特、霍普特曼直到布莱希特等德国戏剧家都非常重视戏剧在政治、道德、教育等方面的社会功用。

《汉堡剧评 Hamburgische Dramaturgie》1769

德意志的这种强调其社会功用性的戏剧观传统一直延续到了当代。在《作为服务性组织的剧院》(1988 年)一书中,德国戏剧管理学家汉斯·约阿西姆·福克斯(Hans Joachim Fuchs)归纳出剧院的七大功用。他将戏剧的社会批判功用放在了第一位。[3] 福克斯列举了克劳斯·派曼(Claus·Peymann)、彼得·伊登(Peter·Iden)等剧场艺术家、戏剧批评家的观点,认为剧院始终应该站在社会生活、政治体制的对立面(die Gegenposition),及时反映社会问题,引发观众的反思,从而达到改造社会的目的。在论述剧院的其他功用(社会整合作用、未来指示作用、理想建构作用、日常生活补偿作用、传统保留作用等)时,福克斯所强调的也仍旧是戏剧的社会性功用。

在这种思想影响下,德语国家的“城市剧院”(Stadttheater)[4]是一种与医院、学校相仿的公共性机构,而并不是营利性组织。医院负责医治人的病痛,学校负责传授知识、培养技能,而城市剧院则应在人的精神建设中发挥重要功用。作为一种造福社会的功用性社会机构,城市剧院毫无愧色地享受着国家(州政府、市政府等)税收资金的雄厚支持。如素来享有盛名的巴伐利亚国家话剧院(Bayerisches Staatsschauspiel),就直接隶属于巴伐利亚州政府。国家拨款占了该剧院经营、创作所需资金的百分之八十以上。剧院的固定员工与教育工作者和政府公务员享有相似的待遇和地位。[5]城市剧院的院长(der Intendant)是直接由当地政府指派的官员,全面负责剧院经营、艺术两方面的管理。实行和政府机关密切挂钩的院长制,正是德语国家戏剧一直强调戏剧教化功能的结果。和院长制相应的,是德语国家的戏剧季(die Theatersaison)制度。一个剧院的戏剧季一般从每年的9 月开始,到来年 7 月结束。在一个戏剧季开始前半年左右,整个戏剧季的主题、演出剧目、时间安排、票务情况就要确定下来。戏剧季主题的确定,常与社会热点问题相关。例如,慕尼黑室内剧院(Münchner Kammer-spiele)2008 /09年戏剧季就是以德国社会近年来日趋尖锐的外来移民问题为主题的。[6]剧院根据这个社会性主题选取相应剧目进行重新阐释与排演,以期引发观众对社会问题的思考与讨论。在戏剧季进行过程中,大、中型城市剧院实行的都是保留剧目制度(das Repertoiresystem),即事前规划上演剧目,协调排练与演出时间,以便在每晚轮流上演不同的剧目。德国戏剧界人士普遍认为,只有这样才能保证一个剧院演出剧目的丰富性,让来看戏的观众有充分的选择余地。

《共同基础 Common Ground》为2015年柏林戏剧节“最值得关注的十部作品”之一,以种族和移民话题为焦点,通过追溯了那片已消逝的国度——南斯拉夫的历史,探讨当下柏林城中战争移民后代的生活现状。该剧于2016年来到中国展出。

和上述制度相配套的,便是戏剧构作(die Dramaturgie)制度。鉴于 1960 年代以来德国城市剧院的以“导演剧场”(das Regietheater)为基础的普遍创作方针,“戏剧构作”一般指的是对古希腊戏剧直到今天的现成文本进行选择、加工、翻译和编排,也指以戏剧文本为基础的戏剧排演整体架构方式。在德语国家的大、中型剧院,一般设有专门的戏剧构作部,由三到四名有德语及其他民族语言文学学术背景的专职戏剧构作组成。[7]作为文学方面的专家,他们要和院长一起,讨论、制定演出季的主题,选择全年演出的剧目,推荐、指任导演,进入剧组,从最初筹划、选择演员、开始排练直到最后演出,让每个戏、每个环节都符合戏剧季的理念筹划,从而实现通过戏剧反思现实社会、教化民众的目的。[8]

在德语国家,拥有学术背景的戏剧构作在剧院一般拥有固定职位,而只有少数导演和剧院有长期工作合同,更多则签订比较灵活的合同,或为一个戏临时聘请。这就将个人风格较强、较多依赖感性进行创作的艺术家置于知识分子背景、较多依赖理性工作的戏剧构作的管辖之下。而戏剧批评界评定一位戏剧构作是否称职,看重的是作品的思想性与现实意义,也看重其为演出所编写的节目手册是否具有学术性,表达是否清晰、是否具有深度等等。这使得德语国家戏剧较少依赖艺术家的“灵感”、“本能”与“天才”。如果一个作品不能清楚地陈述其立意,会被视为戏剧构作与其他主创者的失职。可以说,戏剧构作的学术性使德语国家的城市剧院直接和思想界接轨,使戏剧及时参与了整个知识界对社会问题的讨论。戏剧构作是德语国家剧院创作出关注社会问题、引发观众深思与讨论的剧目的关键。这个受到重视的环节使艺术家的个性与感性受到集体与理性的约束,并使戏剧作品符合“文以载道”的理念。究其最终目的,就是为了让以公共税收支持的城市剧场具有功用性,承担起应有的社会责任。

从全社会总体角度来看,当今德语国家去剧院看戏的人口比例并不大。但即使平常不看戏的人群,往往也支持政府将税收的一部分用作剧院的经济支持。例如,据2002 年6 月的投票结果显示,53%的苏黎世公民支持市政府用税收资助苏黎世话剧院的决定。当时的苏黎世话剧院的院长、德国导演克里斯多夫·马尔塔勒(Christoph Marthaler)对这个结果感到非常惊讶:“让我们想想:只有7%的人去剧院看戏,却有 53%的人同意给剧院以资助。”这就是说:有很多人愿意出钱资助自己从不享用的公共设施。在研究了 1890 年至 1928 年间苏黎世话剧院开始接受政府资助的历史根源之后,戏剧学者克里斯多夫·克勒尔对这种现象给出了以下的解释:“作为一种公共财产,剧院具有很高的非使用价值(Nicht-Gebrauchswert),而这种价值得到了多数纳税人的尊重与珍惜。”[9](P. 217)而究其原因,克勒尔认为:“虽然苏黎世的城市剧院在1900 年以来飞速扩展的大众文化面前已经丧失了其文化垄断地位,但大众文化却为戏剧的政治话语提供了一个完美的对立面。”[9](P. 217)不少人既没有时间,也没有习惯去剧院看戏,但仍愿意政府拿出自己缴纳的税款支持剧院。对城市剧院的支持者而言,拥有一座一流的剧院也是一座城市整体文化水平的标志,而这即便对那些从不光顾剧院的城市公民而言也是有用处的。

至少从70 年代末80 年代初开始,不少德语国家的左翼艺术家与知识分子对大量依靠国家税收支持的城市剧院传统体系提出了质疑。他们认为,城市剧院的受众过于狭窄,只为少数知识分子与有产者提供所谓的“高雅消费”。和莱辛、席勒等德语国家戏剧构作开创者的愿望正相反,现在的城市剧院早已变得高高在上,不接地气。更为重要的是:假使剧场和政府结合为一体,成为权力制度的一部分,就不能完成站在日常政治的对立面,映射、批判现实的任务。《跟随》(Folge)网络杂志的主编福乐克·林兹(Frerk Lintz)就曾经说过:“我不是戏剧爱好者。看了太多跟我的现实毫无关系的东西,跟我无话可说的东西。”[10]城市剧院的批评者认为,戏剧创作应该独立于主流意识形态和国家体制。戏剧人只有站在独立的地位,才能对社会问题进行有效的讨论与批评。

安德烈·维尔特(Andrzej Wirth)

1982 年,戏剧批评家安德烈·维尔特(Andrzej Wirth)创办的吉森大学应用戏剧学院 ( das Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig Universität Gieẞen)就是在这样的讨论背景下产生的。剧场艺术理论家汉斯·蒂斯·雷曼(Hans-Thies Lehmann)评价说:“维尔特反对大学中的等级制度,他桀骜不驯、勇于革新的独特个性对这个学院的发展走向起到了决定性的作用。”[11]雷曼的加盟,尤其是他《后戏剧剧场》这本重要理论著作的成书则为该学院明确了发展方向,也为学生的戏剧创作实践提供了坚实的理论基础。

之所以叫“应用戏剧学”(Angewandte Theaterwissenschaft),指打破主流城市剧院的职业分界和创作方法,将戏剧学及其他相关学科的理论直接投入创作实践,探索剧场创作的新形式。上世纪90 年代,维尔特和雷曼邀请大批富于创新实验精神的剧场艺术家担任吉森大学应用戏剧学院的客座教授,带领学生做戏剧实践工作坊。这些艺术家有:玛丽亚娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)、尤季诺·巴尔巴(Eugenio Barba)、海纳·穆勒(Heiner Müller)、理查德·谢克纳(Richard Schechner)、乔治·塔布里(George Tabori)、罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)等。他们和吉森的学生一起打破了城市剧院的传统工作方式,不再以选择、排演现成剧本为创作起点,而采取全新的戏剧构作方法,把雷曼的后戏剧剧场理论直接运用到艺术创作中去。他们有意识地反抗、批判只为社会上层服务的城市剧院体系,积极探讨关乎广大民众,直接碰触社会现实的话题。吉森的教学不拘泥于现有的戏剧制度,着重培养学生创作的独立性和开创性。“吉森的教学实验是非常成功的,因为我们引进了新的理论,革新了关于戏剧的概念。雷内·珀雷施(Rene Pollesch)在访谈中说:‘维尔特和雷曼在当时做得很好,他们没有教我们怎么才能在常规剧院中迅速成功,而要我们扪心自问:看己到底要说什么,如何用艺术手段说话,进行自我探索。’”[12]

尤季诺·巴尔巴(Eugenio Barba)在挪威欧丁剧场(Odin Teatret) 的实验性戏剧表演

海纳·穆勒(Heiner Müller) 代表作 《水泥 Zement》1973

通过对城市剧院常规戏剧构作方式的有意识反抗,吉森大学应用戏剧学院在实现戏剧创作的社会功用性上迈出了新的、大胆的一步。他们拒绝为所谓“高尚阶层”提供幻觉式舞台再现,提供扣人心弦的情节、悬念和故事。他们认为,剧场不应提供幻觉,不应是消费场所,而应通过和现实的直接联系引发观众的反思与讨论。这与布莱希特的教育剧理想有所关联。“在 1990 年代,吉森的学科有一个清楚的特点:那就是拒绝城市剧院系统及其等级与经济体系。每种将心理现实主义奉为圭臬的剧场都被投以怀疑的眼光。在吉森,戏剧(Drama)、心理现实主义或技艺高超的再现式表演(die virtuose Darstellung)从不位于中心,我们关注的是那些向形式和感知敞开新问题的剧场。”[13](P. 15)吉森的教学实验者认为,戏剧“经典”文本已经成为维护固化的社会等级制度的帮凶。而不假思索地采取心理现实主义方式进行创作,则是为娱乐消费服务的。传统的戏剧教学直接为墨守成规、与社会现实脱节的城市剧院体系提供一颗颗“螺丝钉”:“要么注重学术性,在大学学习戏剧学;要么在戏剧学院学习某种以实践为目的的职业:表演、导演、舞美、戏剧构作或剧本创作。”[14]而“应用戏剧学的学习有意识地打破这种职业划分,同时用戏剧理论审视实践,也以实践检验戏剧理论。通过这种方式,新的道路敞开了,在为剧场特定职业所作的培训与纯学术之外,探索着新的可能性。这个学院拒绝将现有的戏剧创作与学术理念投入实践。相反,通过把戏剧实践和理论化的戏剧学联系在一起,不仅可以反思剧场手段和技巧,学院本身也成了思考的场所,行动的场所。”[13](P. 8)

吉森大学应用戏剧学系的学生在实践

吉森大学应用戏剧学系在教学中的一个主要着重点,在于培养学生对传统舞台媒介手段的局限性与欺骗性的反思意识和批判态度。“观赏性戏剧有个特点:即把排演过的东西当作现实呈现在舞台上。”[13](P. 35) 雷曼认为,以心理现实主义为基础的城市剧院表演是一种具有欺骗性的媒介。“现实以及一切感知已经被全面虚拟化的趋势所渗透。……现实已经被媒体化,大众传媒无处不在。……媒体化的陈词滥调已经潜入了每种表现方式之中。”[15](P. 144)要逃离这种媒体化的陈词滥调,必须寻找舞台与现实生活的新接合点。在教师的指导和鼓励下,吉森的学生们以崭新的戏剧学理论为创作出发点,打破了戏剧剧场(das dramatische Theater)表演、导演、舞美、剧本创作的传统构架,整合社会学、哲学、心理学、教育学等和剧场艺术学相关的学术领域,直接把理论和实践相结合,创作出很多与当下社会现实紧密相关的剧场作品。正如维尔特所言:“不是说理论在这边,实践在对面,而是一种结合成一体的实践理论——人类行为学(die Praxeologie)。”[16](P. 120) 雷曼则说:“理论和实践的结合包含两个层面:一个层面是去剧院实习;另一个层面则是创作开放式的剧场项目。学生们也会进入城市剧院系统去参与实习,但是他们必须每年至少一次创作更加具有开创性的剧场作品。比如接近于行为艺术的方式,或者特定场域的方式,或者像罗朗·舍图安(Laurant Chetouane)那样,用极端的方式做独白作品。”[12]这种对创作新形式的鼓励并不以追求新奇为目的,而是为了引导学生对人们习以为常的城市剧场戏剧构作方式进行反思,对社会现实投以更多地关注,并对剧场呈现现实的方式进行新的探索和思考。“实验( Erproben) 与试验( Ver-suchen)——在教室里,也在舞台上——成为了某种实践,不是为了追求成品的结果,而是为了将剧场和创作、反思的方法不断引入讨论。”[13](PP. 12-13)

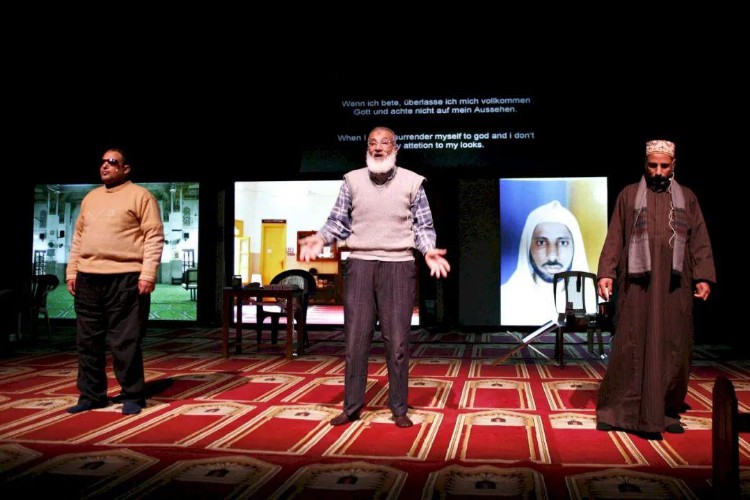

当今活跃在德国舞台上的很多后戏剧剧场团体和个人,如里米尼记录(Rimini Protokoll)剧团、她她波普(She She Pop)剧团、垮掉词语展窗(Showcase Beatle Mot)剧团、导演雷内·珀雷施(René Pollesch)等都曾在吉森学习过,并是在那里开始他们创作生涯的。他们都在用不同的方式试图对现实的虚拟化趋势进行反击,以崭新的方式将剧场与社会现实联系在一起。里米尼记录剧团是其中很有特色也颇具代表性的一个。2002 年,曾在吉森大学应用戏剧学系学习的几名学生赫尔嘉德·豪格(Helgard Haug)、丹尼尔·魏策尔(Daniel Wetzel)、斯蒂芬·凯吉(Stefan Kaegi)建立了这个纪实剧场团体。豪格在解释他们的创作宗旨时说:“从一开始我们就讲:这是一种纪实剧场(dokumentarisches Theater)。就像纪录片与通常的电影有所区别一样,我们的形式与使用演员、角色、文本的机构性剧场是不一样的。”[17]他们从不使用专业演员和剧本,而是将日常生活中的普通人请上舞台,让他们展示自己(而非扮演角色)。2002 年,里米尼记录的作品《德国之二》的表演者是200 多位波恩市民,他们要原文复述柏林议会代表们的讨论、模拟讨论的现场,旨在探讨什么才是联邦德国“民主”的实质。2003 年在《限期》中登台的则是与死亡相关职业的从业者:雕刻墓碑的石匠、葬礼乐手、葬礼主持人……他们讲述各自的经历和与死亡相关的体验。2005 年的《记忆公园》中,几位来自巴塞尔的火车模型爱好者以 1:87 的比例把他们的家乡瑞士呈现在舞台上,并登台讲述他们的日常生活经历。这个作品无疑是对瑞士国家的一种讽刺。同年的《加尔各答电话》中,印度加尔各答某个电话中心的电话员通过手机导引柏林的观众穿过自己的城市。作品探讨全球化大潮中的种种问题。2006 年的《索菲亚-X 货车》的主角则是两个保加利亚的卡车司机,他们到处巡演,拉着改装成看台的一集装箱观众开车驶过他们每日的生活场景:公路、加油站、仓库……作品的目的是为了欧洲观众认识到自己习以为常的舒适生活是怎样建立在被忽视的劳动的基础之上的。2008 年的《宣礼员广播》中,来自开罗的宣礼员和观众分享他们的仪式和信仰。这个作品把欧洲观众通常感到陌生的、甚至常怀有敌意的伊斯兰世界呈现在他们面前……

《记忆公园Mnemopark》(2005)

《宣礼员广播 Radio Muezzin》(2008)

《索菲亚-X 货车 Cargo Sofia-X》(2016)

在这些剧场作品里,里米尼记录把在舞台上自己展现自己的表演者叫做“专家”。这透露出主创者的想法:艺术不应该凌驾于普通人的生活之上;正相反,艺术家应该向生活里的专家请教。豪格说:“我们把剧场创作看作是一种相遇。我们的作品是认识他人、观察生活的一种方式。”[17]里米尼记录创作剧场作品的开始阶段有些类似于社会学或人类学的田野调查。豪格解释说:“我们创作的开始不存在文本。我们从学究式的调查研究开始。对一个地点、一个系统、一种仪式感兴趣。我们的想法经常从日常生活里来,在穿过城市的路上,在旅途中,在阅读报纸的