专访罗维:从拉赫玛尼诺夫到“凝望·东方”

罗维今年5月在上海交响乐团捷豹音乐厅演奏拉赫玛尼诺夫《升f小调第一钢琴协奏曲》,演出开场前一小时。

旅美青年钢琴家罗维毕业于柯蒂斯音乐学院,师从加里·格拉夫曼(Gary Graffman)教授和罗伯特·麦克唐纳德(Robert McDonald)教授。十一岁获波兰肖邦青少年国际钢琴比赛和德国拉赫玛尼诺夫青少年国际钢琴比赛第一名,十六岁获纽约“Salon de Virtuosi”杰出青年艺术家奖。十七岁签约美国环球音乐并发行个人第一张独奏专辑,获英国《留声机》杂志关注与好评,同时被纽约古典音乐电台WQXR评为全球最值得关注的十九位艺术家之一。2023年成为施坦威全球艺术家。

最近,罗维接受了澎湃新闻的专访,介绍了她对今年诞辰一百五十周年的拉赫玛尼诺夫的理解,以及她的新专辑《罗维:凝望》和正在进行中的“凝望·东方”全国巡演。

澎湃新闻:今年是俄罗斯音乐家拉赫玛尼诺夫诞辰一百五十周年。5月您在上海交响乐团音乐厅演奏了他的《升f小调第一钢琴协奏曲》,8月您会和浙江交响乐团合作再度表演这一曲目,为什么选择弹相对冷门的拉一?您是如何与拉赫玛尼诺夫相遇的?

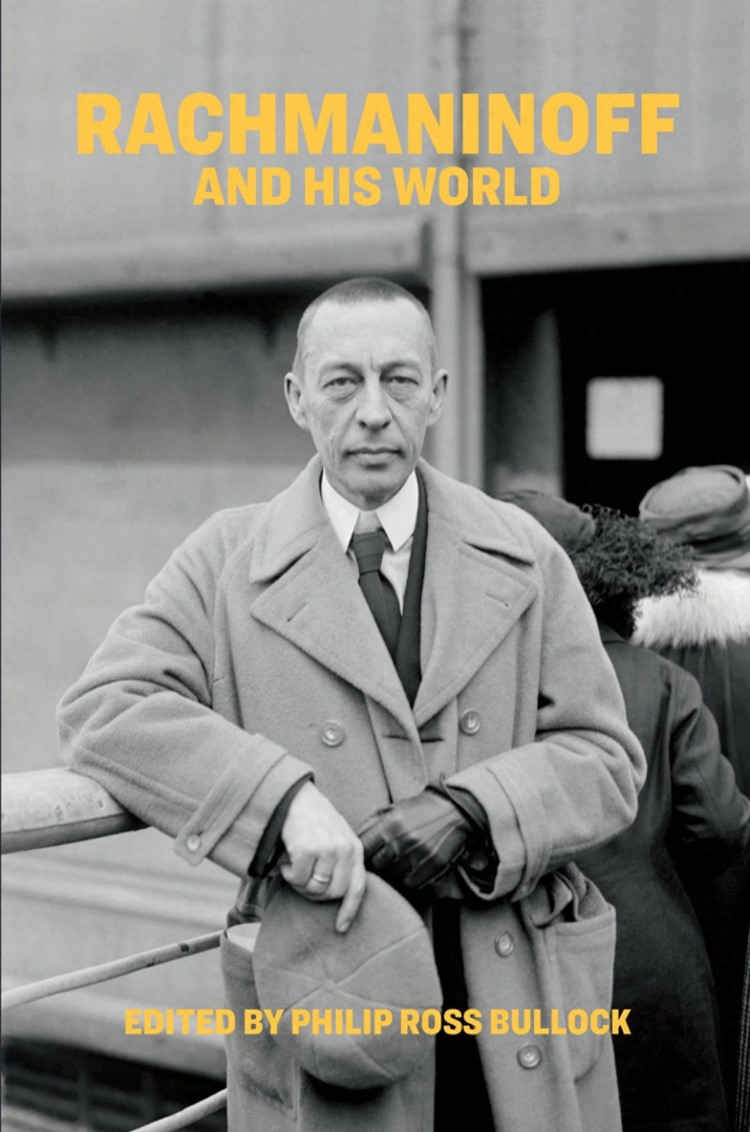

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(1873-1943)

罗维:大概七八岁的时候,我就弹过拉赫玛尼诺夫改编自克莱斯勒小提琴曲的《爱之忧伤》《爱之喜悦》,当时的感觉是,他的音特别多。后来去美国读书,和老拉的缘分又多了一重。拉赫玛尼诺夫与费城渊源很深,1909年,他指挥费城交响乐团演绎他的第二部交响曲,开启了第一次美国巡演。此后三十多年里,他与费城交响乐团首演了《第四钢琴协奏曲》《帕格尼尼主题狂想曲》以及最后五部交响作品。当时老拉经常去柯蒂斯音乐学院,我曾在学校图书馆用一下午的时间找他的录音。我听过他弹的拉一片段,还有他弹的肖邦、他自己的其他协奏曲,以及一些小品,这些演绎往往和谱子不完全一样,有二度创作。让我印象深刻的是他的演奏技巧,他弹琴声音清晰,充满理性,有骨骼感,仿佛和他肉感的、有温度的音乐本身正好相反。我老师格拉夫曼的父亲曾是芝加哥交响乐团的小提琴首席,和拉赫玛尼诺夫有过交集。格拉夫曼老师告诉我,拉赫玛尼诺夫在现实中是个非常严肃的人,寡言少语,过着自律的生活,不像他音乐表现出来的那样浪漫。

1900年代初的拉赫玛尼诺夫

除了更生僻的《第四钢琴协奏曲》,拉二、拉三、《帕格尼尼主题狂想曲》我之前都公开表演过,老拉的前奏曲、练声曲也接触了不少。拉一是十七八岁的拉赫玛尼诺夫还在莫斯科的音乐学院读书时便已动笔的作品。我们现在演奏的是他后来完成的修改版,在作品的结构、和声的推进上,都已经很成熟,但又保留了年轻时意气风发的精神状态。因为熟悉老拉的生平,我练习拉一时最直观的感受是,其中没有那么多苦难成分,我能体验到一种纯粹的美好,没有夹杂被生活磨砺过后的苦涩或沉重。比如第三乐章,快速的段落轻盈欢快,甚至带有些许戏谑感。相比之下,老拉之后的作品哪怕是优美的,都混合着悲伤和惆怅。可以说,老拉全部五首协奏曲呈现为一个成长过程,从拉一的青春美好,到拉二已经是罹患抑郁症后的第一部作品,献给他的医生,拉三是拉二的延续,拉四则有很多新尝试,听起来很有现代感,拉五帕格尼尼是轻巧的、炫技的。因为我还年轻,或许向大家呈现拉氏早年这首可能有点生僻的协奏曲正当其时。

拉一演奏现场,上海交响乐团捷豹音乐厅。

澎湃新闻:能谈谈对拉赫玛尼诺夫整体艺术风格的理解吗?您怎么看近来一些研究者挖掘他激进一面的尝试?

罗维:为迎接老拉的周年诞辰,牛津大学的菲利普·布洛克(Philip Bullock)教授去年编了一本《拉赫玛尼诺夫和他的世界》(Rachmaninoff and His World)的文集,拓展了我们对这位艺术家和他所在的文化圈子的理解。文集中的学者主张,拉赫玛尼诺夫似乎不该被视为十九世纪的遗民,他是典型的二十世纪上半叶的作曲家。美国著名音乐评论家亚历克斯·罗斯(Alex Ross)也提示我们注意老拉和二十世纪早期美国流行音乐的关系。如果没有老拉的协奏曲在先,作为俄国移民后裔的乔治·格什温(George Gershwin)是无法创作出《蓝色狂想曲》的,弗兰克·辛纳特拉(Frank Sinatra)也至少有三首歌受到了拉二中的主题的影响。但我从一个演奏者的角度来看,还是认为老拉毋庸置疑是晚期浪漫派。和他的同时代人,比如斯特拉文斯基相比,老拉显然是偏保守的。前者的《春之祭》革命性地开拓了音乐边界,在巴黎首演时,甚至因为前卫而引起骚乱,而老拉长期被他的保守派拥护者视为抵抗无调性的堡垒。

《拉赫玛尼诺夫和他的世界》

在我看来,拉赫玛尼诺夫的作品有一种绝对坦诚的美,因此演奏时,任何过分的雕琢都将成为败笔。他的音乐浪漫得悲伤,悲伤得雍容华贵,其中蕴含的对死亡的恐惧、对孤独的无奈、对故土的思恋、对命运苦难的反抗、对自然的赞美,不啻人类共通的情感基础,可以和每个时代的任何人对话。当然不容忽视的是,拉氏作品中的许多著名主题是从简洁的动机单元生长出来的,这些单元往往与老拉一生痴迷的中世纪圣歌《末日经》(Dies Irae)有千丝万缕的联系。这首十三世纪的格里高利圣咏描述的场景为:“末日时分,世界毁灭如灰烬。在最后审判中,不能得救的灵魂将受到地狱火刑的惩罚。”不过尽管如此,尽管老拉终身与焦虑和创伤相随,我还是从他的音乐,比如他摆脱抑郁后写的《第二钢琴协奏曲》中体会到大爱:这是无私的对世间万物的感激之情,是对生命性灵的崇高敬意,是自由意志在艺术中的极致印证。

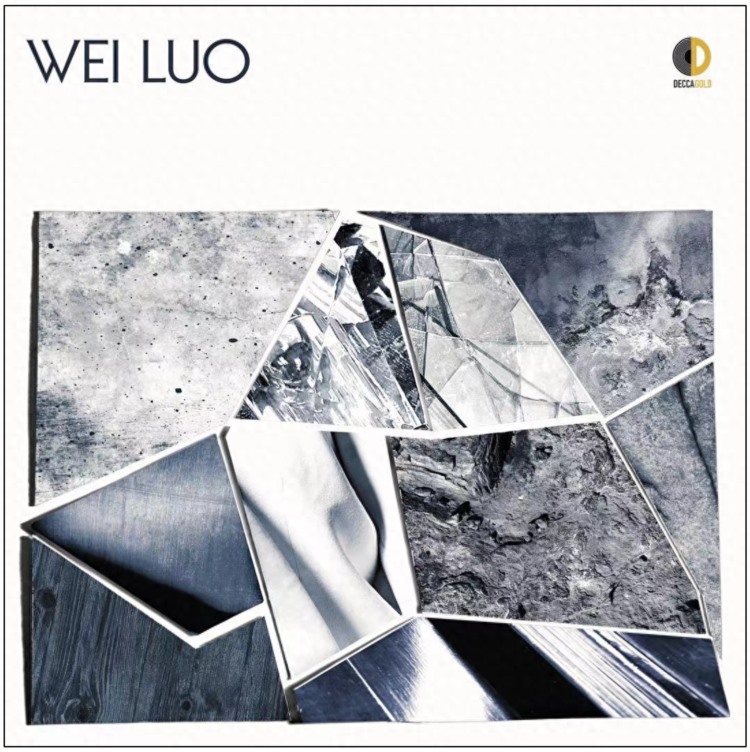

澎湃新闻:俄罗斯音乐似乎最能引起您共鸣,您上一轮巡演“冰火之歌”就是俄罗斯音乐专场,这种偏爱的由来是什么?您第一张专辑Wei Luo中完整收录了普罗科菲耶夫《第七钢琴奏鸣曲》的三个乐章,他是您最喜欢的苏俄作曲家吗?

罗维的第一张专辑 Wei Luo

罗维:我2021年开始做“冰火之歌”巡演,聚焦俄罗斯学院派和民族乐派作曲家的作品,走了三十多个城市。之所以叫这个题目,是因为在我看来,俄罗斯音乐有火一般的炙热,也有冰一般的刺骨,在欢乐中含着泪花,也在极致的伤感中闪现希望,是悲喜交织的歌。这种特殊的对苦难的理解,或许能给当时疫情之中的人们带来启示。

“冰火之歌”巡演,摄于上海音乐厅。

确实,我最喜欢普罗科菲耶夫,尤其是《第七钢琴奏鸣曲》,他音乐中冰冷的机器般节奏和独特的打击乐属性对我冲击特别大。在普氏创作的二十世纪早期,整个世界都充满了不确定性,机械初次敲开人类社会大门,战争阴云笼罩文明,他无法像过去的作曲家一样抒情,而是将琴键模拟为坚硬的水泥、钢铁的敲击声,用排山倒海的不和谐和弦,恣意描绘战争不可阻挡的来势。普罗科菲耶夫给人一种“你们怎样我不管,反正我就这样”的感觉,相比拉赫玛尼诺夫,他没有那么多痛苦挣扎,却多了对现代的调侃、嘲讽与不屑,但他也不像斯特拉文斯基那样完全打破古典的“壳”,而是在古典的框架内隐藏着一颗反叛的心脏。我很喜欢这种态度。我曾以“致普罗科菲耶夫”为总题创作了一组诗歌,那是练习普氏《第二钢琴协奏曲》时的有感而发:我看见《爬行者》中的空心人,“他佝偻决绝地低着头/爬行着/沿着剧院的四壁/寻找着不存在的门”,在《她他》时分,“荒诞被响板惊醒/小丑的号角/吹响在转眼即逝的失重乐园/那是他的禁区”,直到《灵与肉》相对,“因为你/我不再是一个无意义的存在/我不再似某个飘荡在不知名国度的幽灵/我诞生/无声的宣言”。

普罗科菲耶夫,1918年。

澎湃新闻:您刚出版了新专辑《凝望》,并正在以“凝望·东方”为主题开启新一轮巡演。为什么这轮巡演会围绕“东方”?您怎么理解“东方”和“凝望”之间的关系?

《罗维:凝望》

罗维:《凝望》想构筑一座东方的花园,挑选的作曲家活跃于十九世纪末到二十世纪初,或为民族主义音乐的代表,或受民间音乐的强烈影响,所收曲目反映了他们心目中不同的东方形象:西班牙作曲家格拉纳多斯(Enrique Granados,1867-1916)《西班牙舞曲》的第二首《东方》和西班牙作曲家阿尔贝尼斯(Isaac Albéniz,1864−1909)的《伊比利亚组曲》都有伊斯兰文化的影子,前者取材于安达卢西亚民间舞曲,描绘了东方女妖的魅力,后者揆诸伊比利亚被摩尔人统治八百年的历史,用繁复而华丽的装饰音带我们走进阿拉伯和吉普赛世界。俄罗斯作曲家巴拉基列夫(Mily Balakirev,1837-1910)的《伊斯拉美——东方幻想曲》高调、艳冶、奔放,是所谓史上最难钢琴曲之一,它是作曲家前往高加索采风后的产物,第一主题采用高加索地区的民间舞曲,第二主题采用亚美尼亚地区的抒情性民歌。匈牙利作曲家巴托克(Béla Bartók,1881-1945)曾收集超过千首民谣,他的《在户外组曲》是对民谣的现代化运用,乍听之下相当不和谐,实则自有秩序,充分展现了钢琴作为打击乐器却不失歌唱性的音响。相较于同时代的勃拉姆斯还专注于对位法,这些作曲家在古典乐中拥抱民族调式,非常有开拓精神,尤其《东方》一曲,别具韵致,特别打动我。在国家大剧院录音当天,我弹断了两根施坦威钢琴的琴弦,也足见整套曲目的能量之大。我希望这张专辑成为一面镜子,在月光下,在森林中,在港湾、小桥、户外,照射出音乐里的诗情画意。

《凝望》专辑录制现场,摄于国家大剧院录音棚。

断弦

在即将开始的全国巡演,除了弹奏这些在国内演得比较少的曲目,我还加入了中国作曲家姚晨创作于1998年的钢琴组曲《五色》。“五色”对应了中国传统五声调式“宫”“徵”“商”“羽”“角”,它们又对应着五种画一般的意境——“京剧”“雪花”“民谣”“雾…梦…雨”“巫师”。如姚老师所说,这是对东方意境之美的五次巡礼,也是对二十世纪西方钢琴音乐经典语汇的五次朝觐,充满了暧昧和语焉不详。可以说,《五色》既回应了音乐会上半场西方民族乐派的东方想象,与之构成一种对话关系,也在融合古今东西的意义上,继承、呼应了后者。

“凝望·东方”巡演,2023年8月6日,摄于上海保利大剧院。

可能因为受后殖民主义理论影响,我们现在对“东方”一词总避之不及,生怕犯了“东方主义”的忌,更不要说阅读或聆听西方人想象的“东方”了。但在我看来,不加辨别地拒斥一切“东方”意象,毋宁是在另一种意义上再生产了“东”“西”二元对立,因为不存在纯粹的“东方”,我更愿意邀请今天的听众与我一起打开“东方”,甚至发明“东方”。就此而言,“凝望”指向的是一个复杂的看与被看的关系,不止西方凝望东方,还有东方凝望西方,以及东方对西方凝望的凝望,在碰撞和交融中,能动地不断界定着彼此和世界。

格拉纳多斯

澎湃新闻:您除了弹琴,也写作,您希望成为一个怎样的钢琴家?怎么看古典音乐在这个时代的意义?

罗维:有人认为音乐是最难的语言,但对我来说却是最容易的。我从来没有刻意地写诗,经常是在演奏过很多曲子之后,或是某个曲子演奏了很多遍之后,眼前会产生一个场景,诗句自然而然就出现了。这或许就是从灵魂通往灵魂吧。对我来说,不同的艺术门类、不同的感官之间是可以转化的。音乐史上著名的例子就是穆索尔斯基的《图画展览会》,为了缅怀离世的画家挚友,穆索尔斯基用音乐引领听众漫步在画作之中。此外音乐也和调香一样,都是时间的艺术。弹奏不同作曲家的曲子,就进入了不同的时间,就像香水在不同的人身上,会有不同的余香。调香师将香水调配在一起的香调称为chord,也就是和弦,它有前调/高音(top note)、中调/中音(middle note)和尾调/低音(base note)。我觉得不论是音乐、诗歌还是香气,都可以唤醒我们日常生活中被埋没的觉知,让我们更真切地感受自己的存在。

我希望通过我的演绎和写作在精神上影响人们,尤其是年轻一代。我不希望年轻乐迷仅仅看到的是这个人弹琴技术好,也期待他们从我这里获得价值。可能这是个轻时代,是短视频的时代,但我依然认为重建精神世界是必要的,并且是迫切的,而古典乐便可以成为某种精神力量的源泉。这也是为什么我选择用主题的方式来做唱片和巡演。2021年,受美国环球音乐之邀,我录制了田志仁(Christopher Tin)先生的《夜曲》,田先生是“文明”系列游戏的作曲者,获得过两座格莱美奖杯,他同我分享过他创作古典音乐会音乐和游戏音乐的不同心得。就前者而言,他要了解听众是谁,以及当代古典乐的发展趋势,继而思考作曲家的身份问题,为自己的作品在大环境下确立一个清晰、自洽的定位,而对于游戏音乐,剧本已经写好,他只是个声音场景的搭建者,创作的目的是提升游戏,调动玩家的情绪。音乐中有所谓绝对音乐(absolute music)与标题音乐(program music)之分,或许游戏音乐和电影配乐只是标题音乐的特殊例子,但更可能的情形是,我们的时代需要通过古典乐来传递观念。就此而言,我自己不是很愿意在专场音乐会或唱片中马拉松式地弹一位作曲家的作品,或者计划弹完某个大家的全套奏鸣曲,我想这么做除了展示体力,未必能传达出更多的什么。

田志仁

澎湃新闻:最后,作为钢琴演奏者,您怎么看技术?您认为什么样的技术是好的技术?

罗维:好的技术是能充分表达作品情感、表达表演者想法的技术。技术所涵盖的很多,不光是又快又响地把谱子上的内容全部弹奏出来。通常我在弹一首曲子前,会先了解作曲家的创作环境,包括社会背景、经济状况、宗教信仰、文化思潮、器乐条件等等,作曲家本人经历着什么,想传达什么感情和讯息,这些因素直接或间接决定了我在音乐上做出有关诠释的抉择:什么样的音乐色彩,踏板使用的深浅,音乐起伏的幅度。下一步,在尽可能诠释出曲谱谱面的音乐标记之后,我还会思考有多少空间是留给二度创作者的自我表达与个性,还有多少空间是留给听众,让音乐在他们脑海中继续被诠释、回味、发酵。比如为了让一个声音呈现为是远处传来的效果,我弹奏时会稍稍抬高手腕,又比如处理拉一第一乐章,我的触键并非威猛迅捷,而是在突强的柱式和弦背后带出几分持续的刚毅,彰显作曲家的踌躇满志。这些都是技术,而技术归根结底是为表达服务的。

“冰火之歌”巡演,摄于厦门闽南大戏院。

我想一个好的演奏者应该像一个好的戏剧演员。弹奏时,一方面和音乐融为一体,就像融入一个角色,有张力地表演,一方面又要跳出来反观自己,客观评价自己,随时做调整。好演员在演到情绪激动时,身体不由自主地抽搐,这已是情之所至,而非扮演了,钢琴家在演奏时,随情境落键,从自为到自然,也是一样的道理。平时练习是有意识的,最终在舞台上达到无意识的呈现,这或许就是技术最重要的部分。