8月16日一早,南京市儿童医院“学习困难门诊”外的座椅上已坐满了家长和孩子。这个门诊只在周二和周六开放,提前一周的下午1点准时放40个号,家长们需要掐点守候,否则“秒没”。

有家长始终没有抢到号,索性挂了一个旁边的“儿童保健门诊”号,也有家长从网络热搜上第一次听说了这个新奇的名字,他们嘴里嘟囔着“学习困难是病吗?咱们小时候不都挺调皮吗?”一边张罗着招呼孩子进诊室,“不想那么多,就当开学前给孩子做个全面体检了。”

据不完全统计,近两年来,包括上海、南京、武汉、长沙、南昌、天津等多地医院开设了“学习困难门诊”,几乎每一家的门诊都可谓是“一号难求”。紧俏的“学习困难门诊”背后,有严肃的医学问题,如相关病症被忽视、被误读,如儿童精神科医师专业人员的缺乏等;另一方面,它同时又指向教育,孩子们从家庭和社会中来,将回到家庭和社会中去,医疗手段只能改善症状,学校和社会力量的介入同样是重要的一环。

“学习困难门诊”以家长们最容易感知到的主诉“学习困难”命名,它像水面上的线头,轻轻一扯,牵出一个个家庭难以为外人道的故事,以及庞大的无法忽视的教育焦虑。

2022年8月16日,一位前来就诊的男孩正在向“学习困难门诊”室内张望。新京报记者 李照 摄

门诊室内外

“经常打断别人谈话或者强迫他人接受他的语言和游戏?”

“对。”

“经常在一件事情还没做完就转去做另一件事,不能完全按要求做事?”

“是的。”

……

8月16日上午,南京市儿童医院学习困难门诊室里,张钰带着10岁的儿子涛涛正在问诊。医生黄懿钖对照量表逐个提问标记,几乎每一个问题,张钰都给出了肯定的答案。她摸了摸儿子的后脑勺,半开玩笑说,“你看医生阿姨多懂你。”

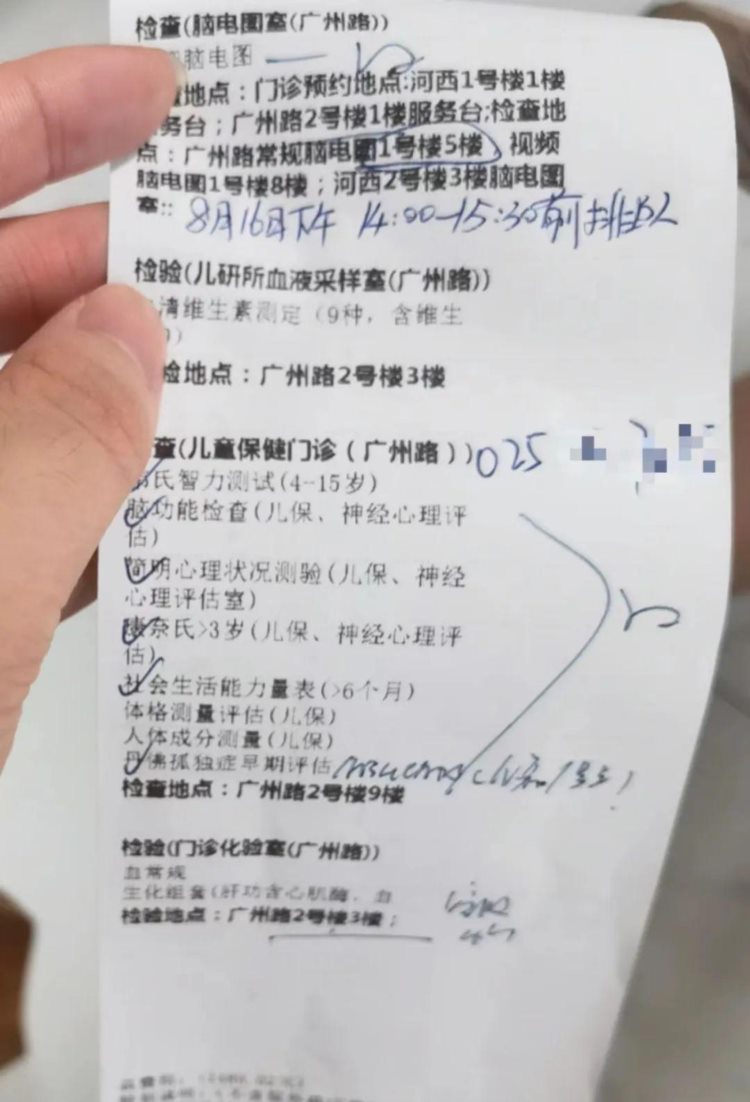

约二十分钟后,张钰拿到了一份初步的诊断意见和检查报告单——疑似ADHD(注意缺陷与多动障碍,俗称多动症)和阿斯伯格综合征。对于ADHD的检查结果她不感到意外,但阿斯伯格综合征又是什么?她没搞明白。接下来,涛涛还要抽血、做脑电图以及进行包括智力测验、社会生活能力量表评估在内的一系列测评才能最终确诊。

张钰很早就隐隐觉得孩子不对劲。一年级的第一个学期,涛涛在学校虽谈不上表现优异,也还算省心。2020年疫情暴发后,涛涛在家上网课,张钰怀着二胎分不开太多精力,涛涛由爷爷奶奶在带,“就是这个时候,以前养成的好习惯全都不见了。”

涛涛的成绩一落千丈,张钰说,以前儿子还会自己看书,后来再也不看书了。涛涛沉迷刷手机短视频和打游戏。更要命的是,张钰发现,涛涛的注意力几乎是按照分钟来计算,哪怕是打喜欢的游戏,涛涛的耐心也很难超过五分钟。

张钰在网上查了资料之后,怀疑儿子是多动症。她带涛涛在老家江苏溧阳的一家医院就诊,经过简单快速的评估后,医生告诉她,涛涛只是正处于贪玩好动的年纪,还够不上确诊ADHD。

张钰觉得没那么简单,她想带儿子到南京更专业的医院来看病,夫妻意见出现分歧。丈夫坚持认为儿子没有问题,所谓的多动症是“骗局”和“智商税”,但张钰没有听他的,她提前一周蹲点抢到号后,夫妻俩特意请了一天假,从溧阳开车赶到南京。

起初,张钰没有告诉儿子来南京的真实目的,涛涛一直以为是来医院看鼻炎的毛病,到了门诊门口他才明白是怎么回事。我问涛涛,“你对来看学习困难门诊有什么想法吗?”涛涛垂着头,没有回答。

2022年8月16日,涛涛初步问诊后,医生给他开出的检查单。其中几项测试要排到半个月之后才能做。新京报记者 李照 摄

在门诊室外,孩子们对“学习困难门诊”的态度大相径庭。一些孩子不以为意,而在更多家庭,这个话题是敏感的,我和一位父亲攀谈时,他看到儿子走过来,立马压低声音,“不说了不说了,我们一般不在孩子面前说这个。”

邹燕是门诊室外唯一没有带孩子的家长。她背着双肩包,提着儿子的颅脑CT片和病历,几次敲开门诊室希望医生能替她加个号。

邹燕说,她已经连续蹲守了好几周都没能抢到号,这次促使她直接到医院来碰运气是因为就在两天前,11岁的儿子参加了一次数学测验,成绩突然掉到车尾,邹燕慌得不行,“他好像真的都没学懂,我就想过来看看他到底是不是智商有问题。”

但邹燕压根不敢跟儿子提起看病的事情。几个月前,她曾想骗儿子去一家中医院针灸治疗注意力缺陷的问题,儿子一看到“脑科”字样就明白过来,母子俩爆发激烈的争吵,最后邹燕好说歹说劝儿子做了个普通针灸,这事才算过去。

“他(儿子)不会跟我过来的。”邹燕难掩失落。儿子开学就该上六年级了,正是关键的冲刺阶段,这个暑假,除了学习文化课,她还给儿子报了编程和乒乓球的课外班,每天安排得满满当当。

邹燕是南京本地人,“南京家长的目标都是‘六大’(南京六所名校高中),如果考不上‘六大’怎么办呢?那要是连高中都考不上呢?”邹燕一想到这个问题就睡不着觉,“他(儿子)现在这个情况,我们也不指望能考上985了,还是希望他能考个211吧。”

邹燕唯一纠结的是,为什么门诊会以“学习困难”来命名,这让她几乎不可能说服本就敏感的儿子前来就诊。

“终于确诊”

“‘学习困难’当然不是一种疾病,而是一种主诉。”南京市儿童医院学习困难门诊的黄懿钖解释。在南京市儿童医院,“学习困难门诊”的前身是“心理行为门诊”,家长们最多的主诉就是“学习困难”“注意力不集中”,如同“失眠门诊”“疼痛门诊”一样,以主诉命名的门诊正在变得越来越常见。

黄懿钖说,之所以确定以“学习困难”来命名,恰恰是希望为家长科普“学习困难”背后的病理原因,对有问题的孩子可以及早介入干预,不至于错过最佳的治疗时期。

南京市儿童医院的“学习困难门诊”开设于2021年2月,截至目前已经接诊过4000多个孩子。黄懿钖介绍,“学习困难门诊”里ADHD最为常见,约占80%,此外,学习技能发育障碍(如阅读障碍)、阿斯伯格综合征、情绪问题等也是被确诊的主要原因。还有一些孩子属于边缘智力、智力低下的情况。精神类疾病常常伴随着共病,不少孩子可能兼具两种或者几种病症。

这些名字对家长们来说有些陌生,他们意识到原来“学习困难”和智力低下并不直接画等号。比如俗称多动症的ADHD实际包括注意力缺陷型、多动冲动型和混合型三种类型,注意力缺陷比较普遍,一个看起来文静的孩子也可能是多动症。学习技能发育包括阅读障碍、拼写障碍、计算障碍等,这是一种先天基因导致的大脑功能轻微失调。而阿斯伯格综合征是广泛性发育障碍(PDD)中的一种综合征,有某些特征类似自闭症,如人际交往障碍,刻板、重复的兴趣和行为方式等。

在网络社交平台上,被确诊ADHD的孩子有一个统一的称呼——“A娃”,家长们分享各自孩子就诊、用药和干预的情况。和抑郁症、焦虑症等一样,ADHD是一种谱系障碍,可能存在轻度或中度症状,但尚不足以做出诊断,只有症状达到一定程度,并造成比较严重的功能受损,才可以确诊。因此,很多疑心ADHD的家庭都有过不止一次的就诊经历。

曾颖的女儿妞妞今年2月确诊了ADHD,“10岁,四年级,终于确诊了。”她又强调了一遍,“是的,终于。”

不同于很多“A娃”被发现是老师向家长“投诉”,妞妞的幼儿园老师对她评价颇为不错,只有一位外教提醒过曾颖,妞妞有些不寻常举动,比如在课堂上旁若无人地走动。曾颖也察觉出一些异样,妞妞读中班的时候出现了原因不明的异食癖,年龄更大一些之后,妞妞的注意力很难集中,认字镜像颠倒,比如“b”和“d”分不清,把“暖”写成“温”。

曾颖带着女儿挂遍了上海的专家号,但医生认为妞妞只属于正常儿童注意力差,曾颖怀疑女儿有阅读障碍也被专家否定,“你看她上小学前都能自主阅读了,怎么还会有阅读障碍呢?”

但曾颖始终觉得女儿跟其他孩子不太一样。上小学前,妞妞掌握了1000-1500个汉字以及100以内加减法,曾颖说这个过程花费的精力相当于其他同龄人的几倍。上小学后,虽说有这些提前预习的基础,妞妞的成绩只能勉强中等。此外,妞妞性格冲动易怒,注意力很不集中。前几年妞妞并未确诊,全家人还是把妞妞当作一个“A娃”在养育。

曾颖在上海开了一家公司,平时不用坐班,有充裕的时间在家里陪伴辅导妞妞。尽管她已经意识到女儿可能患有ADHD,要对她更有耐心更包容,但偶尔辅导作业的时候还是会情绪爆发。“A娃费妈”,曾颖说,“A娃家庭,首先妈妈不能抑郁,家庭关系和亲子关系都不能崩也不敢崩。”

女儿升入四年级后,曾颖感觉越来越吃力,“我和她(妞妞)都太累了。”确诊反而对她来说意味着一种解脱。几年折腾下来,曾颖自诩是半个“ADHD通”,“女儿班上那些同学,谁可能是‘A娃’,我们能看个八九不离十,但是其他家长根本意识不到这个问题。”

2021年5月,中国首个少年儿童精神疾病患病率的流调报告发布,调研结果显示:在6岁到16岁的在校学生中,中国儿童青少年的精神障碍总患病率为17.5%,其中,流行程度最高的精神障碍是注意缺陷多动障碍,占6.4%,抽动障碍占2.5%。一个被广泛引用的公开数据是,中国有约2300万ADHD儿童和青少年患者。

“很难说清楚诊断率有多少。”北京回龙观医院临床心理科主任、中华医学会儿童和青少年精神医学专业委员会委员刘华清表示,“很多农村县城或三四线城市没有专业诊断机构,家长的知晓率不高,他们不认为这是个病,不到专业机构来看。其次,儿童精神科医师专业人员还是很缺少的。”2019年,《柳叶刀》刊发的数据显示,我国儿童精神科专业医生数量不超过500人,而美国的数据是8000人。

面对不断有人推门进来要求加号的家长,黄懿钖有些无奈。“学习困难门诊”加上黄懿钖在内只有两名医生,她们同时还要坐诊周四和周五的“心理行为门诊”,“我们也希望挂号不那么难,但专业的儿童精神心理科医生有限,短期内很难做到每天都开诊。”

刘华清不止一次指出,“对ADHD进行早筛干预实在太有必要了。”他解释说,ADHD患儿在两三岁幼儿时期就能发现,如果早筛能得到普及,就不至于将压力完全转嫁给家长,孩子也能获得更好的发展。

而现实掣肘的因素也很明显。“一是大家的重视程度问题,二是没有政策落地。”回龙观医院精神心理科副主任心理治疗师安静表示。

今年春天,黄懿钖在“学习困难门诊”坐诊,向一位家长沟通孩子情况。受访者供图

吃药还是不吃药

诊室里,一位家长试图和黄懿钖谈判,“她(女儿)太小了,能不能不吃药?”黄懿钖解释,医生会根据孩子的实际情况调整药量,尽量减轻副作用。

这是黄懿钖经常面临的难题,很多家长觉得除非孩子感冒发烧出现躯体症状才需要用药,对精神类疾病用药却非常警惕,认为可以靠“努力克服”改善,黄懿钖说,“就像近视眼要戴眼镜矫正一样,你看不清不是不够努力,而是因为眼球结构发生了变化。”

当一个孩子被确诊ADHD之后,他/她将面临的是:如果年龄在6周岁以下,他/她被建议进行干预训练,如果年龄在6周岁以上,医生通常会开出药物处方。目前国内可供选择的药物通常是两种——专注达和择思达。

药,挑动了家长们最敏感的神经。在学习困难门诊,你会发现,家长们对于带孩子看病相当积极,但面临用药时,他们普遍迟疑了。

无论是专注达还是择思达都有一定的副作用,主要表现在肠胃问题和睡眠障碍,也有人表现为情绪低落。另外,服药至少要持续一年,是否会成瘾依赖也是家长们担心的问题。

也有家长奔着药来门诊。作为被严格管控的红处方药,家长们只能持医嘱开药。他们期待这颗“聪明药”能带来质的变化,以及改善辅导教育过程中鸡飞狗跳的亲子关系。在医生向一位父亲告知孩子病情时,这位父亲直截了当地打断说“开药吧,我得先活着”。

还有一部分家庭,医生建议孩子可以非药物干预,进行感统训练,但无论是金钱还是精力,他们都难以应付。不少人来自外地,老家没有像样的感统训练培训中心,夫妻双方都有工作,抽不出太多时间陪伴孩子,服药成了最省心便捷的手段。

妞妞确诊之后,曾颖几乎是毫不犹豫地选择了让女儿服药。无论是学习、运动、唱歌跳舞,女儿都要慢人一步,哪怕仅仅是达到普通水平,妞妞也要比别人多花费三倍的时间。而偏偏,妞妞又喜欢制定高目标,曾颖太了解女儿了,不管付出再多,她也想替妞妞完成这些目标。

曾颖小心翼翼地保护着妞妞的自尊心,在她看来,很多A娃情况越来越糟糕也是由于他们难以完成目标,长期受挫后习得性无助,若一直缺乏正向结果激励,A娃们可能就放纵自己“摆烂”,她害怕女儿自己先放弃自己。

今年六一儿童节,学校的主持人名额空缺,模样乖巧性格活泼的妞妞受到老师推荐,妞妞兴高采烈地应了下来,但曾颖却完全开心不起来,“我觉得她疯了才去干这个,但是我能打击她吗?为了维持她的成就感,我只能一遍遍地盯着她死背,付出多少时间精力,只有我和她知道。”

“妈妈,为什么我努力了还是没有别人好?”女儿总是这样问她,曾颖的心被狠狠刺痛,“我要怎么回答呢?算了,吃药吧。”

好在妞妞的症状轻微,服用的是最低剂量,半年下来没有明显不良反应,学习时间缩短了30%~40%。但令曾颖心酸的是,女儿似乎在心理上对药物有了依赖,她告诉曾颖,这个药是她的“水晶鞋”,她不想再回到原来的状态。

“其实孩子自己也很希望当一个好孩子,就像成年人希望成为成功者一样,被认可和肯定的感受是非常好的。”安静说,这个年纪的孩子,他们得到的外界反馈评价主要是来自学业和人际交往,如果不进行治疗干预,他们在这两方面持续受挫,精神压力会更大,长期以往会产生厌学情绪,人际交往障碍,甚至诱发抑郁症、强迫症、双相情感障碍等问题。

2022年8月13日,连云港市第一人民医院儿童保健中心学习困难门诊室,医生在给小朋友“学习困难症”进行问诊、检查和评估。图/IC photo

被改变的家庭

“A娃”牵动的是整个家庭。沈怡的女儿可可确诊ADHD之后,只服用了两个月的药就停了。

沈怡形容,服药前的可可每天像一只快乐的小鸟,有很多自娱自乐的活动,情绪高涨时哈哈笑,家人也会被她的快乐情绪传染。服药后,可可一整天都很安静,对事情提不起兴趣。沈怡决定还是靠非药物手段改善,“哪怕慢一点。”

去年11月,沈怡给可可报了感统训练班,一周两次课,课程价格不便宜,一个月3200元。沈怡和丈夫都要上班,远在安徽老家的父母专门来到北京替他们带孩子。训练课上了四个月,自从今年3月北京出现疫情后,可可就再也没有去参加过训练。

围绕着孩子的情况,家庭也在做出调整和改变。在此之前,沈怡在北京一家互联网公司工作,加班是常态,而丈夫是体制内公务员,工作相对轻松一点,可可的学业主要由丈夫辅导,“每晚(丈夫)血压都要飙升,三天两头吼一顿,孩子哭一场。”沈怡看不过去,今年6月,她辞去工作,亲自照顾可可。

沈怡要做的第一件事,就是控制自己的脾气。24小时和女儿贴身相处,因为各种小问题斗智斗勇,每天她要盯着孩子上网课,辅导作业,还要敦促女儿跳绳——医生建议女儿多运动。

沈怡不再去想长远的规划,她打算开个家庭会议,跟家人科普可可的实际情况以及商量教育方式,而她明白,这势必是一场持久战。

刘华清说,只要持续系统地治疗,效果还是很好的,这个理想状态是指孩子能正常上学和社交,和其他孩子没有什么区别,“有些孩子还很聪明呢。”刘华清说。

2022年8月16日,南京市儿童医院九楼大厅内的叫号电子屏显示“学习困难门诊”。新京报记者 李照 摄

“不一定非要强调所谓的‘治愈’。”安静也认为,不要总去贴标签强化,而更应该关注孩子能否正常履行社会功能,“就像高血压不代表就不能跑步。”

21岁的尹晓月已经与ADHD共处了十几年。成长这些年,ADHD对她来说,“像是一只蚂蚁,它很微小,但是无法完全忽视它的存在和伤害。”

在社交平台上,A娃的家长们除了沟通治疗养育的经验,他们更关心的是,一个偏离标准的孩子,他们如何长大?又有怎样的未来?尹晓月的故事或许补上了另一个视角。

小学的尹晓月并不是一个传统意义上的好学生,她学习成绩垫底,注意力难以集中,常常写着作业就开始走神,思维天马行空,那些奇奇怪怪的幻想让母亲觉得她“不正常”。在学校里,她也总是顶嘴,经常被老师要求请家长。

四年级那年,她在沈阳一家医院确诊了ADHD。确诊之后的尹晓月度过了一段很晦暗的日子。当年就诊时,她同时做了智力测试,得分是121,普通人的智力测试在105-115之间,尹晓月被认为是一个聪明孩子,所以尽管确诊了ADHD,她的那些症状仅仅被父母看作是不努力,“欠打”。

“当时我爸妈怀疑我是智商有问题才带我去看的医生。”尹晓月说,当智力测试超出父母预期后,母亲对她期待变高了,也对她严厉了很多。如果被发现走神,尹晓月就少不了挨一顿打骂,直到升入初中,她的症状更严重了,母亲才去给她开药。

但她服药会出现干呕没有食欲的情况,所以十几年来,她只在考试前吃药。“药物只能让我在考试期间注意力集中,但平时没学会光考试注意力集中也没用。”

初中阶段尹晓月摆脱了“学渣”的标签。尹晓月复盘自己之所以成绩还可以,是本身智力不差并且一直有父母和学校的“逼迫”。但这个过程是痛苦的,她时常陷入抑郁情绪的泥淖。高中阶段尹晓月就读于一所重点高中,学业竞争压力大,她的成绩很不稳定,始终在围绕注意力“作战”。

更大的痛苦在于,她曾长期被病耻感裹挟,每次吃药前要偷偷躲起来。“以前觉得多动症只有淘气招人烦的男孩才会有,而我是个女孩。”尹晓月说,“这是一种很微妙的心理。”

尹晓月考了两次大学,第一次高考成绩比平时模考低了三十分,父母逼她复读,第二次成绩涨了十分,依然不太理想,还是比一本线低了十分。母亲做主替她选了会计专业,她不感兴趣,“学得很痛苦。”

从家庭社会中来,回到家庭社会中去

“学习困难门诊”诊室里,每个患儿的就诊时间至少在20分钟以上,黄懿钖要给出的不仅是诊断,还有感统训练与家庭教育的建议。在那天门诊快结束时,黄懿钖向一名家长推荐了一本书《如何养育多动症孩子》。

“这是一个医学问题,又不止是医学问题。”黄懿钖说,“孩子们是从家庭社会中来,之后会回到家庭社会中去。”她希望门诊宣教能让更多人破除对疾病的迷思,不仅是家庭,还有学校和社会。

ADHD和精神健康领域的国际专家、加州大学心理学教授Stephen P.Hinshaw曾在其书中指出学校政策和来自学习成绩的压力助长了当今快速增长的ADHD诊断率,他表露担忧,“药物治疗常常被视为一种试图掩盖家庭冲突、学校表现不佳,甚至更加普遍的社会问题的化学创可贴。”

网上调侃“学习困难门诊”旁边应该开设“家长教育门诊”,事实上,南京市儿童医院早已做出尝试。据黄懿钖介绍,医院开设了面向家长的科普课程,后来因为疫情课程改为线上,一共六节课。周一到周五,医院还有ADHD儿童情绪社交团体训练、精神运动康复训练、生物反馈治疗以及执行功能训练。

南京市儿童医院广州路院区大门。新京报记者 李照 摄

但这些放在大环境中似乎还远远不够。沈怡带着女儿辗转了北京几所大医院,她的本意是希望寻求非药物的教育建议,但问诊的时间比较短,她觉得没有什么收获。而另一方面,沈怡发现,女儿学校的老师对ADHD也并没有任何了解。那是一所北京还不错的公立小学,年轻老师向资深老师取经该如何管教令人头疼的调皮孩子,后者的回复是,等孩子大一点就好了。

刘华清说,开展早筛,教师也是关键一环,“我们可以更加依赖、尊重教师的意见。”刘华清说,几十个孩子里有那么几个调皮捣蛋不听指令的情况,教师和父母都要引起重视。“教师也要对ADHD有正确的认知。”

这些年来,黄懿钖感受到,社会大众对ADHD等疾病的认识在提升,早几年门诊里来来往往的只有孩子和家长,而现在开始有老师和家长一起前来,虽然这种情况仍然很少见。

黄懿钖印象最深的是一位三十多岁的女老师。这位女老师最初感到困惑无助,她发现班里一个孩子在学校里有很多行为问题,查阅了资料后她模糊觉得可能是多动症,于是她找到家长,一起来了门诊。在诊断过程中,这位女老师提供了孩子在学校的很多表现。黄懿钖也给予她很多建议,小到如何给这个孩子安排座位,大到改变教育方式,“比如不能惩罚多次抄写作业,孩子可能没办法刷这么多题。”

养育一个A娃让家长们被迫调低了对孩子的期待,但极少有人能真正下定决心让孩子彻底脱离当下的应试教育体制。曾颖考虑过要不要让孩子去国外接受素质教育,但这个想法很快被她否定了,她认为无论国内国外任何教育体制,学习这事本身都是需要专注力的,无法真正逃避。

她准备给女儿在当下的教育体制内规划一条适合的路:她和丈夫都是学艺术出身,妞妞艺术天赋也不错,她降低了对妞妞数学成绩的要求,转而给孩子报了绘画的课程和英语——她希望妞妞大学能去国外学习艺术,所以英语不能丢,要从娃娃抓起。

这些年,作为孩子的尹晓月试着与自我和解。上大学后她深入了解了ADHD,意识到“不是自己的错,只是大脑某个地方发育不完善”。她释然了。“我现在身边的朋友都知道我的情况。”尹晓月准备毕业后去读市场营销专业的研究生,“对待感兴趣的事情,会专注很多。”

家长们期待从过来人那里获取一些经验。一位25岁的女子在社交平台上分享自己小时候确诊的经历以及如何长大的过程,有家长在下面试探地问她,“如果回到小时候,你希望自己被大人怎样对待?”

尹晓月告诉我,她希望身边人尤其是父母能意识到这是一种疾病,不能靠打骂来解决,她希望得到更宽容和科学的对待。

但无论如何,从“学习困难门诊”到互联网上弥漫的教育焦虑却没有解法。那天的门诊,邹燕最终还是没有加到号,她眉头紧锁,脸上挂满了忧虑,我安慰她不要太在意一次两次的成绩,她向我丢下一句话,“只要竞争还存在,就会有抢跑,不跑不行。”

焦虑甚至影响到了只有21岁的尹晓月。虽然还在读大学,她已经“非常担心”自己以后的孩子会遗传多动症,她时不时地会刷一刷养育A娃的帖子。

然而,有一点尹晓月非常确信,即使未来她真的有了