周子雷

陶笛演奏家、制作家。实用新型中国陶笛专利权人。毕业于吉林省艺术学院,出生于音乐之家,自幼伴着各种地方戏曲与音乐成长,代表作品有《千年风雅》《来自泥土的呼唤》《故土》《情笛》。

Q-北京青年周刊

A-周子雷

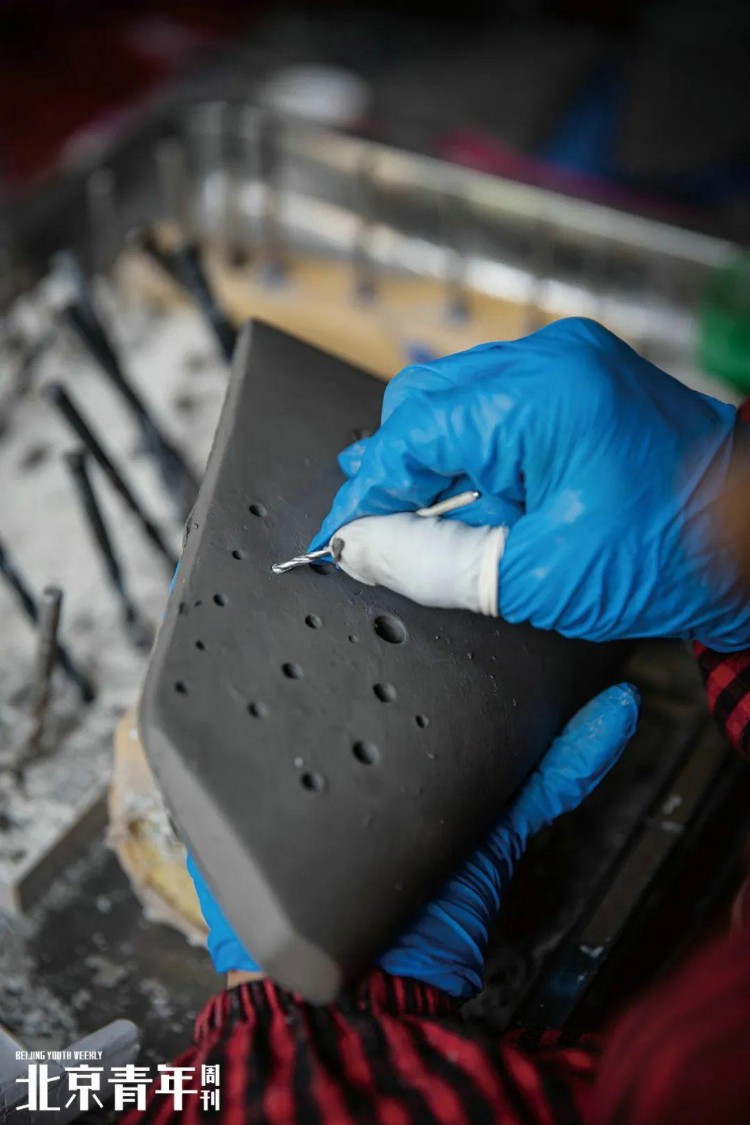

把过去的积累都融在陶笛上 Q 和其他乐器相比,陶笛的优势和劣势各是什么呢?A 劣势的话,和竹笛、箫、长笛等这些乐器相比,陶笛的专业性相对要弱一些。目前全国任何音乐院校都没有陶笛这个专业。但是它的优势在于,它是一件大众普及,非常容易上手的乐器。到现在为止,全国玩过陶笛的人得有上千万,每年小学里面的“音乐下课堂”活动,选择学习陶笛的孩子一茬又一茬,一年也得是几百万人。所以说陶笛在未来有着非常巨大的开发性。 Q 经过你的改良,“子雷新型实用中国陶笛”又有哪些优势呢?A 陶笛的种类太多了,但是目前我的陶笛位于这个体系里塔尖的位置。我的陶笛音域是最宽的,指法指序是最科学的。我最近研发了一款针对孩子普及教育用的“迷你笛”,因为孩子的手比较小,所以这款陶笛体积很小,五六岁的小朋友用7根手指就可以灵活演奏,随身携带很方便,属于标准的口袋乐器;音节排序也特别简单,一个挨着一个;同时音域特别宽,有 19 度音。以前小学里面需要四支、七支陶笛一块儿吹一首曲子,用我的陶笛一支就足够了。未来我们想做一些公益慈善,面向农民工子弟学校、孤儿院、边远山区学校等做陶笛公益普及。 Q 陶笛对你来说意味着什么?A 是我未来的事业方向。其实从 2006年第一次接触陶笛开始,我就把它作为了事业的方向。在此之前我做过很多音乐相关的工作,搞音乐创作,音乐统筹,编曲,刚来北京的时候也还参加过青歌赛,做过键盘手。因为专业是竹笛,从小又对中国传统戏曲、传统音乐耳濡目染,我一直都想把民乐和现代流行音乐整合做新民乐。陶笛出现之后,我把这些年脑子里的想法都融在陶笛上了,不仅仅是制作和改革创新,还包括这个乐器的演绎方向、曲风,把我从前积累的那些东西都融进来,包括小时候那些地方戏曲对我的影响,都融在陶笛音乐里了。让更多人认识它、触及它、喜欢它 Q 现在的年轻人对于陶笛的接受度如何?在普及推广陶笛的过程中,有没有什么让你欣喜的故事?A 故事太多了。这二十来年,我发现陶笛真的是童叟无欺、 老少皆宜的一样乐器,无论是 80 岁的长者,还是五六岁的小朋友,每一个人都能找到适合自己的陶笛。小朋友对轻快柔和的陶笛声没有抵抗力,到了一定年纪的成年人则更喜欢那种类似低沉的呜咽声,有些人看似瘦小,其实有一颗庞大的内心,就会被笛声中那种厚重的沧桑感吸引,男生和女生所喜欢的陶笛也会不同。像我们“音乐下课堂”活动,孩子们有很多乐器可以选择,比如竹笛、口琴、竖笛等等,但是孩子们特别喜欢陶笛。一个是它小巧精致、方便携带,再加上和陶土有关的东西对孩子特别有吸引力,孩子们对于它就像对待一件漂亮的玩具一样,喜欢得不得了。而且它没有门槛,从吹响到吹出音符就几分钟时间,像体育老师吹哨子一样简单,音色柔和轻快,符合孩子的喜好,特别适合普及推广。 Q 作为一位陶笛演奏家和制作家,你最大的成就感和使命感是什么?A 先说成就感。首先“子雷实用新型中国陶笛”这样乐器留下来了。我有时候开玩笑说,也许若干年后我们现在这个音乐体系没有了,但是这样乐器还在。春秋战国时期距今已经 2700 多年过去了,但是那个年代就已经存在的乐器陶制笛子“呜嘟”现在还在延传,还有宁夏的陶制笛子“泥哇呜”,这些都成为了非物质文化遗产。陶笛有千百种,“子雷实用新型中国陶笛”已经存在,是谁也抹杀不掉的,这一点是我引以为豪的。再说使命感。在未来的有生之年,我希望可以做出力所能及的努力,让陶笛普及得更快一些,让更多人认识它、触及它、喜欢它。不仅仅是普及,我也希望更多专业机构的老师们、音乐演奏家们,比如说萨克斯演奏家、竹笛演奏家,这些专业人群来尝试陶笛,用他们的专业性与陶笛相互激发碰撞,给陶笛带来更多彩的生命力,赋予它更多能量。文 康荦

编辑 韩哈哈

摄影 解飞

黄月:绘画是内心自由求变是永恒创新

李媛媛:非遗是通往审美的生命体验

王晓峰:营造社会氛围 讲好非遗故事

画廊周北京2023新势力单元策展人蒲英玮:青年,属于任何人的前缀

胡军:生命与使命

艺术家华庆:“花房”治愈的力量和生命的能量

吴牧野:精准生活 无限游玩胡杏儿:忙碌是一种幸运吴彦姝&奚美娟:心灵相通 成就彼此陈萨:弹奏永远指向内心KnowYourself钱庄:置身事内策展人祝羽捷:探索爱、治愈、成长的可能性编舞艺术家戴露:未来对我来说充满未知,特别好钢琴家张浩天:NFT是我们走向虚拟现实的一步点击以下封面,一键下单新刊

「 2022年6月15日 黄月 」