6月29日,潍坊市政协推动基本公共文化服务均等化专题协商会议召开,青州市邵庄镇代表青州在会上作典型发言。

近年来,邵庄镇积极探索文化赋能乡村振兴的实践路径,聚焦群众需求,赋能乡村治理,助力乡村建设,全面提升公共文化服务水平,实现文化振兴引领乡村振兴。先后获评山东省历史文化名镇、山东省书香之镇、山东省“创新阅读空间”、潍坊市公共文化建设示范镇、潍坊市综合文化站一级站、潍坊市“潍美”公共文化空间、潍坊市首批“版权示范文化站”等荣誉称号。

一、叫响文化品牌,挖掘地域文化特色优势

一是打造齐风青韵·祥瑞邵庄文化品牌。邵庄镇与齐国故都临淄毗邻,自古以来是齐国的后花园和养马场。境内有一个王朝:两晋十六国时期,慕容德建立南燕国国都广固城,是山东境内唯一一座作为帝都的城池;一处王陵:田齐王陵是国家级文物保护单位;一只瑞兽:“峱”,齐桓公因见峱而九和诸侯、一匡天下,是国运昌盛的吉兆。邵庄镇历史底蕴深厚,有古国、古墓、古树、名人等齐文化资源,通过打造“齐风青韵·祥瑞邵庄”文化品牌,全面推动文化赋能乡村振兴。

二是补足精神之钙,注入齐文化灵魂。成立齐文化研究会,镇综合文化服务中心内“齐文化展馆”、“非物质文化遗产展馆”等。打造凤凰引民宿艺术村、石鼓岭“花园村庄”、“奔腾”北马、“印象王家辇”艺术村等一批齐文化风情村。建设艺术书房“稷下书房”,乡建小院、特色土菜馆等,举办“寻齐之旅”齐文化研学26次。潍坊市美术馆“行走的美术馆”首场活动在王家辇“稷下书房”成功举行。镇歌《最美的遇见》获评潍坊市首届镇歌大赛优秀创作奖、优秀MV奖,构筑起乡村振兴“精神堡垒”。

三是文化赋能乡村建设,绘就和美乡村新图景。根据地域文化特色,将全镇划分为13个和美乡村片区,以文化赋能乡村建设,全域打造和美乡村。设计艺术“乡建”村标30余个,建成“艺术花坛”、民俗公园等乡村艺术景观110余处,绘制齐文化艺术主题壁画3.8万平方米。探索出突出党建引领、文化为脉,美学赋能的和美乡村建设模式。形成王家辇齐文化风情线、石羊农文旅融合发展示范片区、桃花源美丽乡村聚落、车马古道风情线,绘就齐文化美丽村居图。潍坊市人居环境现场会、潍坊市农民丰收节、山东省晚熟桃大赛在我镇举办,获评潍坊市美丽乡村示范镇,潍坊市乡村振兴齐鲁样板示范区,入选山东省小城镇创新提升试点镇。

二、聚焦群众需求,文化服务千家万户。

一是精准对接群众需求,提供人民满意的文化服务。以坚持文化为民、文化惠民、文化乐民、文化育民,“四民”幸福工程、民心工程为宗旨,优化镇村文化资源配置。镇综合文化站围绕“功能丰富、群众满意”的目标,实现“一站多用”,创新性利用各个功能室,开设“公益服务进乡村”系列文艺培训服务,截至目前已利用周末、重大节假日开设“传承书法艺术 弘扬中华文化”公益性书法课程、“大手牵小手 亲子共阅读”公益性亲子活动、“童声相伴 音乐同行”公益性儿童趣味音乐活动、“墨香四溢 传承经典”公益性成人书法绘画培训、“音符奏响公益课 文化惠民零距离”成人声乐培训20余场,惠及群众400余人,得到了广大群众的一致好评。先后获得

潍坊市“潍美”公共文化空间、潍坊市综合文化站一级站、潍坊市首批“版权示范文化站”、潍坊市全民阅读推广基地等荣誉称号,在“2022年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛”中,荣获“优秀公共文化空间案例”基层文化空间奖项。

二是整合各类资源推动文化阵地“全覆盖”。利用各村闲园子、边角地,整治垃圾沟、废弃湾坑,新建或提升文化广场22处、4万平方米配套健身器材960余台套,实现92个村级文化广场全覆盖,建成“一村一品一景一韵”、“5分钟文化广场休闲圈”的文化广场。盘活闲置院落资产,建成镇王家辇村“乡村记忆馆”、北马村史馆、“稷下书房”等,建成“农家书屋”86处,配置书架160个、各类书籍32万册。

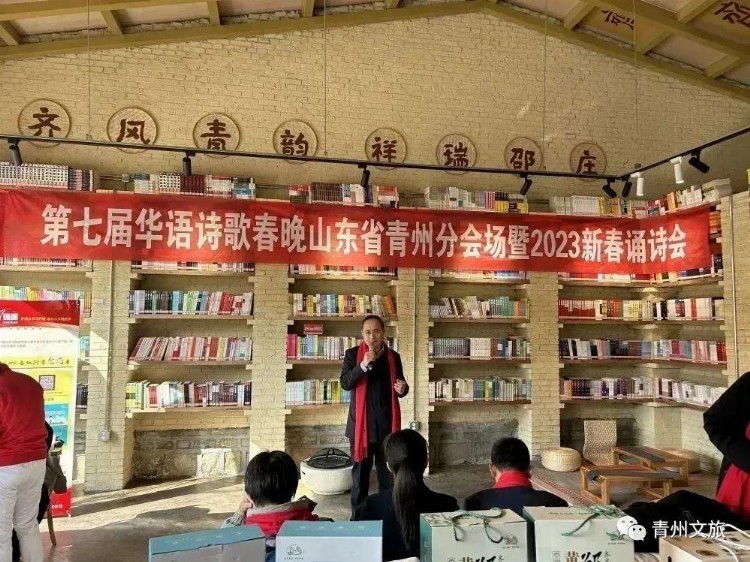

三是增加公共文化服务总量供给。组织开展97场跨区域“一村一年一场戏”文化惠民演出,免费放映电影500余场,形成“村村有文化演出”的浓厚文化宣传氛围,让群众看得尽兴,乐在其中。开展“喜迎二十大 农家书屋阅读好时节”、“首届齐鲁书香节”等全民阅读活动130余场。以各个节点、节日为契机,组织开展各王家辇乡村音乐节、尧王山桃花艺术节、雀山流苏艺术节等群众文化艺术节会。

三、用好文化人才,激发本土文化造血功能

一是聘任“文化顾问”搭建“文化智库”。为加快乡村振兴人才队伍建设,让活跃在乡村建设战线上的文化人才有平台、有作为,邵庄镇举行“文化顾问”聘任仪式,聘任在全市文化领域有一定建树、关心参与全镇乡村振兴的人才担任“文化顾问”,成为镇党委政府文化决策的“智囊团”、文化建设的“助推器”、沟通百姓的“传声筒”。如凤凰引民宿艺术村的主理人田齐老师,“春秋大观”自媒体号运营者冯殿佐老师等,为我镇的乡村振兴做出了巨大贡献。

二是吸纳乡土人才组建“文化专班”。以社区为单位,定期组织村支部书记、包村网格长、民间文艺演出团队负责人、红白理事会会长等召开会议,研究艺术美村、文化场所建设、文体活动开展、移风易俗等工作,构筑和美乡村建设精气神。

三是扶持文艺队伍,“文化人”管“文化事”。全镇92个村均配备专职文化管理员,专职图书管理员文艺队伍,拥有尧王山艺术团、峱山艺术团、黑山艺术团3个自组剧团,并有北马、马家军等20个业余团队,各团体有二胡、马头琴、快板、琵琶等专业人员共近400人。成立非遗协会,依托各文化阵地开展非遗培训、“非遗大集”等,凝聚非遗传承人队伍,目前有青州石雕传承人孙鼎万、青州红丝砚制作技艺传承人杜吉河、东台头豆腐制作技艺传承人王明德等20余名传承人,带动镇域内500余人参与非遗传承,丰富乡村文化形态。

四、探索“文化治理”,推动实现乡村善治。

一是探索“美德小院”的德治功能。以“弘扬新时代美德、共建共享健康生活”为主题,依托各村“文化大院”建设“美德小院”,涵盖“幸福食堂”、“美德积分超市”、“理论宣讲室”等活动场所,引导党员群众积极参与环境整治、尊老敬老等志愿服务,全面倡树善行义举“美德”。

二是发挥“文化议事”的自治效果。我镇是推行“街坊议事”的发源地。“文化议事”是“街坊议事”的重要内容,通过落实公共文化服务群众需求征集和评价反馈制度,结合定期组织村干部、网格长、文艺骨干等召开“文化议事会”,把问题摆出来,敞开心扉谈问题、谈想法、谈措施,做到问题大家提、办法大家想、决策大家定,讨论制定问题解决方案。充分调动了村民参与文化公益活动和乡风民风建设的积极性。相关经验做法先后被中央、省、潍坊等各级主流媒体报道,入选《山东农村基层党建工作案例选编》《潍坊市乡村振兴百个案例》,写入《潍坊市2022年政府工作报告》,在青州市推广实施。2021年12月,马石西村被民政部确认为“全国村级议事协商创新实验试点单位”。

三是推广“乡村美育”塑造乡村善治的文化生态。丰富群众精神文化生活,弘扬主旋律和社会正气,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,改善农民精神风貌,文化治理取得初步成效。乡村美育的种子一经播撒就会蓬勃生长,它激活了村民创意,让人人都能积极参与到村庄建设中来,现在,村民都自发在街头巷尾、墙角花坛栽种养护,可谓是‘人人动手、家家受益’,为我们打造生态宜居、环境优美、乡风文明的美丽村庄,推动乡村精神共富,实现乡村振兴打下了坚实基础。

下一步,青州市将以党的二十大精神为引领,认真落实本次会议精神,立足实情、因地制宜、顺势而为,进一步加强乡村公共文化服务体系建设,让人民群众在文化兴盛沃土中不断提升获得感幸福感,谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

上一篇:艺术培训机构用什么管理软件好一些

下一篇:从“心”启航 向阳而生

相关推荐

沁源县沁河乡村e镇抖音直播培训开班啦!欢迎同学踊跃报名!山西天镇 阳光职业培训学校培养乡村“新农人”乡村振兴添动能2023年第一期全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展业务培训班在南宁举办陕西公布非学科类校外培训类别细目清单 涉及科技类、文化艺术类、体育类海口遵谭镇开展乡村振兴工作队专题培训湖南省残联2022年首届乡村振兴人才师资培训班开班湖南通道:2023年中青年干部培训班开展乡村振兴调研活动湖南省卫健委培训中心:免费培养本土化人才·助力乡村振兴2023“乡村振兴巾帼行动”农村妇女带头人专题培训班在长沙举行河南省“四优四化”草畜专项专家培训高效养猪技术 助力乡村振兴河南省2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目河南农业大学二期培训开班了江西省文化和旅游厅“缤纷夏日学子行”——“童创快乐”儿童公益美育培训在江西省文化馆顺利举办黑龙江省省文化和旅游厅扎实开展“送教上门”职业技能培训2023年辽宁省幼儿园园长教师专项培训班到文化路幼儿园“探宝”

相关内容

启航新征程 开创新局面为全面建设社会主义现代化新拉萨努力奋斗自治区党委常委、拉萨市委书记 普布顿珠党的二十大大笔擘画坚持以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,区党委十届三次全会全面铺开建设美丽幸福西藏、共圆伟大复兴梦想的壮阔实践···

2023年全区智慧旅游专业人才培训班圆满结业6月2日,自治区旅游发展厅主办的全区智慧旅游专业人才培训班在拉萨圆满结业。培训共历时三天,累计完成全区旅游行政管理部门工作人员及涉旅企业专业技术人员培训100人。本次培训是区旅发厅深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育重要···

徐汇萨迦共同举办大美西藏首届口腔学习班随着现代医学的发展,口腔健康越来越受到人们的关注,为提高西藏地区口腔技术水平和服务质量,近日,徐汇区牙病防治所和萨迦县中心医院远程连线共同举办首届口腔学习班开班仪式。徐汇区卫生健康委副主任胡强,上海援藏干部、萨迦县委常务副书记、常务副县长沈···

自觉抵制“一对一”“一对多”等学科类培训!哈尔滨中小学生暑期预警来了17日,记者从哈尔滨市各区教育局获悉,2023年暑假将至,南岗区、道里区、香坊区教育局向家长发出预警,自觉抵制违规培训,各区义务教育阶段学科类培训机构已经全部注销,暑假期间以任何形式开展的学科类培训均属于违规培训。家长要自觉抵制任何机构或个···

哈尔滨市道里区企投局举办“招商大讲堂”专题培训黑龙江网讯(记者 王惠婷)10月24日,哈尔滨市道里区企投局组织开展“招商大讲堂”专题培训班,全区各招商专班负责同志及业务骨干参加培训。本次培训从实际需求出发,紧紧围绕当前招商工作中的热点、难点,对“什么是招商引资”“道里区的产业结构和主导···

团黑龙江省委举办全省青年文明号青年岗位能手学习宣传贯彻党的二十大精神培训交流会中国青年报客户端讯(李海涛)为深入学习贯彻党的二十大精神,充分发挥青年文明号、青年岗位能手示范引领作用,在全省职业青年中掀起学习党的二十大精神热潮,11月22日,团黑龙江省委举办全省青年文明号青年岗位能手学习宣传贯彻党的二十大精神培训交流会···

辽宁葫芦岛举办外贸政策培训会推动外贸保稳增量辽宁省葫芦岛市外贸政策培训会4月3日举办。 辽宁省贸促会供图中新网葫芦岛4月3日电 (李晛)辽宁省葫芦岛市外贸政策培训会4月3日举办。本次活动由辽宁省贸促会支持、葫芦岛市商务局主办,葫芦岛市贸促会、葫芦岛海关、中国出口信用保险辽宁分公司和辽···

山西运城:严查无证校外培训机构 查封9家警告2家新华社太原8月5日电(记者王飞航)记者从山西省运城市政府了解到,运城市教育局近日联合市公安局等多家单位,对中心城区无证校外培训机构进行了一次突击检查,共检查了13家校外培训机构,查封9家,警告2家,发放整改通知书4份。今年7月,运城市教育局···

山西开展培训筑牢森林“防火墙”山西新闻网3月30日讯(记者 卢奕如)今日,记者从山西省应急管理厅获悉,全省举办森林草原防灭火业务培训,邀请专家以视频会议形式,围绕森林扑火指挥实操、森林草原火灾防控经验做法、火灾现场各级各类指挥员具体操作中遇到的问题等内容进行授课。培训内···

校外培训机构治理工作取得进展 山西停办近1300所资料图:小学生排队等待进入校园。中新社记者 刘文华 摄中新网5月11日电 据教育部网站消息,按照校外培训机构专项治理工作整体安排,教育部、民政部、国家市场监管总局启动了校外培训机构治理专项督查工作。5月9日至10日,督查组率先在北京市开展华···

山西综改区举办省技术创新中心申报培训8月18日,山西综改区科技金融部举办2023年度省技术创新中心申报培训会,来自区内企业、科研院所及有关单位代表160余人参加了培训。 山西省技术创新中心是以产业前沿引领技术和关键共性技术研发为核心的产业技术创新平台,承担着为区域和产业···

山西汾阳医院开展健康教育与控烟知识培训来源:【吕梁日报-吕梁新闻网】本报讯 (记者 刘少伟) 5月18日,在“世界无烟日”到来之际,山西汾阳医院组织开展健康教育与控烟知识培训。近年来,山西汾阳医院全面落实健康中国战略,根据国家卫健委《关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决···

山西省文物局年度田野考古技术培训班开班10月10日,山西省文物局在运城闻喜上郭城址、邱家庄墓群举办2023年度田野考古技术培训班开班仪式。该次培训为期三个月,通过理论和实践两部分教学,旨在推进山西考古工作高质量发展,提升考古业务人员专业技术水平。本次培训由山西省考古研究院和山西···

最低每课时9元!全省学科类校外培训课时长和收费标准出台近日,山西省发改委、省教育厅下发《关于中小学学科类校外培训收费标准及有关事项的通知》,明确全省中小学学科类校外培训收费标准,从12月17日起执行。《通知》对全省线上线下学科类校外培训基准收费标准和浮动幅度制定了科学标准。其中,义务教育阶段线···

山西天镇 阳光职业培训学校培养乡村“新农人”乡村振兴添动能(记者 贺文生) 山西天镇县阳光职业培训学校紧紧围绕乡村振兴战略,按照“政府引导、农民自愿、立足产业、突出重点”的原则,创新高素质农民技能培训方式方法,采取以“授人以渔”的方式,让人才振兴成为助推农业农村现代化的内生动力,以高素质农民引领现···

山西:建立全过程 全链条 无缝隙安全培训制度黄河新闻网讯(记者杨江涛)日前,山西省应急管理厅下发了《山西省安全培训管理暂行办法》(以下简称《办法》)。我省将进一步抓好安全生产这个基本盘、基本面,推动全省安全培训工作制度化、规范化、科学化,促进安全培训工作高质量发展。山西省应急管理厅厅···

山西:艺考培训机构纳入全国监管平台管理央广网太原10月6日消息(记者郎麒) 日前,山西省教育厅、省发改委、省公安厅等部门联合制定《加强面向高中阶段学生艺考培训规范管理工作方案》,针对艺考培训的突出特点和实际情况,全面规范艺考培训行为,将艺考培训机构统一纳入全国校外教育培训监管与···

太平财险阳泉中支开展消防安全教育和有限空间作业培训为强化员工安全意识,进一步提升员工消防和有限空间突发事件应急处理能力,9月14日,太平财险阳泉中支邀请北京市卫民安消防教育咨询中心山西分中心讲师向全体员工开展了一次消防安全教育和有限空间作业课程培训。按照防消结合、预防为主的原则,本次讲座通···

山西省数字化转型贯标试点工作宣贯培训会在太原举行10月20日消息,山西省数字化转型贯标试点工作宣贯培训会在太原举行。省工信厅介绍,作为国家数字化转型贯标试点省份,试点启动后将引导企业加快数字化转型,助力制造业高端化、智能化、绿色化发展。 今年,工信部启动数字化转型贯标试点工作,我省···

山西马兰花创业培训讲师大赛收官 太原市获多个奖项山西新闻网8月31日讯(记者 冯耿姝)8月29日,山西省第四届马兰花创业培训讲师大赛圆满收官,太原市代表队在比赛中分获多个二、三等奖和优秀奖。本届大赛以“启迪创新思维·激发创业梦想”为主题,全省共有56名教师晋级复赛,其中,太原市有7名选手···