这是《自拍》第316个真实故事

如果你有故事,请私信我

李双/口述

啊窥/撰文

祖一飞编辑

我叫李双(@中日同传李双in东京),是一名生活在东京的中日同传翻译。这个高大上的职业本来应该跟我毫无关系,我的起点很低,13岁因为家里没钱辍了学,15岁出门打工时,手里只有一张小学文凭。我在餐厅当过好多年服务员,误入过传销窝点,还曾被人贩子控制过一段时间。后来,我在一家日本餐厅误打误撞地开始学日语,终于找到了努力方向。

掌握日语之后,我在深圳的工厂做过翻译,在上海的日企当过白领,还给日本人教过中文......随着收入增加,2008年,23岁的我买了人生中第一套房。四年后,我去了日本东京定居,成立公司、担任电影节双语主持、买下第二套房。期间虽然经历了种种不如意,好在最终还是找回了生活的意义。

在东京拍的照片,我今年37岁,这是我来日本的第十年。

我生在东北,定居在东京,这两个地方只差一个字,生活环境却是天差地别,尤其是在我小的时候。我的家乡在吉林省永吉县撮落村李,那里四面环山,群山包围间是一望无垠的田地,地里头有一道一道的地垄沟。八十年代农村尚未机械化,种地需要我们小孩子在垄台上走猫步,踩出一排笔直的脚印,大人跟在后面播种撒化肥。一天两天三天,日子不断重复着,地垄沟好像永远也走不到尽头。

这是2006年,我放假回老家拍的家乡的农田。

不知道为什么,我的记忆中总有一种时空交错的感觉。我以前在老家就经常做一个梦,梦见我们全家人围在一桌吃饭,我说的语言跟大家完全不一样,没人听得懂我在说什么。坐在家里的火炕上,懵懂的我忍不住幻想:假如翻过窗外那座山,能看到什么样的风景呢?

我妈总说我“明明是丫鬟命,却长了个小姐身子”。我长得确实不像东北孩子,又瘦又白,不喜欢干农活,分不清尿素和尿酸的区别;去山里面采野菜的时候,看见蛇或者虫子会哇哇大叫,爸妈老骂我说没被蛇吓到,倒被我吓了一大跳。

1989年,四岁的我穿着大人手工改小的旧衣服。

我干活不给力,但上学的欲望非常强。那时候有位老师上下班会经过我们家院子,我逮着机会就跟她聊天。还没到上学年龄,6岁的我就缠着我妈说要上小学。我妈跑去求校长,让我提前一年入了学。结果刚去一星期,就因为跟不上课被退了回来。第二年再去,我还是欢天喜地的,巴不得天天待在学校。

我对知识有着强烈的好奇心,书本发下来,总想快点把它看完。每次见班主任站在讲台上分享知识的样子,我都觉得很酷,慢慢萌生了做老师的梦想。我在班里成绩很拔尖,却并不怎么受班主任待见。因为她一个人要教好几门课,下课就十分钟,我还老缠着问各种刁钻问题,搞得人家都没法休息。

小学四年级,我(左一)和妹妹的合影。

1998年,我小学快毕业的时候,家里发生了两件大事。先是在一个暴雨天,突然轰咚一声,我们家土瓦房的一面墙给塌了。当时家里收入全靠粮食,价钱卖得特别贱,还得交农业税,一年到头根本攒不下几个钱。买材料盖新房大概要花一万多,我爸把周围能借钱的亲戚都借了个遍,才保住了一家人住的地方。

到了冬天,我妈的脉管炎又严重了。她的手变得冰冷煞白,没有一丝血色。她躺在火炕上,本想把手指垫在背后暖和暖和,结果有一个手指头慢慢变成了紫色,像是被橡皮筋绑了很久造成淤血的感觉。那天晚上我妈疼得睡不着觉,我和妹妹只能轮流给她按摩。

后来实在撑不住了,我们才去的县医院,当时农村合作医疗制度还没出台,农民看病需要全额自费,为此我们家又欠了一笔债。母亲治疗一段时间后没有好转,医生说可能要截肢,她得知后特别绝望,一听到窗外有乌鸦叫就开始念叨:“肯定是来接我了,我要到寿命了。”

母亲的手,因为脉管炎有一个手指头已经逐渐坏死。

那时候我正要升初中,爸妈很希望我继续学业,但家里已经到了砸锅卖铁也凑不出100块书本费的地步。我妈见家里这步田地,强行要求出院,说死也要死在家里。她把我叫到跟前,说如果自己真死了,这辈子最后悔的就是没让我上完学。

听我妈这么说,我反倒释怀了,我也知道家人都已经尽力,没钱不能怪他们。我只是对命运产生了深深的无力感,觉得这辈子都无法实现当老师的梦想了,这世上哪有小学学历的老师呢?找不到出路,人生灰暗,路过村头水库的时候我甚至想要不跳进去算了。可我家当时那个处境,自杀这个念头都显得太过奢侈。

我妈丧失劳动力,妹妹年纪尚小,辍学的我自然要帮我爸分担更多家务。上山刨地,一锹一锹挖到天黑。换作以前我肯定怕得要死,山上除了虫蛇,还有一堆一堆的土坟。那阵子我整个人好像麻木了,没有痛感,没有恐惧,大脑一片空白,只有四肢在机械地运动。村里人见了我都很震惊,觉得我跟换了个人似的。

辍学之后,我在家里浑浑噩噩地过了两年,期间我们村去韩国打工的一个朝鲜族哥哥来串门,顺道给我妈介绍了一位老中医,医生开了几包药,外敷内服一段时间,竟然真的有效果。眼看病情好转了,我妈和我爸也不愿我再留在家里帮忙。干农活只有春夏两季,其余时间我都无所事事。于是在2000年,15岁的我踏上了出门打工的路。

小学毕业照,后排右数第三个是我。

我第一份工作是在镇上的火锅店做服务员,洗碗、洗菜、上菜,每个月工资180块钱,但我只干了不到三个月,老板就把我辞了,理由是“没眼力见儿”。没多久我又去了县城的一家自助火锅烧烤店,那里没有固定的上下班时间,晚上等客人离开收拾完卫生,我们就把几张椅子拼起来,铺上褥子和被子睡,早上天亮了,鞋往脚上一蹬又开始工作。

东北零下三十多度的冬天,海鲜还得用冷水洗,我的手背都肿成了馒头,手指头也开始溃烂。我打电话跟家里说冻伤了想回家,我妈让我再等两个月,到过年再走。后来她上县城置办年货顺道看我,等我两只手从橡皮手套里露出来之后,她眼泪瞬间就涌了出来,让我立马辞职回家。

出去打工第一年,回家过春节的合影,最右边的是我。

我在家待了两个月,每天按照偏方用樱桃泡的白酒抹手,伤好之后又出来打工。那是一家 24 小时营业的粥铺,我一个人连上过72 小时的班,没客人的时候趴在桌子上眯一会,客人一来马上起来忙活,头昏脑涨地支撑着。有一天我干活的时候突然开始流鼻血,赶紧拿纸巾去堵。平时我们给客人用的纸巾都叠好放在像一箱方便面箱那么大的纸壳子里,我把里面的纸巾都用完了,血还没止住,只能仰着头让血倒流进嘴里再吐出来。

老板看到之后吓坏了,说要带我去看医生。我坚决不去,心里想的是:你出钱我就去,你不出钱搞不好我一个月的工资都得搭上!最后到底还是没去。我辞职离开这家店的时候,老板还拖欠了我两个月工资没给。因为没有劳动合同,想讨薪也讨不回来,只能自认倒霉。

接着我去了一家稍微有点档次的大店,底薪500加提成。还没做满试用期,一个远房亲戚来找我,说他和别人合伙开了个歌舞厅,让我去吧台记账,做些库房管理的工作。我想一直做服务员也不长久,就辞职去了。虽然毫无经验,可我上手很快,点货对账几乎从未出错,感觉比做服务员有意思多了。

在歌舞厅上班时的我,头发留了八年没剪过,走在路上非常扎眼。

店里的音响师对我很照顾,谁敢欺负我,他就跟人家没完。 在歌舞厅那帮男生里头,他是最有魅力的,人家在卡拉OK点歌,只要输一个号码,他连目录都不需要翻,就知道是第几张碟子第几首歌。17岁的我懵懵懂懂地开始了初恋,然而,和他在一起没多长时间,他就以我太不懂事为由提出分手,说等两年再处。没想到两年后,他把我骗到了广州的传销窝点。

那时候我本来在长春做酒水推销,每天骑个自行车穿梭于大街小巷。因为年龄小,无知者无畏,不管小公司大公司,进去我都直接说找老板,接待人员一脸懵,问我有预约吗?我说没有,老板不在我就坐那等,等到他回来为止。凭着这份厚脸皮,推销工作我干得还算不错。

有天我突然接到初恋的电话,他说自己在广州打工出了车祸,身边没个人照顾,天天吃方便面瘦成了皮包骨头。我听着于心不忍,辞掉工作坐了36 个小时的火车到了广州。见面一看,他根本没出车祸,不过的确是瘦到快脱相了,跟记忆中的样子截然不同。

初恋把我带去了一个地方,那里的人都睡大通铺,喝白菜汤,天天有老师讲课洗脑,每个人斗志昂扬。不过,他们讲得再好听,我也知道没用,连产品都没有,怎么可能赚钱呢?他们叫我介绍朋友过来,我拒绝了,没几天就提出要走。幸亏这里不是那种扣身份证、限制人身自由的北派传销,我很庆幸自己没被人绑起来。

从传销窝点出来以后,我联系了之前在火车上认识的一个哥哥,他说自己是来广州做厨师的,我想着说不定能介绍我去他们店做个服务员,这样起码有个落脚的地方。过去之后我才发现,人家压根不是厨师,而是带着小姑娘去酒店做违法勾当的皮条客,本来没打算拐我,想不到我自投罗网。

年轻时的我,因为性格外向爱说话,很容易相信别人。

他们一伙人不断给我洗脑,说这行赚钱很轻松,很快就能买车买房。我不同意,他们就让我在这住一段时间慢慢了解。知道我月经不调,还给我买了一些中药调理身体。有天晚上,领班突然要把我和一帮穿着暴露的女孩带到酒店,挨个房间供客人挑选,这场面把我吓坏了,幸亏我打扮得比较土,整晚没有一个客人看中。

第二天他们再叫我去,我坚决不去。领班说你在这吃住,还给你喝中药,怎么着也得赚个两千块再走。好在他们没有骂我打我,也没有给我磕白粉,或是强行对我怎么样。我说自己实在没办法赚这个钱,他们就威胁说要把我卖给别的皮条客。

这时候,我只好发挥小时候“哭吧精”的本领,每天都哭得昏天黑地,想着要是实在出不去,干脆自杀算了,反正早晚也是要死的。没想到有一天,他们出去吃饭的时候居然没反锁大门,不知道是忘记了,还是火车上认识的那个哥哥一时心软给我留了门。总之,我有惊无险地逃出来了。

那时候我妹也辍学出来打工,在深圳一家韩国料理店做服务员,我决定去投靠她。2002年的深圳,普通话尚未普及,本地人都说广东话,我一句听不懂,像到了异国他乡,找不到一丝归属感。好不容易应聘上一家酒楼的前台,干了三四天就因为跟客人难以沟通被辞退。

我坐在马路边上哭了很久,走投无路的时候发现有家快开业的日本餐厅急着招人。我进去也没抱啥希望,垂头丧气地告诉老板我不会广东话。老板说不需要啊,只要你会日语就行了。我问日语是什么东西?老板大手一挥,“没事,我们教你,还包吃包住,快来吧。”

就这样,我开始了和日语的缘分。每天开门营业前,所有人都要聚在一起,听老板教我们说欢迎光临、您几位这种常用日语,记不住要罚款。前三个月我抵触心理很强,为了不罚款,只能强行拿汉字的读音来记。三个月后,我注意到日语里的汉字上面有标注假名,相当于中文里的拼音一样,会读假名,就可以发出所有日语的音。悟到这点之后,我像是打通了任督二脉,对日语学习越来越有信心。

18岁左右在深圳拍的照片,到南方之后,我这个东北人终于第一次在春节穿上了裙子。

我知道学好日语可能会有更好的发展,又去报了专门的日语课,一个星期两次课,每次上两小时,学的是标准日本语初级。这时候我才发现,日语里的名词、动词、形容词都有时态变化,这些变化有规律可循,只要记住规律,给我一个新词或者句子,我都能给它活用。这一点让我觉得非常有趣。

课上学的内容,我会努力在工作中使用。很多来店里吃饭的日本客人都是独自在中国工作,比较空虚,很乐意跟我这种性格大大咧咧的人聊天。尽管我说的还不流利,但我想表达的东西都会大胆说出来,说错了别人笑话我也没关系,笑完他会纠正,这对我来说是莫大的收获。

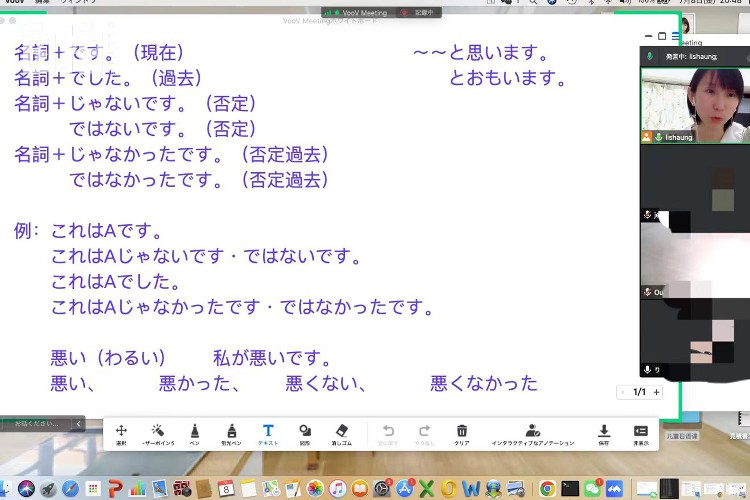

这是我最近讲网课的截图,当时我很喜欢学语法,现在也很喜欢讲语法。

在日料店待到一年多的时候,我终于把家里的债还清了。父母一直为我没有读过大学而遗憾,刚好那时有个远房亲戚在北京一所民办大学做招生工作,他听说我在学日语就怂恿我妈让我去读他们学校。我很纳闷怎么初中高中都没上,就能念大学?他说可以的,交钱谁都能上。听他这么一说,我交完学费就充满期待地去了。

临行前,那些认识的日本客人还给我开了送行会。他们买了一个蛋糕,让我好好学习,说回来之后可以进他们的工厂做翻译。之前在餐厅认识的一位日本叔叔,后来还给过我很多资助,帮我充话费、买机票、往我学校寄洗发水、奶粉、漫画书,还给我买了很多适合学生穿的衣服,就是单纯地想帮我。

这位就是帮我的日本叔叔,我们相差33岁,这是我们认识十年之后再相聚的照片。

结果让人很失望。在这个所谓的大学里,老师教的日语特别简单,他们的口语甚至还没我好。在这里上完三年要花很多钱,最后拿到的还不是国家承认的学历。我觉得浪费时间,待了四个月就退学回深圳了。两个月后,我经人介绍又去了黑龙江的一所日语学校。那里是全天制教学,学费便宜,教得还挺好。

第一学期结束后的暑假,我坐火车去了向往已久的上海,先是在上海一家日料店打暑期工,期间还投了一些简历应聘翻译。没想到投完没几天,我就接到某家台企通知面试的电话。我毫不犹豫地辞掉餐厅工作跑去面试,当时我的日语并没有特别好,但面试官说从我的眼睛里看到了坚韧,破例把我录取了。

这家公司经常进口日本的精密机器,我的工作就是在无尘室里给日本来的调试人员做翻译。每次进去要套上无尘服,要消毒,出来要脱掉,而且各种机器零件的专业术语也实在不在我的兴趣范围之内。上了一个多月的班,眼看快开学了,我如实跟老板说自己还想继续学习,想努力把日语二级考试考下来。

那一年我二级考了375分(满分400分),同时还报考了实用日本语鉴定考试,比起书面日语,我更擅长实用日语,所以考得更好,满分1000分,我考了805分。我们学校是鸡西市唯一的考点,校长可以看到所有考生的成绩,事后据校长说,我的分数在鸡西全市排第一。

毕业之后我本来急着找工作,因为妹妹也想学日语,我得给她交学费,所以又回到深圳,去了之前认识的日本老板那里做餐厅店长。

2008年,我在上海通过紧缺人才培训工程考下了“日语中级口译”证书。

工作第二个月,一位日本朋友约我吃饭,饭桌上他大声吼我,“你去学日语,学得这么好,目的就是继续在餐厅工作吗?你没有人生规划吗?”我把我的苦衷告诉了他,他直接借给我2000 块,帮我解决妹妹的学费问题。很快,我离开餐厅,应聘去了一家服装厂做翻译,没想到这份工作却让我备受打击。

工厂里的流水线工人加班很辛苦,工资待遇也不好,从日本新来的一个领导说要改善大家的工作环境。我天天陪着他巡视工厂,询问每个工人的想法意见,领导慷慨激昂地做出各种承诺,给了大家无限希望。结果一个月后啪啪打脸,他说他对这个工厂束手无策,打算回日本了。领导是拍拍屁股走人了,但所有承诺没了下文,毕竟那些话是经过我翻译出来的,我觉得特别没脸面对工人。

刚到上海时,穿着从七浦路花30块钱买的衣服。

离开工厂,我又一个人单枪匹马地跑到上海。这时候,我简历上学历已经从小学变成了日语专门学校,但那毕竟不是什么正规大学,想进日企很难。大多数情况下,我连面试机会都没有,只好又找了份餐厅的工作先糊口。

餐厅里有位日本客人惊讶于我的日语怎么这么好,他听说我考过了二级,便推荐我去他们公司。之后我开始了白天公司上班,晚上餐厅打工的生活。可能是性格原因,坐办公室对我来说很枯燥,加上睡眠不足,我白天经常打瞌睡,上司发现了会凶我,让我滚回家去睡。

那段时间,有个餐厅认识的日本爷爷请我教他中文,我一开始是拒绝的。毕竟我没读过多少书,拼音都快忘了,怎么教别人呢?他非常诚恳地一直邀请我,说给我一个半小时100块钱,还请我吃晚饭。每周六教一次,问我这不亏吧?话说到这份上,我也不好再拒绝。

刚开始与其说是我教他,倒不如说是他教我如何教他。他把小孩认字的那种拼音卡贴在墙上,让我对着卡片教,还建议我可以多接一点这样的活,比打工划算多了。我觉得有道理,就去日本人看的报纸上登了小广告。渐渐的,兼职占用的时间越来越多,后来我索性辞掉公司的工作,全职教日本人中文。

在上海做老师,这是在一场聚会上日本学生给我送了花。

那几年我真的很拼,最多的时候一天能上10个小时的课,早上六点半教公司白领,他们去上班了,再教那些日本太太,下午教全天制学习的人,晚上又教下班的日本职员......忙到连坐下吃饭的时间都没有,只能边赶路边啃汉堡。 有一回我直接在电梯上晕倒,旁边的日企职员把我送到医院,过没多久我连话都说不出来了,嗓子发炎,耳朵里面一阵阵刺痛,打吊瓶吃药大概花了 1500 块才治好。

辛苦归辛苦,回报也是可喜的。2008年,23岁的我每个月收入已经有七八千,还在上海和苏州交界的花桥贷款买了房。当时因为没开通地铁所以价格不贵,98平的房总价51万。当然,比物质回报更重要的是,我小时候做老师的梦想以另一种形式实现了。

可是在感情这件事上,我后来却受了很大的挫败。2009年,我和刚到上海时在日料店认识的一个日本留学生在一起了。他经常深夜给我打电话,去杭州玩还约我去西湖边散心。他外形条件很好,一米八的大高个,很符合我的审美。也会照顾人,会给我做饭、按摩脚底,漂泊在外多年的我很想成个家,恋爱半年后我们便结婚了。

这个男人的家庭条件在日本很一般,我没要一分钱彩礼。2010年年初,因为他在中国读书还没毕业,怀着孕的我一个人飞到日本去做孕检。由于子宫颈比较短,随时有流产的可能性,只得留在他家养胎。

2010年,我在日本丈夫家养胎。

整整两个月时间,我没有电脑和智能手机,看电视不能调台,否则他家80多岁的老奶奶会生气。吃得也特别不习惯,除了辣白菜几乎找不到一个下饭的。等到丈夫毕业回来,我好像终于抓到了一根救命稻草。大老远望见他的身影,我忍不住朝他狂奔过去,一抱住他眼泪就流了出来。

不到一个月,我的子宫颈缩短变得更严重了,去孕检的时候直接被医生扣下来,用轮椅推进了住院病房。接下来那整个月,我每天都在扎针,针头要在皮肤里埋48小时以上,针口红肿了再换个地方重新埋。丈夫偶尔来看我,不但体会不到我的痛苦,还总说想跟我换,因为我一天到晚躺着,他却要打起精神工作。

好不容易生完宝宝,我逛母婴论坛看到很多人对日本产品感兴趣,刚好那时候医院有人推销奶粉,价格还挺优惠,我就动了代购的心思,让丈夫出钱买奶粉。他说等你出院工作了,记得把奶粉钱还我。当时我正抱着孩子喂奶,听到这话眼泪噼里啪啦地掉到孩子脸上。一想到他平时也经常嘲笑我是“吃钱的虫子”,我就觉得这日子过得太憋屈了,下决心要带孩