江泽民同志在上海

“上观新闻”微信公号

编者按 江泽民同志与上海有着不解之缘。他1947年从上海交通大学毕业后,到工厂工作,1949年组织工人群众开展护厂活动,迎接上海解放。中华人民共和国成立初期,他先后担任上海益民食品一厂第一副厂长、上海制皂厂第一副厂长、第一机械工业部上海第二设计分局电器专业科科长等职。1962年,他回到上海,任第一机械工业部上海电器科学研究所副所长。1985年他再次来到上海,任上海市市长、中共上海市委副书记,1987年任中共上海市委书记。

往事岁月,历历在目。我们从之前出版的《江泽民和他的母校上海交通大学》(上海人民出版社2006年3月第1版)、《日出江花——青年江泽民在上海》(上海人民出版社2010年4月第1版)、《江泽民在上海(1985-1989)》(上海人民出版社2011年6月第1版)等书中节选部分片段(略有删减),以作缅怀。标题为编者所加。

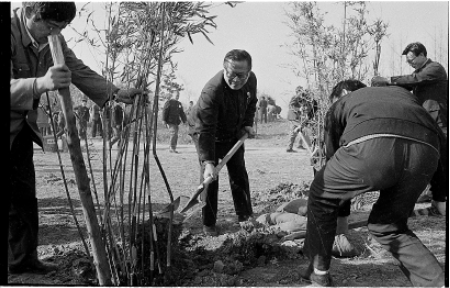

在上海交通大学好学生与“江博士”1945年抗战胜利后,江泽民同志转学到上海交通大学工学院电机工程系继续学业。1946年4月,由同学王嘉猷介绍加入中国共产党。1946年冬,江泽民同志接受党组织的任务,帮助地下党员厉恩虞隐蔽一段时间。1947年5月,交大爆发震惊全国的护校运动,江泽民同志和同学们高喊“反内战、反饥饿、要民主、要自由”的口号集会示威。革命斗争中,江泽民同志经受了锻炼。1947年夏天,江泽民同志从交大毕业。在师长们眼中,江泽民同志是一个善于思考、勤奋踏实的好学生。当时,他所在的工学院,院长为王之卓,电机系系主任为钟兆琳。电机系又分设两个组:电信组和电力组。江泽民同志在电力组,当时的老师有朱物华、钟兆琳、张钟俊、顾毓琇、曹凤山、林海明、严晙、沈尚贤等,都是高教界名师。在同窗们眼中,江泽民同志是一个聪明睿智、博学多才的好学友。毕业分别之际彼此写“画像”留作纪念,同班同学童宗海在纪念册上给江泽民同志写了如下画像:江兄泽民,举室共知之博士也。博士自幼即聪慧异常,在校成绩,每列前茅,尤长数学,为全级冠。遇友热心诚恳,处事迅速果断。持相对论,每辩必胜。创三曲线,得博士衔。平昔爱好运动,长单杠,善短跑,近则喜赋词弹曲,俨然“江大爷”矣。在上海益民食品一厂“光明牌”打败“美女牌”美女牌冰淇淋和棒冰本是美商海宁洋行的拳头产品。此时美女牌还在生产,并行销市场,而且很受市民的欢迎。而益民食品一厂生产的冷饮,虽然是过去生产美女牌冷饮的机器生产的,但由于配方不同,味道不同,总不能重复别人的品名再叫美女牌吧。江泽民同志提议,要创立新中国自己的品牌,就要给益民食品一厂生产出来的冷饮起个名字,大家都在挖空心思想。最后还是江泽民同志提议:“天亮了,解放了,光明照亮中国。我们的冷饮就叫‘光明牌’吧。”那时还没有“市场竞争”这个概念,也没有这个名词。江泽民同志只是朴实地感到:要通过比赛的方法,让光明牌把美女牌比下去;除了口感上要超过它,我们要有大手笔,要让印在包装纸上的“光明”变成家喻户晓的名牌。身为副厂长兼工会主席的江泽民同志负责广告宣传工作。在他的指导下,负责供销业务的徐永强把所有的电台都联系好,在同一时间,所有电台都广播光明牌冰淇淋广告;他们把上海所有报纸的广告版也都联系好,刊登光明牌广告;上海各个交通要道都做上光明牌的广告……他们还组织宣传队上街宣传。在江泽民同志的具体主持下,把一辆美国生产的旧汽车改装成宣传车,车头上“光明问世”四个大字,从益民食品一厂出来,经过其美路(四平路)、迪斯威路(溧阳路),过嘉兴路桥到吴淞路,一直到外滩,由外滩再到爱多亚路(延安东路),再回来。他们还组织秧歌队、腰鼓队、越剧队、京剧队、淮剧队去南京路、西藏路、淮海路、外滩等地表演宣讲光明牌,一路上免费送光明牌棒冰。江泽民同志还想了一个办法,做了许多木质冷饮箱,发给有困难的职工家属,给予薄利补助,进行推销,后来又扩大到贫困市民,组成了一支流动的销售大军。销售员头戴遮阳大草帽,背起木箱,木牌一敲,拉着长腔“光——明——牌——棒冰”,走街串巷地叫卖,简直是一场销售光明牌冷饮的人民战争,把美女牌打得落花流水,直至关门停产。1951年6月1日,光明牌商标正式注册,开创了中国冷饮民族品牌的先河。在上海制皂厂与外商谈判的风云突变与悄然之变江泽民同志进入肥皂厂接管小组后,就参与了和戚惠昌等英商代理的谈判。接管小组面对的是商海沉浮数十年、在华洋两界游刃有余的“老江湖”,这无疑是一场艰难的博弈。江泽民同志穿着人民装,走进了外滩18号。在这里,他感受到了与益民食品一厂完全不同的洋场气氛。他很清楚自己的使命所在,他在寻找与英商代理人之间的沟通方式。半个多世纪后的2006年,江泽民同志还清楚地记得戚惠昌很能喝啤酒这个细节。他说:“那个时候,我对戚惠昌的各方面都进行了研究。”经过一段日子的观察,江泽民同志对参加接管工作的公司协理员、厂长室秘书周伟说,他找到了双方的共同点,那就是:大家都是中国人。我们不要把戚惠昌当作外国人看。周伟回忆道,当年无论在谈判桌前,还是在日常接触中,江泽民同志都没有咄咄逼人。他总是主动与戚惠昌沟通,以交朋友的姿态坦诚相待。悄然之中,戚惠昌的立场有了微妙的变化。香港方面,对已经负债累累的企业去意已定。戚惠昌起初没有向前来谈判的干部交底。半年后的10月27日,他将与香港方面往来的信件,交给了中皂厂副厂长江泽民同志,并对他讲述了自己与英商的交涉过程。1952年6月27日下午,双方终于谈妥,草签了转让协议书。一个夜晚就风云突变。戚惠昌接到香港急电。远在海外遥控的英商出尔反尔,要推翻代理人与接管方已经达成的共识。他们想以时间来赢取空间,在谈判桌上收复失地。我方接管人员决定抓住时机,不给英商翻盘的余地。江泽民同志及益民工业公司和外事处的干部,都找戚惠昌作了恳切的谈话。经过激烈的思想斗争,戚惠昌终于决定:挣脱伦敦和香港的遥控,真正行使自己作为全权代表的权力。他在谈判协议书和契约上签下了“全权代表戚惠昌”——英方委以的头衔和他的姓名。戚惠昌告知香港:全部谈判均依港方指示进行,香港授权谈判转让及转让条件之电报已作为证件呈交政府,草约已经成立,法律上、道德上及事实上均不能更改。在一机部第二设计分局方案是合理的,无需改动1953年1月,中央第一机械工业部下达了上海电机厂“一五”计划扩建任务书。扩建工程总体设计由一机部设计总局第二分局负责。江泽民同志领导的电器专业科刚刚成立,就要在这出大戏中担纲主角。电器专业科共有40多名员工,大部分是承接设计任务的专业技术人员。工作环境和气氛,已完全不同于接管英商肥皂厂时的谈判。江泽民同志十分喜欢这个新建的工作团队。江泽民同志总是敞开大门,让各专业组的设计人员和专家随时到来,在桌上摊开资料和图纸,共同探讨,有时会为技术问题展开激烈争论。凭借着丰富的知识面和出众的快速学习能力,江泽民同志很快就能够与每个领域的专才对上话,成为懂行的领导者,深受各方信赖。1954年春,一机部派出专家组专程来沪审查。成员个个都是业界权威。如此阵容,足见上海电机厂扩建项目的重要程度。评审一开始,专家组就提出了许多不同意见,要求作较大修改。尤其对新建的汽轮发电机车间的设计面积、设备和工时,比照苏联工厂的生产经验,认为应予一定的压缩。面对前辈和专家们犀利的目光和不同意见,江泽民同志进行了冷静、独立的思考,并同项目总设计师和其他设计人员及时沟通,认真分析研究。设计方案吸收了捷克先进经验,结合国情,适当考虑产品升级生产需要,经过反复计算论证完成。江泽民同志作出判断:设计方案是合理的,无需改动。江泽民同志带领参与的同志,向专家作了详细说明和解释,甚至还把具有丰富经验的老技工请到审评会上,对操作工时进行详尽讲解……经过激烈争论和充分沟通,专家们最终都被说服,设计方案基本未经修改就通过了初审!实践很快就验证了江泽民同志当时决定的正确性。1954年,仿捷4H5466/2型6000千瓦空冷汽轮发电机,在上海电机厂试制成功,开创了我国制造汽轮发电机的历史。1955年,这台汽轮发电机与配套的汽轮机、锅炉等被运送到皖南,安装在安徽淮南电厂。这是我国第一台国产机组。实践证明,整个汽轮发电机车间的设备选用、平面布置都是合理并且成功的。在上海电器科学研究所产品填补国内空白上海电器科学研究所是当年直属国家第一机械工业部的科研大所,1962年,江泽民同志出任该所主持科研技术工作的副所长。他明确提出“远近结合,以近为先”的“八字方向”,电科所很快取得一系列科研成果,为我国自行设计研究新一代中小型电机、低压电器打下扎实基础,产品填补一批国内空白。江泽民同志为电科所科研基地建设倾注大量心血,几个主要测试基地都是在江泽民同志主管下建成的。40多年过去了,电机试验站现在已是我国中小型电机产品的检测中心。国内第一家工业用噪音试验室成为全国的样板。无线电干扰试验室是当时国内最大的屏蔽室,沿用了近30年。江泽民同志主抓对国民经济有重大影响的3个基本系列产品的设计工作,其中的J2、JO2小型三相异步电机系列获一机部新产品设计一等奖。1965年部局安排研制高温电磁泵,以满足原子能反应堆配套急需。一无图纸、二无资料、三无样机,江泽民同志查阅书籍,亲自帮助课题组制订方案,建成试验塔。研制条件很简陋,江泽民同志不顾个人安危,冒着高温水银有毒蒸汽的侵害,参加了全过程试验,历时半年不断改进,最终通过技术鉴定,填补国内重大空白,使我国水银电磁泵的研制进入世界先进水平行列。蒋福根(时为低压电器室支部书记):外面的人不太清楚,一个测试用的噪音室有什么了不起?我打个比方,如果电机用在军舰上,双方对峙,声呐监听,谁的电机噪声大,谁就可能葬身鱼腹。电机噪声的高低就是质量重要标志之一,去开国际研讨会,人家就瞧不起你,因为你连检测电机质量的设备都没有。毛主席去世后,对纪念堂用的电机要求很高,这个质量关就是在我们噪音室里检测完成的。窦植(时为低压电器室工程师):我和江泽民同志还有所里的其他同志一起报名参加设在五一中学里的日语班,每星期读3个晚上。有一次他出差一个多星期,偏偏第二天就要考试了。那晚我在江泽民同志家吃的饭,然后就在饭桌上挑灯夜战。他一共落下十几节课的内容,我真为他捏把汗。可奇怪的是,一个章节我只讲了六七成,他就说懂了。我们一直忙到将近12点。待分数出来,我得了个比较满意的95分,他的分数居然是99分!为什么选读日语?因为当时日本的电机开始在世界崭露头角。李万美(时为所技术员):我有幸和江泽民同志一家做过一年半的邻居。1969年夏天他探亲回上海住了20天。我喜欢唱,江泽民同志亲自弹吉他,一切都是即兴的,江泽民同志弹什么曲子我就唱什么歌,反过来也一样。我们总在厨房门口的过道里弹琴唱歌。后来电视里看到江泽民同志访问美国时在檀香山弹吉他,我看了觉得特别亲切,他的吉他弹了几十年,有相当造诣。江泽民同志是一个善良谦和的人,更是一个胸襟宽广、聪明睿智的人。“文革”那么乱,他始终也没有放弃过学习外语和科技,半夜里还在走廊自学法语。在上海市委、市政府从第一件事到《歌唱祖国》1985年夏天,59岁的江泽民同志出任上海市市长,第一件事就是调查研究。了解城市规划问题就花了12个半天,拿着图纸,沿着马路跑。 1986年3月8日,时任上海市市长的江泽民同志在共青森林公园植树。俞新宝 摄

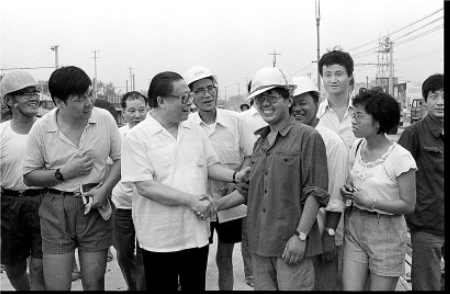

1986年3月8日,时任上海市市长的江泽民同志在共青森林公园植树。俞新宝 摄 1987年8月5日,时任上海市委书记、市长的江泽民同志冒着酷暑,前来看望铁路上海站的建设者。周先铎 摄【为民情怀】《半月谈》杂志曾发表了一篇文章,告诉了我们一个真实的故事。1985年6月12日清晨,东方刚吐出一丝鱼肚白,上海西南角最大的菜场和农贸市场乌鲁木齐路、五原路菜场,照例开始了一天中最为繁忙喧闹的早市。行色匆匆的人们,几乎谁也没有注意人流中两位穿着普通的男子。而他俩却对周围的一切都饶有兴趣,慢慢地转悠,一个个摊位察看。他俩,就是前一天刚从北京来上海赴任的江泽民同志和他身边的一位工作人员。江泽民同志用上海话询价:“几钿一斤?”得知每斤米苋两角、黄鳝一元八角,江泽民同志点点头。9月底,江泽民同志去北京搬家,30日回上海,10月1日清晨又去察看小菜场,这回他吃了一惊,黄鳝每斤三元八角。一位老太太买了半斤,嘴里在发牢骚:“这么贵,吃了成神仙啦!”还有人边采购边咕噜:“看,市长来了啥事未干,首先涨价。”江泽民同志心里难过,深沉地说:“上海这么个大城市,如果市民的小菜篮子保不住,就很难稳定。”为解决菜篮子问题,江泽民同志的足迹遍及郊区各县。1986年1月,江泽民同志主持召开了上海市农村工作会议。1987年,书记和市长一肩挑的江泽民同志主持召开的第一个会是关于农业发展的干部大会。江泽民同志指出,郊区农业搞得好坏,直接影响到市民的菜篮子。他强调:丝毫不能动摇以农业为基础的思想——这是我的肺腑之言。1988年,上海召开副食品工作会议,正式提出了“菜篮子工程”的概念。江泽民同志说:当我们在车站上、车厢里看到拥挤不堪的人群时,当我们看到孩子们在简陋甚至危险的教室里上课、数万名幼儿入托入园难使年轻父母愁眉不展时,当我们了解到全市有2万名职工上下班路上要花4小时以上的时间时,当我们看到一场暴雨使11万户居民家中进水时,心里就感到深深不安。我们是人民的公仆。我们一定要把群众的疾苦、人民的利益放在心上,这是办实事的根本原因,也是对党员干部的起码要求。1986年春节前夕。江泽民同志得知本市一家醋厂因停电无法生产食用醋,库存的醋也不多了。江泽民同志想,虽然上海人吃醋不像山西人那么多,但在春节期间,烧糖醋黄鱼、糖醋排骨,吃饺子,买不到醋,那就不好了。江泽民同志了解情况后,立即打电话给华东电管局负责人,请他们无论如何立即帮助解决醋厂供电问题,并把结果告知。供电部门很快就解决了。江泽民同志多次强调:每年限时完成十几件人民看得见、摸得着的实事。第二年年初要公布结果,接受人民群众的监督检查。1987年1月,江泽民同志发表了题为《人民政府为人民,扎扎实实办事情》的文章,总结了1986年上海实事工程的实施情况,阐述了为民办实事制度化的具体内容。从1986年开始,实事工程成为上海的民心工程。【城市发展】江泽民同志把加强基础设施建设作为“七五”期间着重抓好的三件大事之一。如动工建设了上海第一条轨道交通线——地铁一号线,建成了中国内地第一条高速公路——沪嘉高速公路,开工建设市区第一座跨越黄浦江的南浦大桥。临近1986年元旦只有3天了,江泽民同志亲自主持召开了上海铁路新客站及外环线工程领导小组第一次(扩大)会议。此后他20次深入工地现场办公。一次,设计单位拿出了设计图纸,施工单位接图后认为无法施工,公文来公文去,就是定不下来。江泽民同志发现后,立即把两家单位的主要领导找来。那时天气不热,江泽民同志只穿一件衬衣,对着这两位领导严厉地说:“不是我急,是老百姓急,他们没那么多精力来陪你们扯皮!”问题很快得到了解决。1987年铁路新客站经过国家验收,正式交付使用。开站仪式上,江泽民同志讲话中提出了一个富有哲理的论断:今天的上海,困难与希望同时并存,挑战和机会一起出现。后来这句话演绎为“困难与希望同在,挑战与机遇并存”,成为名言广泛流传。江泽民同志十分重视环境保护和环境治理工作。他说:苏州河要抓紧治理,我们要坚持不懈,做好这件造福子孙的大实事。为解决一期工程总投资16亿元人民币的融资问题,他提出争取利用外资。这项工程成为上海利用外资进行城市基础设施建设的第一个项目。江泽民同志还给工程指挥部题了词,开始题写的是“决心把苏州河治好”,后来他经过一番深思熟虑,又让秘书换了一幅,加了个“理”字,表明苏州河不但要整治好,以后还要管理好。江泽民同志坚持用改革的办法来解决当时城市建设资金紧缺、体制机制不活的问题,做了大量开创性工作,特别是在利用外资和实行土地使用权有偿转让等方面取得重大突破。同时,积极向中央争取政策支持,逐步走出了一条投融资主体多元化、投资渠道多样化的新路,为上海城市大建设、大发展创造了重要的体制机制基础。还有一项重大突破就是改革财政制度。1988年元旦刚过,《解放日报》头版醒目位置发表了江泽民同志的一篇署名文章《技术进步是上海经济新格局的支柱》。他指出:上海要充分发挥中心城市的综合功能,把增强国际竞争能力作为经济发展的目标,走外向型经济的道路,科学技术进步是关键。1989年初,市经委和科委准备联合举办一个别开生面的展览会,把上海重点行业及产品与国外同行业及同类产品作对比。江泽民同志大加赞赏,特别强调:不要留情面,要让大家看了发急出汗,坐不住。【改革开放】1988年元旦刚过,上海最高决策层作出一个异乎寻常的举动,他们组成一个大型高级代表团,由市委书记、市长江泽民同志为团长,在广东逗留12天,进行学习考察。回到上海,市委就决定召开一次干部大会。参加大会的有1万多人,江泽民同志在会上作了学习考察报告。这个会议在当时产生了很大反响。江泽民同志强调,首先要解放思想。把集中力量深化改革、扩大开放、发展外向型经济,作为上海推进现代化建设的战略选择。股份制调研在1988年11月开始展开。在企业走了一圈以后,江泽民同志想听听理论界的看法。整个座谈过程中,江泽民同志不停地记,不停地提问。之前江泽民同志不慎跌了一跤,一只手臂受伤打了绷带,但还是拿着笔不停记录。1989年2月,江泽民同志主持召开了市委书记办公会,对股份制决定扩大试点,但一定要积极而又规范,要学会按国际惯例进行,重在把企业机制搞活。开发浦东的讨论、酝酿甚至策划,一直可以追溯到20世纪80年代初,特别是江泽民同志在上海担任市长、市委书记的那段时间。江泽民同志在充分听取各方意见的基础上,最终决定支持开发浦东的战略发展思路。1988年5月2日至4日,上海召开了浦东新区开发国际研讨会。江泽民同志讲话时神情激动。他说,我们一定要把这件事情办好。【党的建设】上海干部只要一提到江泽民同志抓廉政建设,都会记起他的一句名言:“上梁不正下梁歪,中梁不正倒下来。”外事活动中,江泽民同志都注意热情周到而又勤俭节约。1988年初,上海制订了一个改进对外宴请工作的规定,当年2月1日施行,这就是后来社会上广为流传的“四菜一汤”。1989年3月,上海市委召开全市党员负责干部会议,江泽民同志发表长篇讲话,提出要全党动员,为加强上海党的建设而努力,坚持从严治党,加强基层党组织建设和抓好廉政建设。最后他说,市委常委会已经决定在6月底、7月初召开市委全会,进一步研究加强党的建设问题,并作出关于加强党的建设若干问题的决议。后来江泽民同志担任中共中央总书记,他把在新形势下加强党的建设的思考带到了中央,推动形成了一系列决定,在全党范围内不断地推进党的建设。江泽民同志对市委和市政府机关干部既有严格要求,也有热情关怀。在他担任上海市党政领导期间,每年都参加办公厅组织的迎春联欢活动,兴之所至还引吭高歌一曲,或指挥大家一起大合唱,《歌唱祖国》是他最喜欢唱的歌曲。本级编辑 邹姗

1987年8月5日,时任上海市委书记、市长的江泽民同志冒着酷暑,前来看望铁路上海站的建设者。周先铎 摄【为民情怀】《半月谈》杂志曾发表了一篇文章,告诉了我们一个真实的故事。1985年6月12日清晨,东方刚吐出一丝鱼肚白,上海西南角最大的菜场和农贸市场乌鲁木齐路、五原路菜场,照例开始了一天中最为繁忙喧闹的早市。行色匆匆的人们,几乎谁也没有注意人流中两位穿着普通的男子。而他俩却对周围的一切都饶有兴趣,慢慢地转悠,一个个摊位察看。他俩,就是前一天刚从北京来上海赴任的江泽民同志和他身边的一位工作人员。江泽民同志用上海话询价:“几钿一斤?”得知每斤米苋两角、黄鳝一元八角,江泽民同志点点头。9月底,江泽民同志去北京搬家,30日回上海,10月1日清晨又去察看小菜场,这回他吃了一惊,黄鳝每斤三元八角。一位老太太买了半斤,嘴里在发牢骚:“这么贵,吃了成神仙啦!”还有人边采购边咕噜:“看,市长来了啥事未干,首先涨价。”江泽民同志心里难过,深沉地说:“上海这么个大城市,如果市民的小菜篮子保不住,就很难稳定。”为解决菜篮子问题,江泽民同志的足迹遍及郊区各县。1986年1月,江泽民同志主持召开了上海市农村工作会议。1987年,书记和市长一肩挑的江泽民同志主持召开的第一个会是关于农业发展的干部大会。江泽民同志指出,郊区农业搞得好坏,直接影响到市民的菜篮子。他强调:丝毫不能动摇以农业为基础的思想——这是我的肺腑之言。1988年,上海召开副食品工作会议,正式提出了“菜篮子工程”的概念。江泽民同志说:当我们在车站上、车厢里看到拥挤不堪的人群时,当我们看到孩子们在简陋甚至危险的教室里上课、数万名幼儿入托入园难使年轻父母愁眉不展时,当我们了解到全市有2万名职工上下班路上要花4小时以上的时间时,当我们看到一场暴雨使11万户居民家中进水时,心里就感到深深不安。我们是人民的公仆。我们一定要把群众的疾苦、人民的利益放在心上,这是办实事的根本原因,也是对党员干部的起码要求。1986年春节前夕。江泽民同志得知本市一家醋厂因停电无法生产食用醋,库存的醋也不多了。江泽民同志想,虽然上海人吃醋不像山西人那么多,但在春节期间,烧糖醋黄鱼、糖醋排骨,吃饺子,买不到醋,那就不好了。江泽民同志了解情况后,立即打电话给华东电管局负责人,请他们无论如何立即帮助解决醋厂供电问题,并把结果告知。供电部门很快就解决了。江泽民同志多次强调:每年限时完成十几件人民看得见、摸得着的实事。第二年年初要公布结果,接受人民群众的监督检查。1987年1月,江泽民同志发表了题为《人民政府为人民,扎扎实实办事情》的文章,总结了1986年上海实事工程的实施情况,阐述了为民办实事制度化的具体内容。从1986年开始,实事工程成为上海的民心工程。【城市发展】江泽民同志把加强基础设施建设作为“七五”期间着重抓好的三件大事之一。如动工建设了上海第一条轨道交通线——地铁一号线,建成了中国内地第一条高速公路——沪嘉高速公路,开工建设市区第一座跨越黄浦江的南浦大桥。临近1986年元旦只有3天了,江泽民同志亲自主持召开了上海铁路新客站及外环线工程领导小组第一次(扩大)会议。此后他20次深入工地现场办公。一次,设计单位拿出了设计图纸,施工单位接图后认为无法施工,公文来公文去,就是定不下来。江泽民同志发现后,立即把两家单位的主要领导找来。那时天气不热,江泽民同志只穿一件衬衣,对着这两位领导严厉地说:“不是我急,是老百姓急,他们没那么多精力来陪你们扯皮!”问题很快得到了解决。1987年铁路新客站经过国家验收,正式交付使用。开站仪式上,江泽民同志讲话中提出了一个富有哲理的论断:今天的上海,困难与希望同时并存,挑战和机会一起出现。后来这句话演绎为“困难与希望同在,挑战与机遇并存”,成为名言广泛流传。江泽民同志十分重视环境保护和环境治理工作。他说:苏州河要抓紧治理,我们要坚持不懈,做好这件造福子孙的大实事。为解决一期工程总投资16亿元人民币的融资问题,他提出争取利用外资。这项工程成为上海利用外资进行城市基础设施建设的第一个项目。江泽民同志还给工程指挥部题了词,开始题写的是“决心把苏州河治好”,后来他经过一番深思熟虑,又让秘书换了一幅,加了个“理”字,表明苏州河不但要整治好,以后还要管理好。江泽民同志坚持用改革的办法来解决当时城市建设资金紧缺、体制机制不活的问题,做了大量开创性工作,特别是在利用外资和实行土地使用权有偿转让等方面取得重大突破。同时,积极向中央争取政策支持,逐步走出了一条投融资主体多元化、投资渠道多样化的新路,为上海城市大建设、大发展创造了重要的体制机制基础。还有一项重大突破就是改革财政制度。1988年元旦刚过,《解放日报》头版醒目位置发表了江泽民同志的一篇署名文章《技术进步是上海经济新格局的支柱》。他指出:上海要充分发挥中心城市的综合功能,把增强国际竞争能力作为经济发展的目标,走外向型经济的道路,科学技术进步是关键。1989年初,市经委和科委准备联合举办一个别开生面的展览会,把上海重点行业及产品与国外同行业及同类产品作对比。江泽民同志大加赞赏,特别强调:不要留情面,要让大家看了发急出汗,坐不住。【改革开放】1988年元旦刚过,上海最高决策层作出一个异乎寻常的举动,他们组成一个大型高级代表团,由市委书记、市长江泽民同志为团长,在广东逗留12天,进行学习考察。回到上海,市委就决定召开一次干部大会。参加大会的有1万多人,江泽民同志在会上作了学习考察报告。这个会议在当时产生了很大反响。江泽民同志强调,首先要解放思想。把集中力量深化改革、扩大开放、发展外向型经济,作为上海推进现代化建设的战略选择。股份制调研在1988年11月开始展开。在企业走了一圈以后,江泽民同志想听听理论界的看法。整个座谈过程中,江泽民同志不停地记,不停地提问。之前江泽民同志不慎跌了一跤,一只手臂受伤打了绷带,但还是拿着笔不停记录。1989年2月,江泽民同志主持召开了市委书记办公会,对股份制决定扩大试点,但一定要积极而又规范,要学会按国际惯例进行,重在把企业机制搞活。开发浦东的讨论、酝酿甚至策划,一直可以追溯到20世纪80年代初,特别是江泽民同志在上海担任市长、市委书记的那段时间。江泽民同志在充分听取各方意见的基础上,最终决定支持开发浦东的战略发展思路。1988年5月2日至4日,上海召开了浦东新区开发国际研讨会。江泽民同志讲话时神情激动。他说,我们一定要把这件事情办好。【党的建设】上海干部只要一提到江泽民同志抓廉政建设,都会记起他的一句名言:“上梁不正下梁歪,中梁不正倒下来。”外事活动中,江泽民同志都注意热情周到而又勤俭节约。1988年初,上海制订了一个改进对外宴请工作的规定,当年2月1日施行,这就是后来社会上广为流传的“四菜一汤”。1989年3月,上海市委召开全市党员负责干部会议,江泽民同志发表长篇讲话,提出要全党动员,为加强上海党的建设而努力,坚持从严治党,加强基层党组织建设和抓好廉政建设。最后他说,市委常委会已经决定在6月底、7月初召开市委全会,进一步研究加强党的建设问题,并作出关于加强党的建设若干问题的决议。后来江泽民同志担任中共中央总书记,他把在新形势下加强党的建设的思考带到了中央,推动形成了一系列决定,在全党范围内不断地推进党的建设。江泽民同志对市委和市政府机关干部既有严格要求,也有热情关怀。在他担任上海市党政领导期间,每年都参加办公厅组织的迎春联欢活动,兴之所至还引吭高歌一曲,或指挥大家一起大合唱,《歌唱祖国》是他最喜欢唱的歌曲。本级编辑 邹姗