作者丨镜陶

译者丨田禾子

“比暴行更痛苦的是遭到孤立的感觉、没有人帮助的绝望。比起不能为真相发声,对现实充耳不闻更加可耻。”

近期《熔炉》中译本十周年纪念版在国内出版,根据小说改编的同名电影曾掀起的热潮还历历在目。《熔炉》的情节取材于2000年到2005年在韩国光州仁和龙牙特殊教育学校发生的虐待和性侵残障学生的真实案件,当时的孔枝泳正在书写其他小说,看到新闻上写“当法官宣判加害者无罪时,坐席上传来了聋儿们哭喊的声音”后,立刻被触动,联系记者了解案件情况。

孔枝泳,1963年出生于韩国首尔,延世大学英语系毕业,著有作品《熔炉》《亲爱的女儿》等。

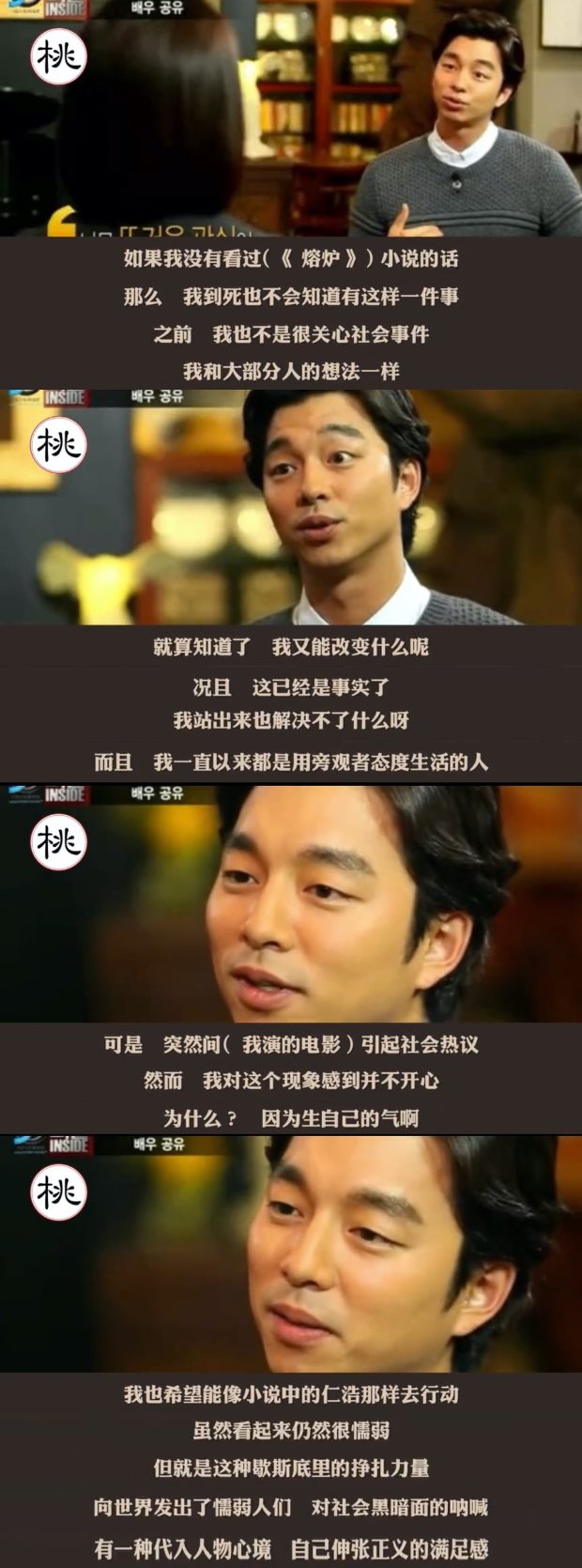

2009年的时候,演员孔刘读到了《熔炉》,极力奔走,甚至自掏腰包促成了电影的拍摄和上映,其影片上映引起了巨大的舆论热潮,甚至使韩国诞生了第一个以小说名字命名的法律。

孔枝泳的作品一直聚焦工人、女性等弱势群体的生活状况,被誉为“亚洲文学的良心”,但实际上她在写作之初并没有这么宏大的野心,也并非是无所畏惧,只是看到弱势群体承受的痛苦,就觉得自己所遭受的暴力不算什么了。她认为文学本就是对失败者和悲伤者的安慰和力量,并没有期盼读者从《熔炉》中得到什么,这本书带来的社会效应能够保护这些弱势群体,她就已经非常感激了。

新京报记者专访《熔炉》作者孔枝泳,一起聊了聊小说的灵感来源、取材过程和小说掀起热潮后她的感受,以及她对韩国其他性别不平等事件的看法。

《熔炉:十周年纪念版》,北京联合出版公司 大鱼读品2020年6月版,孔枝泳著,张琪惠译

性暴力背后不仅是性冲动,还有施暴者想要支配人类的欲望

新京报:你在小说末尾的“作者的话”中提到你写作《熔炉》是因为读到了一篇韩国国内有关听觉障碍人士的新闻报道,也就是2005年发生在光州聋哑障碍人学校的真实事件,能详细讲讲这篇报道的内容和给了你什么样的启发吗?

孔枝泳:当时我正在写其他小说。有一天偶然在读报纸的时候,角落的豆腐块里出现对聋儿们判决的最后场景的新闻

(小说的话就是最后一个场景)

,内容是这样的:“当法官宣判加害者无罪时,坐席上传来了聋儿们哭喊的声音”,我记得大致是这样的内容。我从来没有听过聋儿们的哭喊声,但惊奇的是那时我好像听到了他们的嘶喊声。我一直很看重自己的感觉,决定要深入了解这个问题,于是马上联系了报社,和那位记者见面了。

很难讲。比起说这是偶然,不如说是我一直认为的我的文学的要素,我的文字要站在弱者、被孤立的人们、在哭泣的人们的一边的想法,也许就是从看到那则新闻开始就被触动了。

新京报:你提到为了创作《熔炉》进行了一系列调研,拜访过记者、牧师、为学生遭遇性暴力而流下眼泪的教师,能讲讲你调研的收获吗?调研过程中有没有遇到什么困难?

孔枝泳:这种采访最难的总是不能向当事人询问。也有人可以问出口,但是对我来说这种询问很可能对他们造成二次伤害,所以我不会直接询问。因此我对周围的人进行了仔细的取材。然后像版画一样,空出来的部分呈现出画面,那是真实的可能性很高。

人们普遍认为说起性暴力,性冲动就是全部,但是通过采访我知道了那种冲动并不是针对性,而是想要成为人类支配者的欲望。实际情况中,不仅是女学生,男学生也会成为性侵事件的受害者

(学校的教师可能是双性恋)

,他们不仅承受着性暴力,在身体上也遭受可怕的暴力。这两种暴力的本质是一样的,是把被害者变成服从自己的奴隶的目的。

我领悟到的另一点是,发现这种犯罪的普通人的态度是非常重要的。针对孩子们的性犯罪第一次被披露出来时,周围的人们非常震惊。但他们担心自己的利益被侵害,于是选择了沉默,因此这种犯罪就像传染病一样扩散开来。在实际情况中,后来那里就像性犯罪的丛林一样,稍微强势的人对稍微弱势的人施以暴力,让对方屈服,最终成为性犯罪的窝巢。这是十分可怕的事情。萨特说他人即地狱

(译者注:韩文原文为“他人的视线是地狱”)

,但在这个案件中,正是因为那里是他人的视线无法达到的封闭空间,这是形成犯罪的另外一个原因。透明的、不被隐匿的东西是多么重要,这在COVID-19期间也可以充分感受到。这些暴力和传染力极强的传染病是一样的。

“孩子们可以摘掉说谎精的标签,堂堂正正在当地社会中生存下去”

新京报:《熔炉》在东亚畅销至今,符合你当初对这部小说的读者的期待吗?在小说出版后的十余年里,韩国的性别平等程度发生了什么样的变化?

孔枝泳:

(这本书)

对读者产生了很大的影响,也诞生了韩国第一个以小说的名字命名的法律。这条法律是去除针对弱势群体或身体残障人士的性犯罪的公诉时效的法律。

但是,现在的韩国两性平等是才刚刚开始要透明起来的状态,要走的路还很远。但历史不是一两天就可以改变的。前进一小步,也有时会后退两三步,但只要我们能清楚地认识到自己要前进的方向就可以了。我们正在一起努力。

新京报:《熔炉》在2011年被改编为了同名电影,由韩国演员孔刘和郑有美主演,这部电影在当时引起了轩然大波,推动了韩国立法,当时的犯罪嫌疑人也被警方重新逮捕。你怎样评价这部电影?你觉得文艺作品能对社会产生多大的影响?

孔枝泳:电影改编得很好,孔刘和郑有美的演技都很精彩,孩子们也演得很好。我非常感谢他们。当时在电影试映会结束后,还发生了扮演校长角色的演员在洗手间被其他人围住的情况,说明电影的影响力是巨大的。在报纸整版连着半个多月都上头条新闻,我自己也感到非常震惊。

最重要的还是当时事件发生地区的居民们表现出的反应,他们开始保护和帮助孩子们,对我来说这就是最大的意义。为了当时已经是成年人的孩子们,我和出版社、电影公司一起出钱为孩子们建了一家咖啡店,现在那个咖啡店生意还很好。

在咖啡店开业的那天,看着孩子们开朗的面孔,我下意识地哭了,因为太感激这一切了。

案件当时示威群体要求的关闭学校等像梦一样的事情最终真的实现了,嫌疑人也被再次关押。我们看到了通过小说和电影,通过舆论的力量实现了小小的正义的过程。可以说是我人生中最为感慨的场景。最重要的是,孩子们可以摘掉说谎精的标签,堂堂正正在当地社会中生存下去。

新京报:今年是《熔炉》出版十周年了,最近也出版了《熔炉》十周年纪念版。你希望中国读者能从小说中收获什么?有什么话想对中国读者说吗?

孔枝泳:对喜爱《熔炉》的中国读者们献上无限的尊敬与感谢。我没有想过我写下什么、期盼读者感受到什么。如果能让我们的社会保护狂风中可怜、弱小的存在,我就已经非常感谢了。

“比起男性,女性更容易对弱小、悲伤、被孤立的东西产生基本的共情”

新京报:你平常的写作经常关注女性、工人等弱势群体,因此你也被誉为“亚洲文学的良心”,你认可这个称呼吗?你是怎样确定自己的写作领域和写作风格的?和你的个人生活经历有关联吗?

孔枝泳:就像我前面说的,我并没有多么宏伟的思想观念

(Ideologie)

。只不过是看到弱小的、受过伤害的存在遭受暴力的话,内心中会涌出之前没有的力量。有人说我怎么会那么无所畏惧,我并不是不害怕,但只要想到他们经受的痛苦,那我可能会遭受的暴力就什么都不算了。那就是全部。文学永远是失败者、悲伤者的安慰和力量。我只是以这样的想法生活的。

新京报:你会认为《熔炉》是一部社会意义大于文学意义的文本吗?为什么?

孔枝泳:从结果上来看是这样的,但如果一开始就是这样想的话,可能一开始就在媒体和新闻中更多地发声了。在COVID-19事态中,加缪的《鼠疫》等小说再次受到关注的理由是社会意义,但这种说法的意思是文学与我们的生活是不可分割的。文学的就是社会的,社会的就是艺术的,甚至还可以说是美好的。

新京报:你对《82年生的金智英》小说及电影的走红、N号房事件的发生是什么样的态度?你对韩国性别平等事业有什么样的期望?

孔枝泳:《82年生的金智英》是在我的女性主义小说《像犀牛角一样只身前行》发表二十多年后出现的作品。随着资本主义深化,比起我们那个时候,似乎出现了更多卑微、屈从的女性问题,我很心痛。在这个意义上,我认为这是一部好的作品。

N号房事件是我认为超越了绝对不应该在人类身上发生的事情的界限的事件。像COVID-19一样,为了杜绝这种事件以后持续发生,应该加重处罚,并且公开犯罪分子的所有信息。

韩国的两性平等还有很长的路要走。最重要的是,要从很小的时候就加强性别平等教育和性教育。同时,只有对性犯罪都判处重罚才能加强性别平等。就像之前对很多酒后驾驶都宽大处理,但现在变得非常严格,现在对谁来说酒后驾驶都是一种禁忌。

新京报:你如何看待当代韩国女性作家的创作?越来越繁荣的韩国女性文学和韩国的社会背景存在着什么样的联系?

孔枝泳:比起男性,女性更容易对弱小、悲伤、被孤立的东西产生基本的共情,我认为这是女性作家写作受到关注的原因。但我也对粗犷的男性写作有历史意义的小说变少感到遗憾。

新京报:最近有什么写作计划?可以和中国读者分享一下吗?

孔枝泳:不久前我出版了长篇小说《遥远的大海》,讲的是时隔四十年与初恋在纽约邂逅的故事。现在我正在写散文集《即使这样也》,预计将于七月末出版。

能够以这样的方式和久邻中国的读者交流,我感到非常高兴。说起缘分的话,我是孔子的第78代孙,高丽恭愍王时作为鲁国公主的七名使臣之一是我的祖先。

编辑丨张进

校对丨陈荻雁