梅跃辉丨书法线条的时空感知与创造

· 艺术家简介 ·

梅跃辉,中国艺术研究院艺术学博士,中国国家画院专职艺术家、书法篆刻专业委员会研究员,中国书法家协会会员。曾任北京工业大学艺术设计学院副教授、硕士生导师。获国家艺术基金青年艺术创作人才项目,入选中国书协国学修养与书法·全国青年书法创作骨干高研班和北京工业大学“日新人才”。

作品被中国国家画院、中国书法馆、杜甫草堂博物馆等专业机构收藏。著有《“篆隶为本”书法观研究》、《宋代地券书法•卷二》、《中国书法》第一册格物(下)、《中国书法》第一册格物(下)教师教学用书、《陶然方外——梅跃辉书法辑》等,发表学术论文多篇。《工人日报》《中国书法》《美术观察》《中华书画家》《文化月刊》《中国书法报》《中国改革报》《中国经济时报》等媒体曾作专题推介。

获奖:全国第三届青年书法篆刻展优秀奖、中国(芮城)永乐宫第六届国际书画艺术节暨全国“魏晋风度”新锐书法作品展优秀奖、第七届全国画院美术作品展优秀奖、首届中国书法院奖提名奖、荣宝斋首届全国青年书法篆刻展优秀奖、第三届北京迎奥运电视书法大赛成人组二等奖等。

入展:第十一届、第十三届中国艺术节全国优秀书法篆刻作品展,全国首届手卷书法展、第二届“翁同龢奖”全国书法大展、全国第七届楹联书法展(特邀)、全国首届“沈延毅奖”书法篆刻作品展、“乾元杯”全国书法篆刻展等、笔墨东方-中国书法艺术国际大展、80榜样-全国八零年代书法家提名展等。

书法线条的时空感知与创造

文/胡抗美

梅跃辉的博士论文专题研究篆隶笔意、篆隶笔法,即研究书法点画的生成、性质、质感、表现及作用,具有较高的学术价值。

论文选题是一种发现,他之所以选择这样一个主题,是因为他发现宋代人十分关注唐代之后书法作品中篆隶笔意和篆隶笔法的得失问题。得者古,失者媚,古、媚至今成为书法史上的品评焦点。跃辉的论文答辩整整用了一上午时间,论文的主题调动了导师们的情绪,他们面对一篇感兴趣有意味的论文,从不放过有感而发的机会,故而答辩会高潮叠起,答辩看似快要接近尾声,忽然又起高潮,答与辩的重点最终落在论文的问题意识及针对性上。

当前书法界流行“正大书风”的评鉴尺度,但何谓正大书风,似乎人云亦云,一哄而起,需要认真分析和界定。我认为,篆隶笔意、笔法实属正大书风的关键。所谓“正”,是指书法艺术的审美路径正,发展方向正,而不是简单地把字写正。篆隶乃书法之正脉,其意其法浓缩了书法艺术的精髓,王羲之创造新体便是在此基础进行的,所以篆隶作为书法的魂,成为书法最基本的艺术特征。所谓“大”,乃大道通天,书法之大道就是书法艺术的基本规律,由这个基本规律作用于社会,以其艺术感染力引导人们崇尚真善美。究其渊源,它携篆隶一路前行,其所反映的是中国传统文化及中国的审美精神。一句话,正大书法应该是中国审美精神与人文精神的统一体。篆隶笔意、笔法既然是构成中国书法传统的重要源头,仅仅把它视为篆隶楷行草其中两个书体的认识过于片面和局限。正如姜白石所说:“真行草书之法,其源出于虫篆、八分、飞白、章草等。圆劲古澹,则出于虫篆;点画波发,则出于八分;转换向背,则出于飞白;简便痛快,则出于章草。”郑杓《衍极》中也说:“草本隶,隶本篆,篆出于籀,籀始于古文,皆体于自然,效法天地。”

从表现形式而言,篆隶楷行草各有不同的艺术语言;就艺术基因而言,篆隶笔意和笔法实际上是中国书法艺术不可或缺的生存元素,具有文化、艺术及价值观、审美观的深刻内涵。需要说明的是,对于当下来说,篆隶笔法、篆隶笔意与篆隶书体之间是不可以直接划等号的,前者可谓篆籀气的载体,后者如果不理解篆隶的精神实质,书写出来的只是篆书、隶书的形体,不等于就具备了篆隶笔意、笔法。

作为“正大书风”的内在含义,还应该包括篆隶楷行草的同一性和篆隶楷行草的互通性。同一性是指书法美的基础均表现在线的质感上,篆隶的那根线是书法艺术的生命线;互通性是指对篆隶线的敬畏与运用。孙过庭曾以真草关系为例,说“草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札,真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”孙过庭笔下的“真”包括篆隶楷的用笔原则,这里他从真草的共同点 “点画”和“使转”的角度强调了篆隶那根线的重要性。“真以点画为形质,使转为情性”,指出了真书线条的特征;“草以点画为情性,使转为形质”指出了草书对篆隶笔意的重视。

跃辉在从理论上阐释篆隶为本的同时,以自己的笔墨践行着篆隶为本的要旨,其书法特点表现出“正大书风”的气概。他取法不拘碑帖,学习不分古今,但无论碑帖或古今,其取法与学习都是有原则的,就是坚持点画的质量——篆隶笔意、笔法。他认为书法的线质是书法的精神内核所在,书法如果失去了这个精神内核就失去了艺术的资本。书法以篆隶为本的命题,是元人刘因继宋人篆隶笔意的呼唤之后提出来的,接着整个明代书法都处在篆隶笔意、笔法得失的挣扎中,以至清代中晚期爆发了伟大的碑学运动。康有为在论及碑学大兴原因时提出了帖学大坏论,如果把帖学大坏比作帖学生长过程中的一次流感,那么,此患病根却在唐代书法的一帖独大,此患之由表及里,由浅入深是由宋代的枣木刻风引起的。这是苏东坡、黄庭坚等人对这种流感作了病理分析后得出的结论,结论的重要证据就是篆隶笔意、笔法的丢失。

跃辉的书法以北碑为支点,以篆隶笔意为审美追求,结体的构成方式,在反思唐楷的基础上,以敧侧、错落、对比、夸张等手段,反常入道,复归钟、王,使每一个点画都具有在整体中存在的理由,既没有无缘无故的长短,也没有无缘无故的粗细。跃辉的点画生成乘势而起,组合后的结体便在张力中互为运动,既生存有血有肉有筋有骨的图像空间,又节奏般地表述着时间轨迹,有强烈的视觉冲击力,且井然有序、自然生动。如果将他创造的结体拆解开来,我们除可见到《龙门二十品》《散氏盘》《大盂鼎》《墙盘》《毛公鼎》等元素外,还会见到二王范式及柳公权的元素。当然,尤其宝贵的是,他把碑帖融合为自己的情感,并以表现社会,表现时代的方式表现出来,没有某碑某帖某经典的影子。

跃辉的这种研究和融通能力,使他的书法创作注重从点画入手,一点一画地进入传统,完善细节,创造形象。“永字八法”中的“磔”,赋于笔墨特殊的意义和最重的份量,其势其法,其技其道可能不被更多的人所能综合认知,但均具有审美的典型性;其形一旦出现在书法家笔下,也可能出现市场亲睐与艺术表现的分野。跃辉不受“市场美”的诱惑,在“磔”的构建过程中,往往由情感驱动着笔墨的延伸,看似平动却涩行,看似引动却“其实不想走”,按中提,提中按,行处停,停处行,像王羲之那样把砍掉的“蚕头雁尾”化为笔意,给古老的“磔”势一个生动而庄严的时代形象。他之所以努力地追逐这种形象,是因为这个形象带着一种只有它才独有的精神馨香,正是这种馨香使北碑书法被冷落千年之后,又引来世人的关注。其实,在这里我们似乎可以从中悟出一个道理:王羲之书法的主要特征并不是流畅而是朴厚,其逸格并不是飘逸而是反思后的重建。

康定斯基说:“规则绝不会成为普遍法则,那些规则不会在艺术中发生作用”。康定斯基说完这番话后,又举例说明∶“当我掌握了木匠的规则时,我可以随时制作书桌。然而令人怀疑的是,一个画家掌握了所谓画家的规则,就能够创造艺术作品。”康氏这里强调的是艺术精神的创造,是对夸大规则的质疑。一些浅赏辄止的人热衷于给技法蒙上神秘的面纱,以显其能,误导书法爱好者和广大观众。

与这些人不同的是,跃辉认为中国书法的艺术性同世界所有艺术一样,在于她可以为人类精神创造新的并且其他艺术中没有的价值。书法精神的这种特殊价值首先来自于书法点画的丰富性和可塑性。书法的点画创造,说到底是书法家情感与篆隶质感结合后的精神反映。这不能不感叹秦汉两个了不起的时代,正是在这两个朝代里,为中国书法准备了举世瞩目的点画——甚至堪称艺术线条之母。书法的点画是从长期实用过程中提炼出来的精神产物,脱胎于甲骨文、金文,成熟于秦汉隶书,跃辉的书法思想挖掘于斯,他在论文中所坚守与维护的也正是这个书法以篆隶为本的书法理念。跃辉论文强调书法精神的重要性,因为他明白,书法精神处于笔墨千变万化的形式掩蔽层下,人们只有从书法本体出发才能看到和意识到。一些人不具备辨识精神的能力,否定书法精神的存在,即使某些书法“理论家”,也尚未培养出辨认精神的视觉。不仅如此,他们既然具有“理论家”的身份,必然要用自己陈旧或错误的观念蒙蔽大众的眼晴,拼命维护自己的理论权威,跃辉论文的价值在于除眼疾以医俗。

书法点画精神来源于对实用文字的抽象,对于中国人来说,这种精神是一种陶冶人们灵魂的力量。汉字的抽象从象形对自然物象的抽象开始,直到汉字系统的完善,一路抽象下来,领航着世界的抽象文明,从而使中国文明从未间断,一往无前。苏立文在《中国艺术史》中描绘过中国文化在欧洲文艺复兴时的影响,我国学者也指出,中国文化在欧洲人处理神与人关系的关键时刻,起到了重大作用。我们没有任何理由不对自己的文化艺术予以高度的自信。书法艺术的抽象性来自于书法传统,书法的“神”、“韵”、“气”、“势”等等是抽象的,书法点画结体的生命感是抽象的,篆隶线条质感及对篆隶线条质感的欣赏也是抽象的,不能因为西方二战后有了抽象表现主义而否定传统书法的抽象性质。许多人向齐白石先生请教,什么是书法最好的线条,齐先生答曰:活的线条。跃辉视抽象后的点画为活的线条,篆隶笔法、笔意是也。

(作者系中国书法家协会顾问)

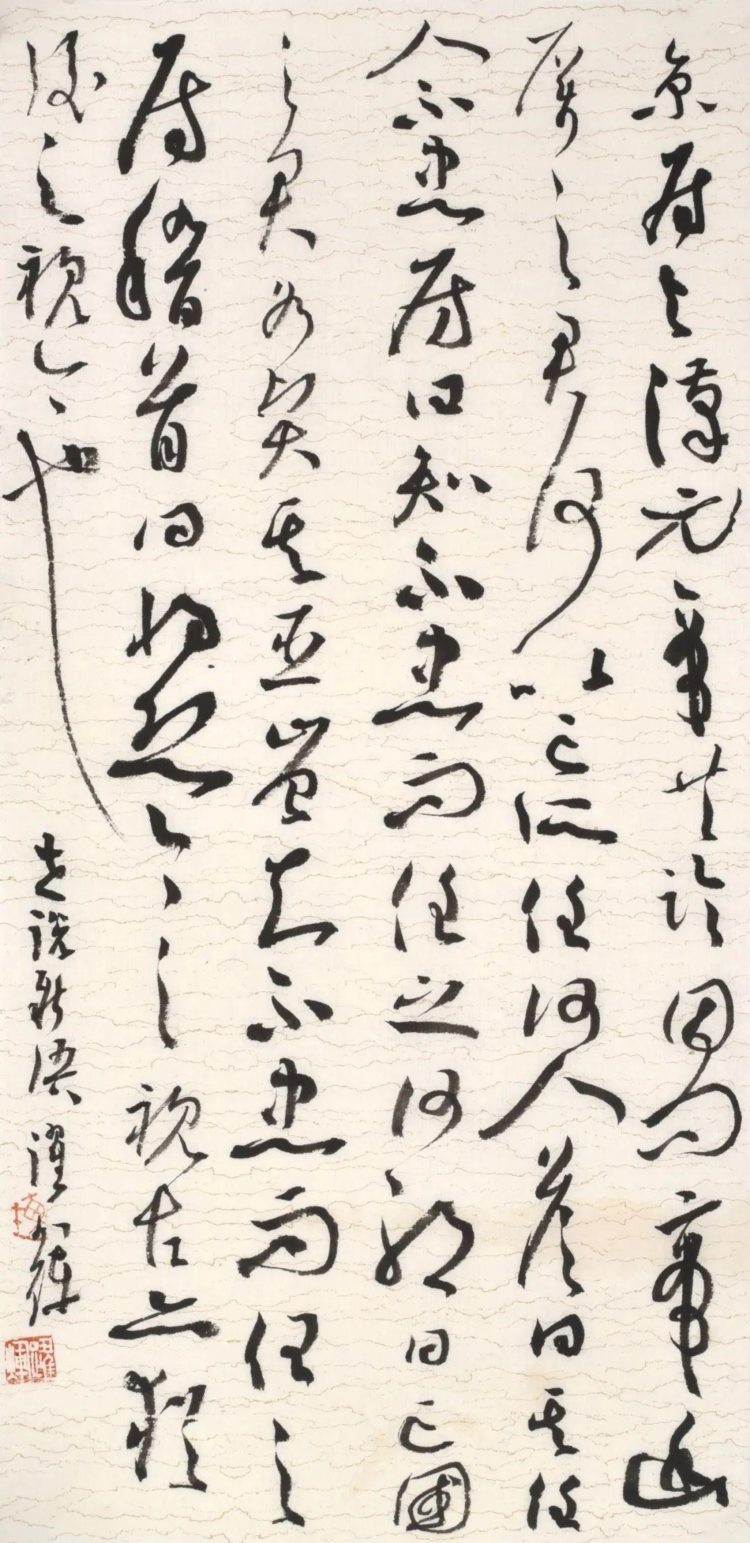

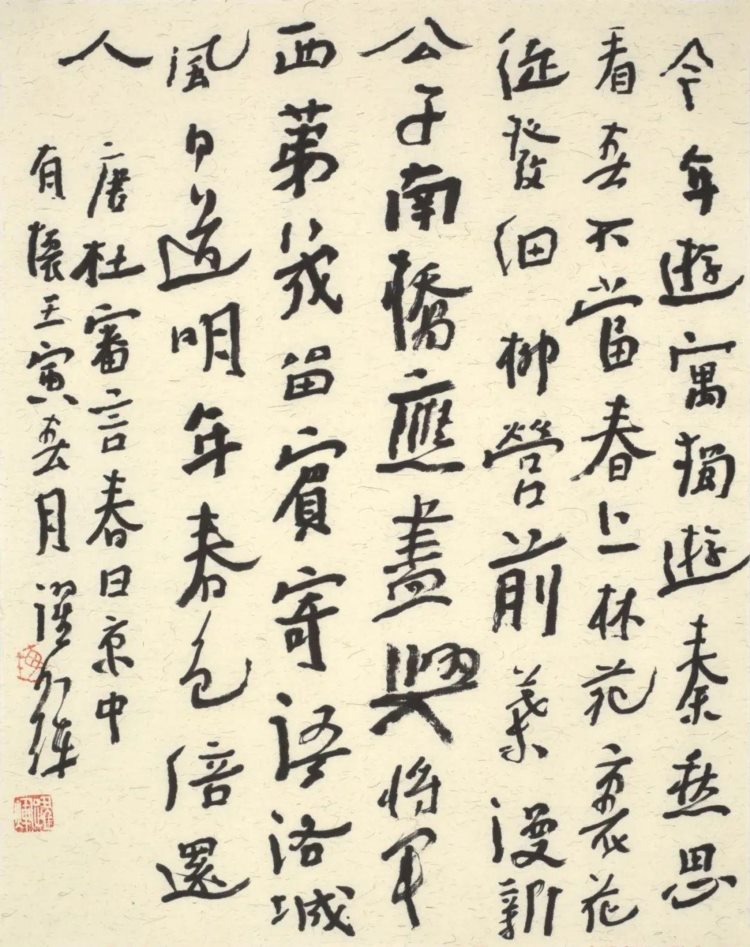

· 作品欣赏 ·

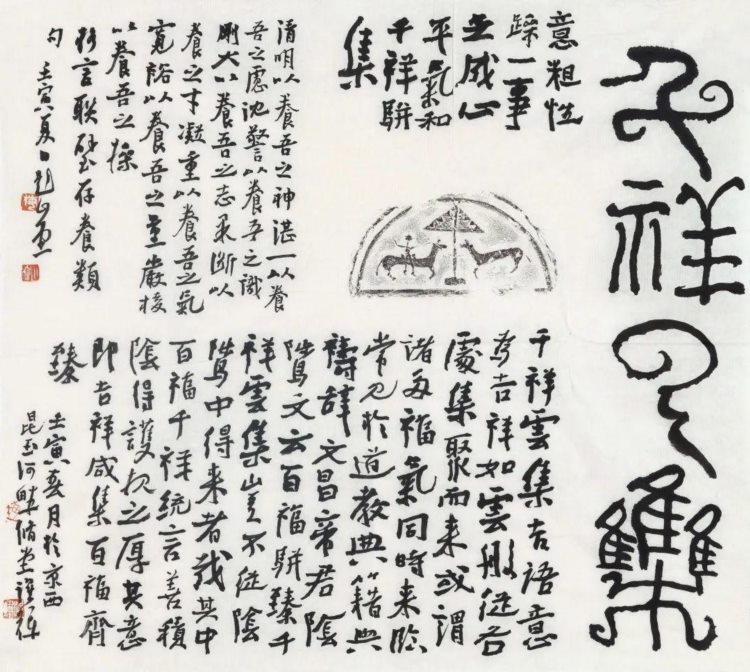

▲《乘物游心》

80.0cmx18.0cm

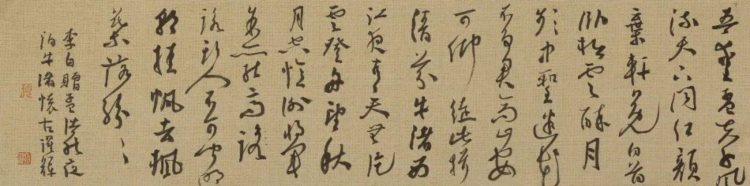

▲《李白诗》

68.0cmx17.0cm

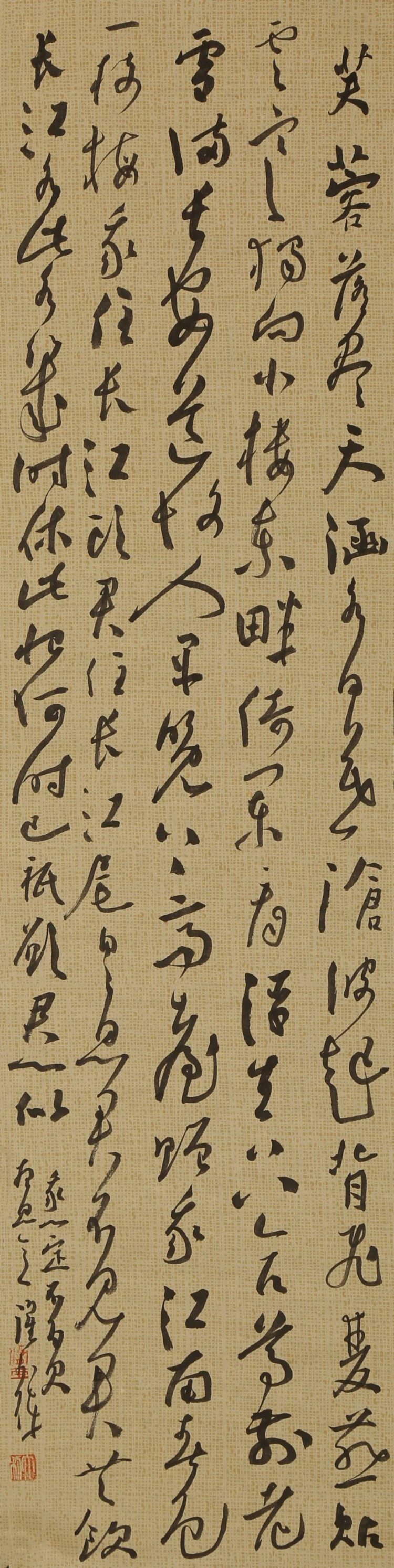

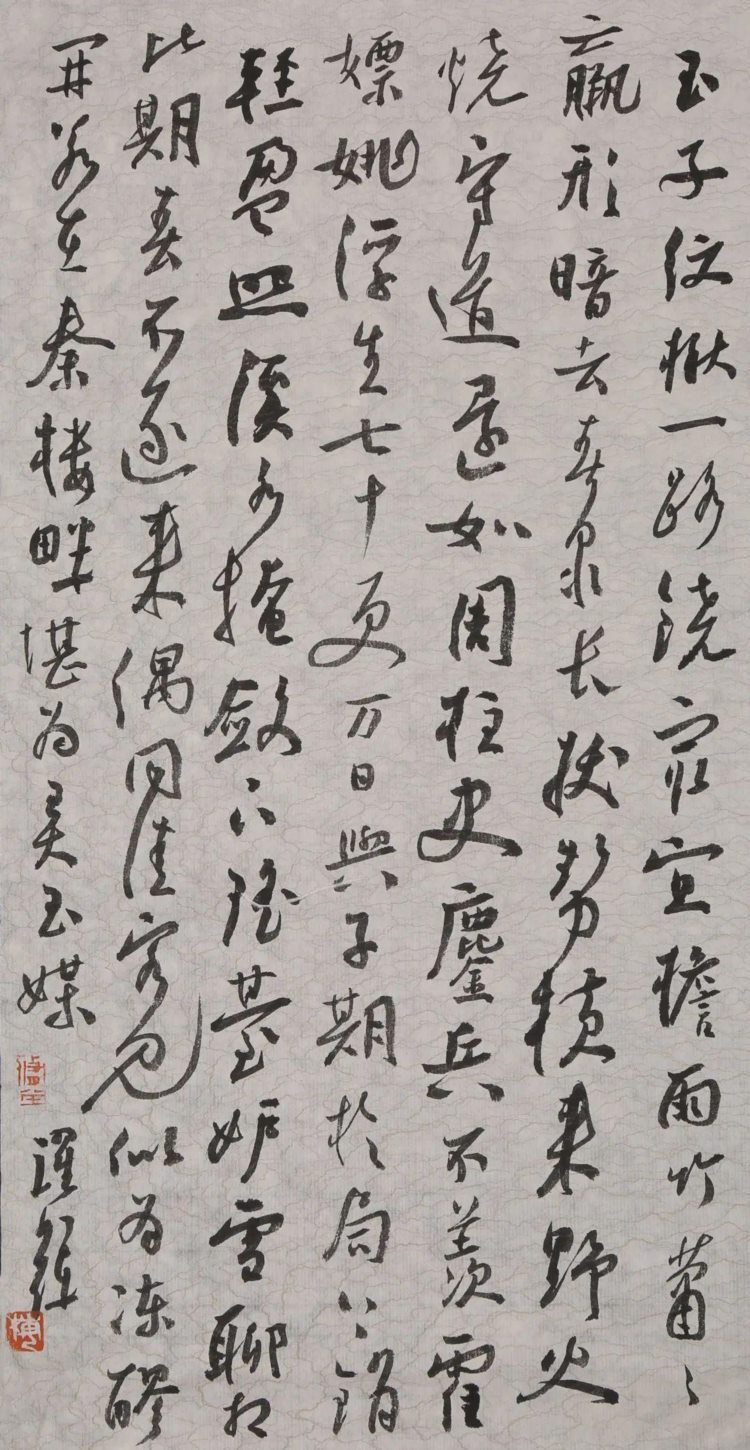

▲《虞美人·寄公度》

68.0cmx17.0cm

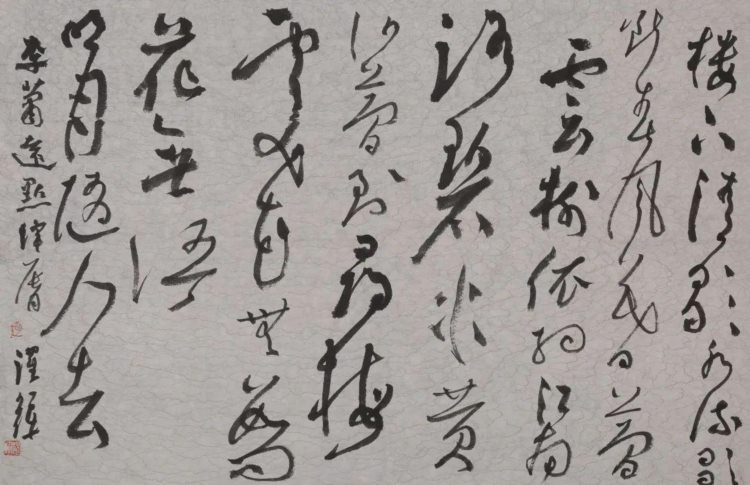

▲《李萧远词》

44.0cmx67.0cm

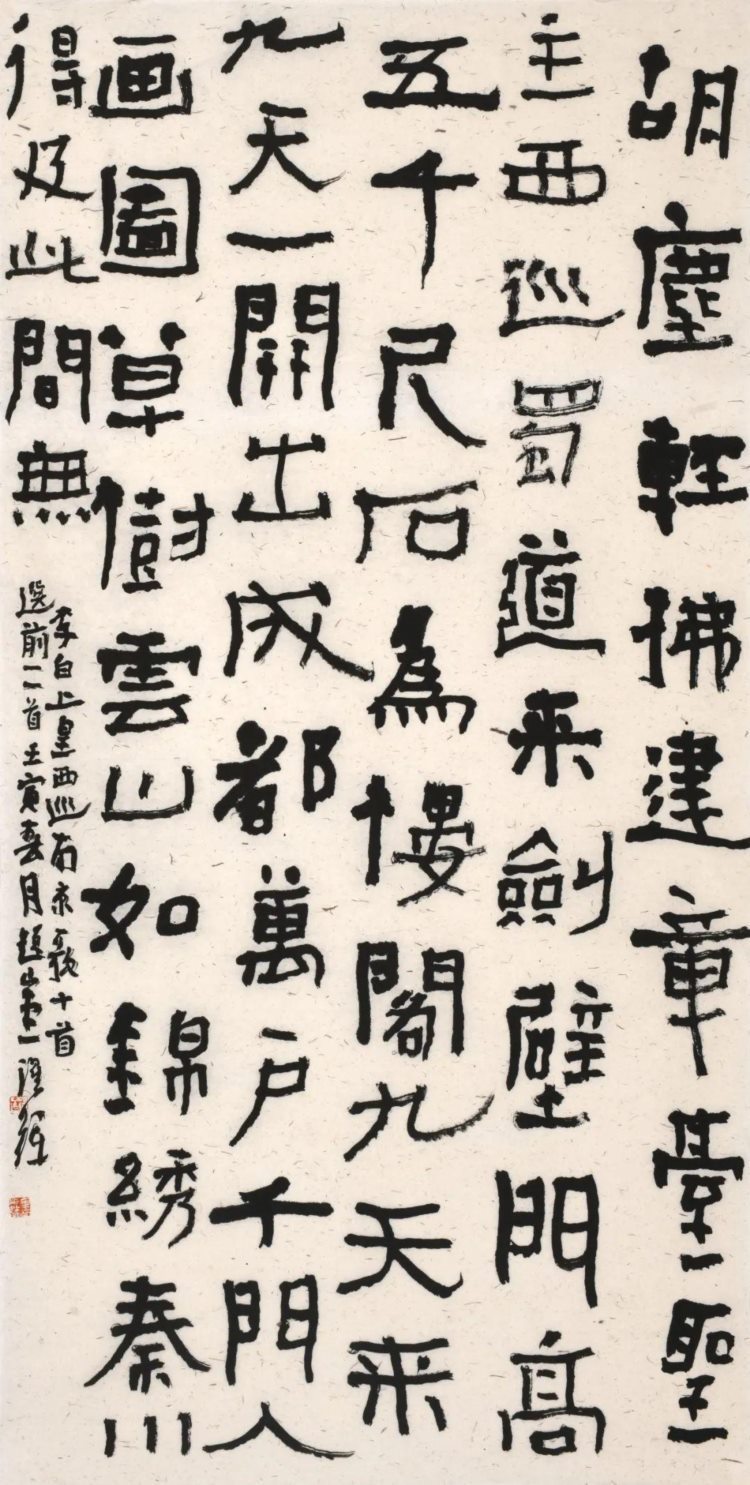

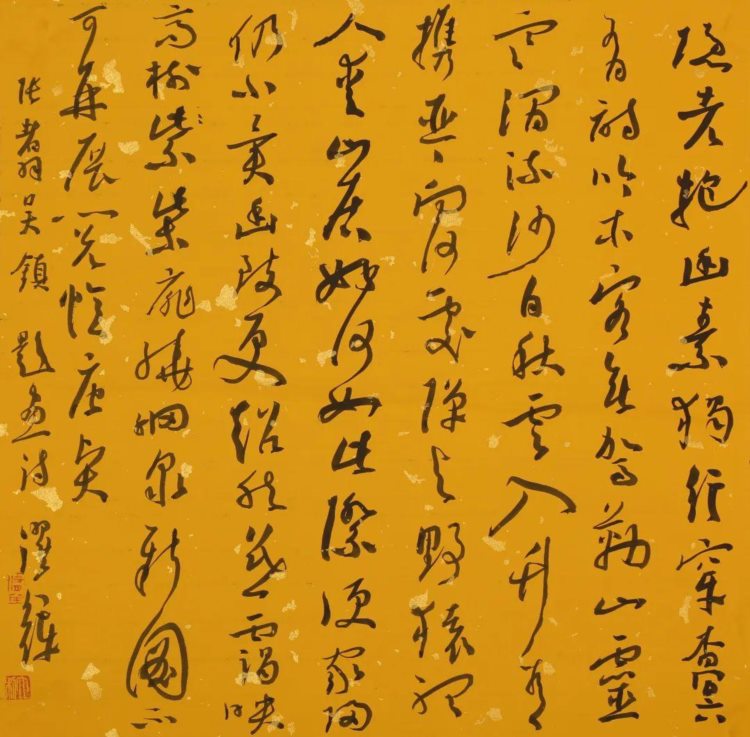

▲《吴镇题画诗》

35.0cmx35.0cm

▲《不拘泥》

43.0cmx22.0cm

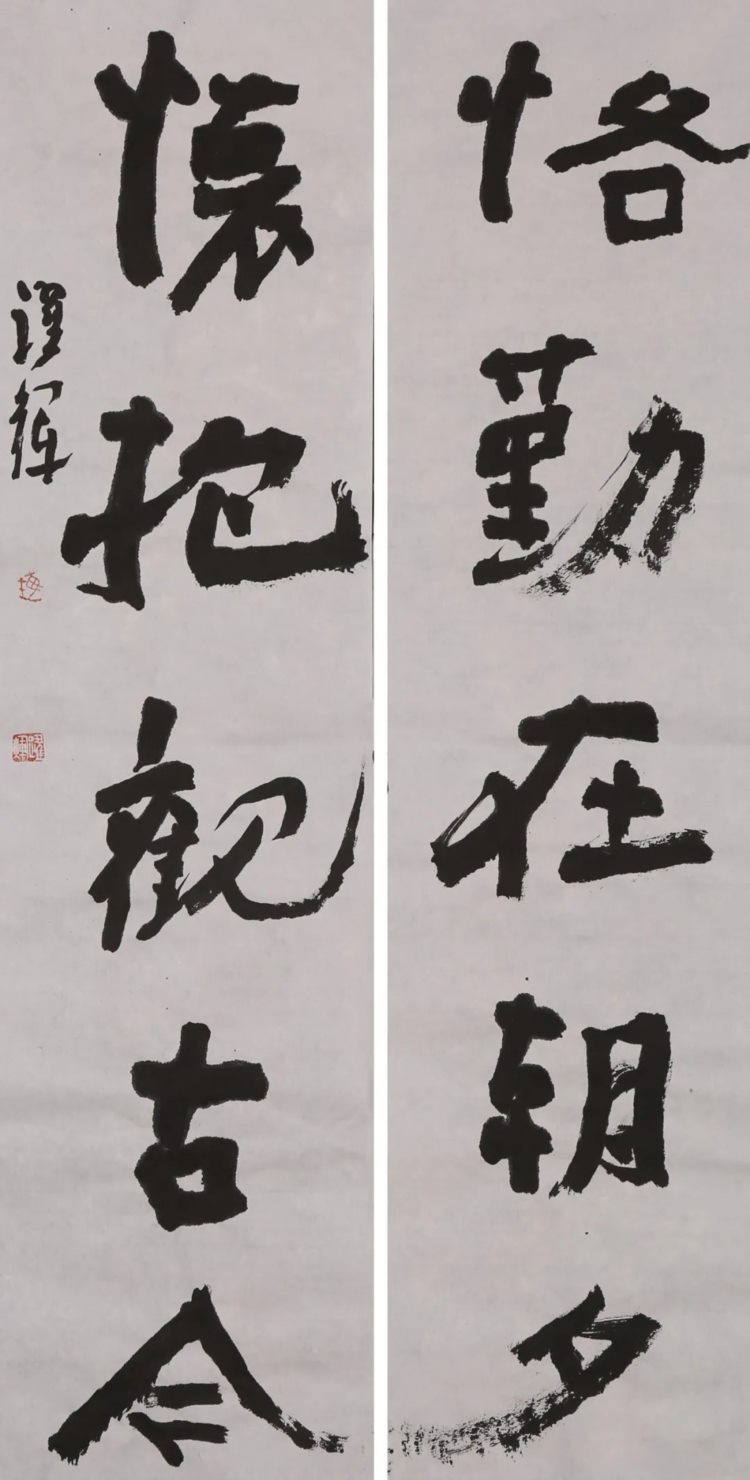

▲《恪勤怀抱联》

68.0cmx17.5cmx2

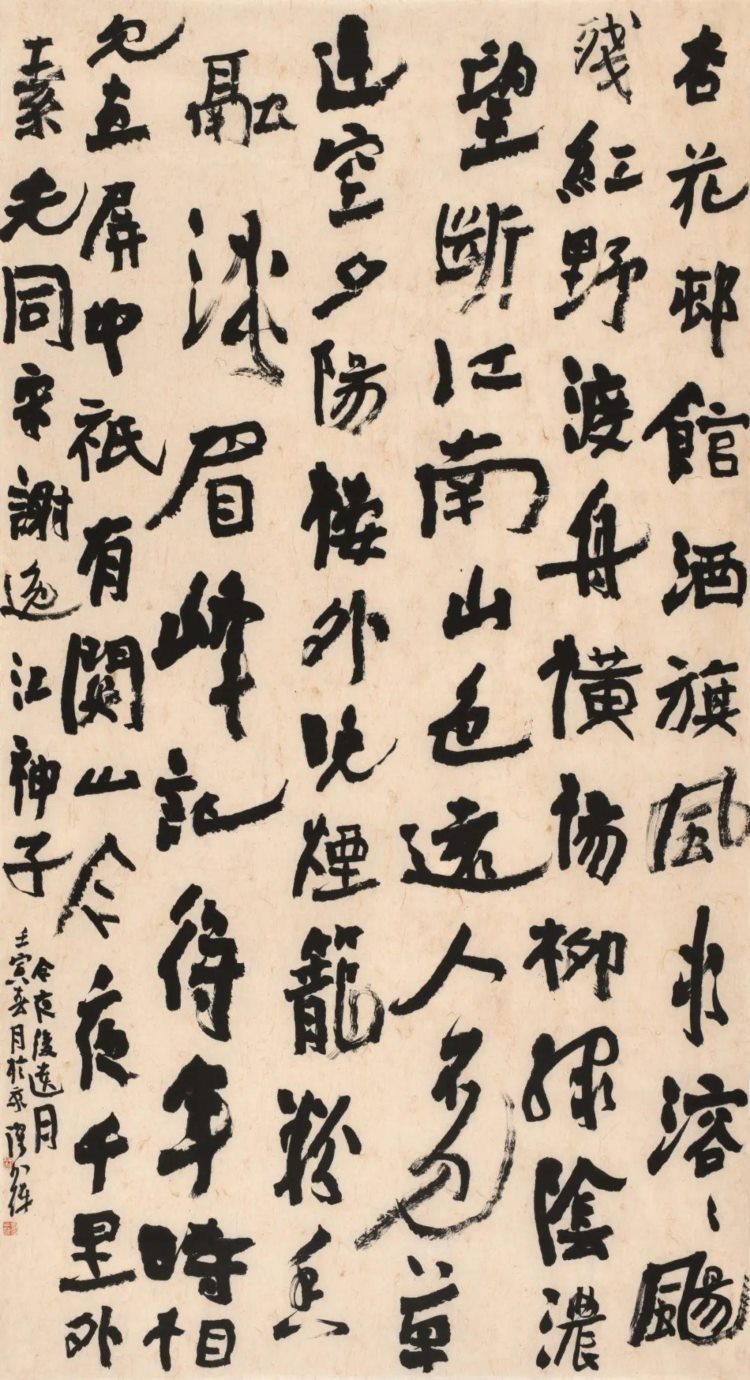

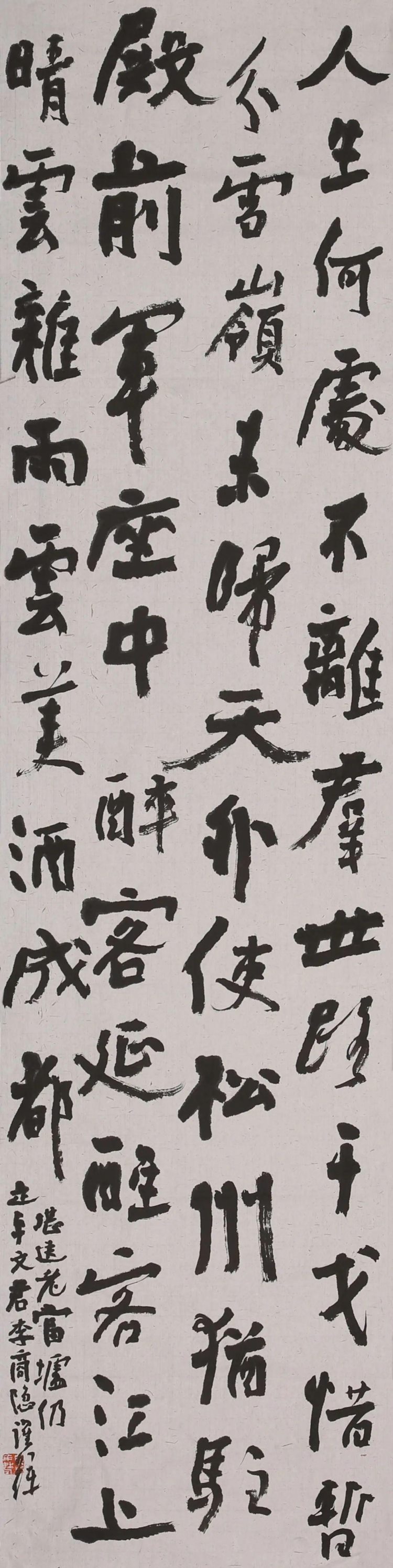

▲《李商隐诗》

139.0cmx35.0cm

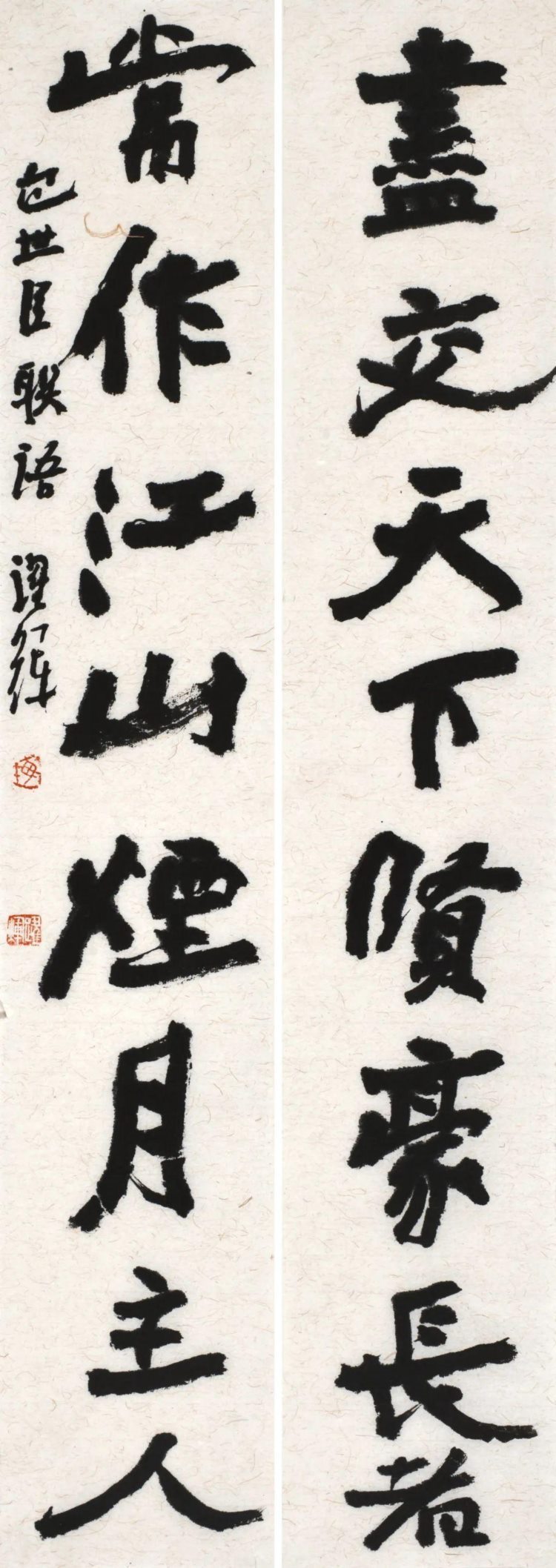

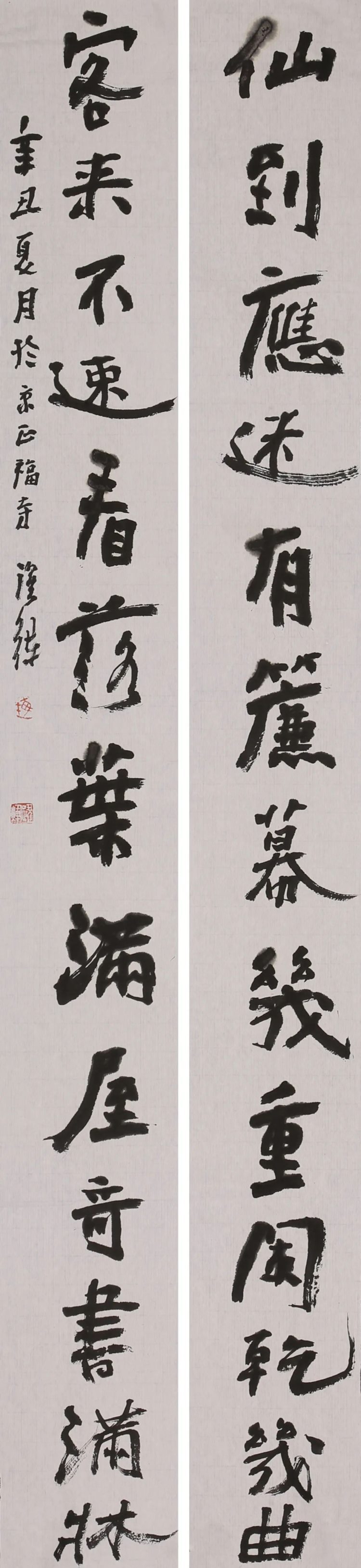

▲《仙道客来联》

102.0cmx12.0cmx2

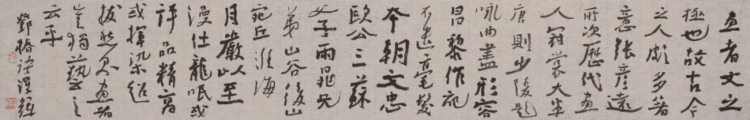

▲《画者文之极也》

93.0cmx15.0cm