我歌唱这众声喧哗——沃尔特·惠特曼的美国

如果我们能认识到“真正的”惠特曼,因为参与了种种文化潮流,很大程度也是一个表演者,还有,他的诗歌是他最宏大的舞台,是他最具有创意的表演中心……——大卫·S.雷诺兹

无限的生命充满激情、脉动和能力,

愉快地在神圣法律之下最自由地行动,

我歌唱这现代的人。

——沃尔特·惠特曼《我歌唱个人》

超验的“我”

文学史中的惠特曼常常与爱默生、梭罗扯上关系,公众普遍将惠特曼的诗歌创作与超验主义划等号。确实,如果你初读《草叶集》,其中充斥的各色的“我”绝对会给你留下深刻的印象。

当我聆听那位博学的天文学家,

那些证据、数据一列列排在我面前,

当我看见那些表格、示意图,还对它们进行加、除、测量,

当我坐在演讲厅里听那位天文学家备受喝彩的演讲,

不知怎的我一下子就觉得厌倦心烦,

我起身溜出去,一个人逛悠,

夜,神秘潮湿,万籁俱寂,

我时不时地抬头仰望星空。

——惠特曼《当我聆听那位博学的天文学家》

公众对于天文学(这样的专业学科)所持的观点基本都是“他信的”,所以依赖仰仗的是专业学者的研究、讲演。然而“我”对这些他人所热衷的二手材料深感无趣,只身溜出热闹的会堂,一个人寂静地感受着夜的自然。个人的体验被惠特曼从日常经验的规训中超拔出来。

读者或许会质疑这首诗的简单,它好像没有什么陌生化处理,也没有繁复的技法。脱离时代背景,惠特曼的很多诗歌并没有那么神乎其技。彼时的美国面临着自独立以来最深重的政治危机,废奴运动的兴起所产生经济萧条、社会阶层分裂让知识界的许多人忧心不已,而应该为社会变革提供解决思路的高等学府(比如哈佛大学)此时仍旧被源自英国的保守学派所把持,只研究过去,对刻下的危机束手无策。惠特曼自言,在那个时候他意识到了美利坚需要诗人,而且不是一般的诗人,是诗圣(Bard)。

惠特曼有一段较长的时间从事报纸新闻工作,撰写小报社论——看上去与诗歌及文学创作风马牛不相及,但却微妙地形成了一种同构关系,并且小报那种关切民生与现实的精神从此根植进了他的文学世界。彼时的美国各州都在为如何处置奴隶头疼,惠特曼在这一问题上也持比较摇摆的立场,在他的基本政治底色上,他支持解放奴隶,但是他在长岛的成长经历又清晰地告诉他这一制度并非“一无是处”,他看到整个美国因这一系列问题所产生的裂痕,由此开启了一项长期的战略:通过语言力量解决棘手的政治问题。个人/国家,各州/联邦这几组概念不断地进入他的诗歌创作,用雷诺兹的话来说,《草叶集》的诞生是惠特曼试图建立宽泛的民主意识的尝试。他试图通过诗歌实验来团结更多的人,希图弥合现实中的矛盾与裂痕。

“对真相的研究本身就是真实的,不管是在何时何地研究。”——每个人都有自己独有的能力去体验真实,随后,用自己特有的方式将自己的这番经历表述出来。有论者以爱默生、梭罗的超验俱乐部重新定义了美国精神,那么撇去惠特曼的自矜,《草叶集》确实做到了他的期许,在文学层面重新塑造了美国。

个人觉得比较有趣味的是惠特曼所撷取的时代精神,在中国现代也可以找到呼应者。新文化运动所带来的文学变革,最为显著的特点就是“现代的个人”开始大量出现,比如郭沫若的诗歌实践。

我是一条天狗呀!

我把月来吞了,

我把日来吞了,

我把一切的星球来吞了,

我把全宇宙来吞了。

我便是我了!

——节选自郭沫若《天狗》

这种强烈的、不加任何克制的自我意识的勃发,放诸平常年代你肯定会觉得此人自我意识过剩。然而变革年代的帷幕一经掀起,狂飙突进的节奏就停不下了。克劳塞维茨说战争是政治的延续,实际上诗歌也是政治的延续,爱默生贡献了理论,惠特曼恰好提供了文学作品的支撑,时也?运也?是历史选择了个人来完成这样的同构,让“超验的我”成为了美国国家精神中的根骨。

众声喧哗的场域

惠特曼的美国是一个怎样的美国呢?如果说现在的美利坚是一个“完成体”,而惠特曼他自己感受中的美国则是一个不确定未来的国家。是的,现代带来了先进的技术,马路换上了煤气灯,资本主义带来现代的传媒,报纸出版业空前兴盛,好像是更现代了。但是,目力所及是贫富差距的鸿沟难以逾越,仍旧顽固的宗教势力大有市场,卫生条件跟不上城市扩张的速度……空前的危机与机遇,这甚至不能用热闹,要用聒噪或许更为贴切。

与这样的混沌场域相匹配的,是我们的诗人也拥有一些特别的经历。他干过木匠,做过乡村教师,当过印刷工,也跑过记者。他是美国散文诗之父,他这个人也颇似不押韵脚、更为自由的诗体。惠特曼积极地拥抱时代,拥抱自己的国度。

我听见美国在歌唱,我听见变化万千的颂歌,

机械工人的歌,人人唱着强健快活的歌,

木匠边唱边测量木板、横梁,

泥瓦匠边唱边准备干活或歇工,

船夫唱他船上的家当,水手在汽船甲板上唱,

鞋匠坐在板凳上唱,帽匠站着唱,

伐木汉子的歌,犁田小子早晨上工、晌午休息或日落时唱的歌,

母亲、干活的年轻媳妇、缝缝洗洗的姑娘唱着甜甜的歌,

每个人唱着只属于自己的歌,

白天唱白天的歌——晚上剽悍友善的年青朋友聚会,

放开喉咙唱起雄浑的歌。

——惠特曼《我听见美国在歌唱》

儿时的惠特曼跟随父亲学习木工,成年后辗转于多份不同的职业,这极大地拓展了诗歌所呈现的内容,它所关注的群体几乎全是美国老百姓,他的“听见”并非是那种高高在上的采风,而是他真实的谛听,在听的过程中完成了自我内在与外在自然的再结合,他很早便为自己确立了为大众写作的宏愿。惠特曼曾经写道:“伟大的诗人吸纳他人的身份,伟大的诗人吸纳他人的经验,它们就在他身上,或者,它们就来自他,但他拼命敦促自己来敦促他们所有人。”他的这种兼收并蓄,成功地吸纳了所有人、所有声音,并且让他们存活在他的诗歌之中。

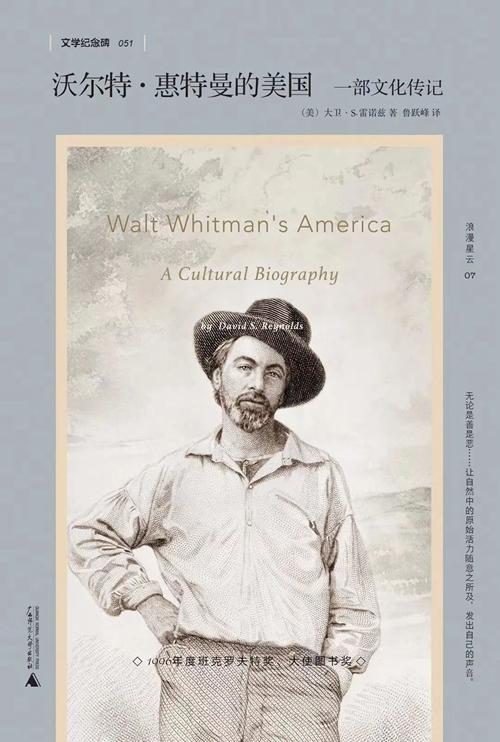

《沃尔特·惠特曼的美国: 一部文化传记》,(美)大卫·S.雷诺兹著,鲁跃峰译,上海贝贝特|广西师范大学出版社2023年1月。

雷诺兹在这本文化传记中也向我们呈现了五花八门的艺术门类,而几乎每一种,传主惠特曼都参与其中,并从中汲取养分反馈在他的文学创作中。“有多少次在百老汇的公共马车上,在大街的嘈杂声中,我滔滔不绝地朗诵这些——朗诵前面这些部分。在那众声喧哗中——那种嘈杂、混乱、疯狂的声音中——多了一个单独的声音,加入进来,快乐地混入那惊人的合唱中。多一个或少一个声音又有什么关系呢?”惠特曼醉心于百老汇戏剧,甚至连自己穿着打扮也逐渐戏剧化,他的一个朋友称他为“一个真正深深入戏的装腔作势的人物,一个习惯于扮演某个角色的人,久而久之,他就不再意识到自己是在扮演这个角色了。”

在某一首诗中他听起来像是个演员,在另一首诗中他则像是个演说家,而之后他看上去又像是个歌手,在他的日常生活中也是如此:他时而慷慨陈词,时而高调演讲,时而放声高歌。惠特曼既是一个人,也是一个诗人,他同时听见上千首不同的颂歌,享受了演说家的乐趣也扮演了演员的角色。

爱国者与实践者

敲呀!敲呀!战鼓!——吹呀!军号!吹呀!

穿过窗户——穿过大门——如一股无情的力量爆炸,

冲进庄严的教堂,驱散聚会的信徒,

冲进学校,打断学究的苦思冥想,

……

鼓啊,你就这样凶暴地擂响——号啊,你就这样尖厉地呼啸。

——节选自《敲呀!敲呀!战鼓!》

1861年,美国南北战争爆发,惠特曼在这一时期创作了不少诸如上文的诗歌,这些诗被收入了《擂鼓集》。与《草叶集》中其他的诗歌不同,《擂鼓集》中惠特曼血脉偾张,有时近乎狂热。惠特曼拥护联邦的决心与爱国主义在一系列诗歌中尽显无遗。他本人多次与友人提及,他认为美国国家的最高信条(美德)就是联邦,尽管他对于南北双方无法通过政治解决争端感到失望,在诸多问题不明朗的情况下,他仍旧旗帜鲜明地支持北方——“身躯穿着蓝制服,带着武器”的士兵。

惠特曼的身体力行不仅限于文学创作,他前往华盛顿参与了医院的志愿工作,除了在平时干些抄写员的活维持生计,绝大部分时间他都待在战地医院,据雷诺兹统计,他在三年内前往医院担任志愿者约六百余次,看望了八万到十万名士兵。

拿着绷带、水和药棉,

我径直飞快地走向我的伤兵,

他们躺在地上,是战斗过后送来的,

他们宝贵的血染红了草地,

我走向医院里一排排帐篷或病房,

我来来回回地走,两旁都是长列的简陋病床,

我走近每一个伤兵,一个接一个,一个也不漏掉,

护理员跟着我,拿着托盘,提着污物桶,

桶里很快装满了沾血的布条,倒了以后又装满了。

——惠特曼《裹伤者》

惠特曼无法投身战场,但是他所参与的志愿活动对他的心理是一种慰藉和补偿,像参与战争那样为伤员包扎伤口是他的诗歌所表达的愿望,完成了对于他自身人道主义的建设。他后来说,他在战地医院看到的士兵们,展示了他心目中的理想人性的所有品质,拯救了他,也拯救了美国。

诗人终其一生都在为南北战争辩护,为他所认可的领袖林肯辩护,这是一个文人理想化的战争愿景,那是用一场血腥的内战消弭战前的裂痕,通过死亡获得新生,在这点上,马雅可夫斯基似乎走得更远也更决绝,我们也能看到诗人的局限性——惠特曼最终未能走上仕途、惨遭解雇,而马雅可夫斯基则选择了自杀。

抽象概念的美国,始于列克星敦的枪响,惠特曼所处的时代刚好是美国进入了青年与壮年的交界处,国家的走向出现了重大的分歧。一方面这些分歧确实牢牢地禁锢住了国家这一共同体的前进方向,另一面则是分歧带来的巨大裂隙,让所有的人都能够畅所欲言,把所有的方案、所有的问题都放到社会的试验场进行一番检验,所以文学与其他艺术形式一道展开一场达尔文主义式的竞赛。惠特曼能够脱颖而出,正是源自于他将诗歌奉献给国家,奉献给人民的创作初心,正如他自己所言:“我认为艺术是为人民,为大众服务的。做不到这一点,就是没能完成自己的使命。”

《草叶集》,[美]沃尔特·惠特曼著,赵萝蕤译,后浪|江苏凤凰文艺出版社2020年11月。

惠特曼宣称:“要是你只是一首诗一首诗地单独去判断《草叶集》,你就无法理解这本书。”在这个层面上,雷诺兹的这本书为我们提供了很好的参照,他不仅尽可能地还原了沃尔特·惠特曼的生平,更为我们呈现了那个异常嘈杂、彷徨以及富于生机的青年美国。